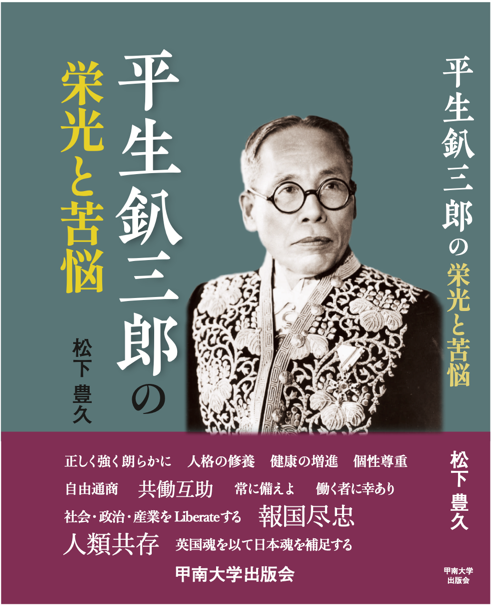

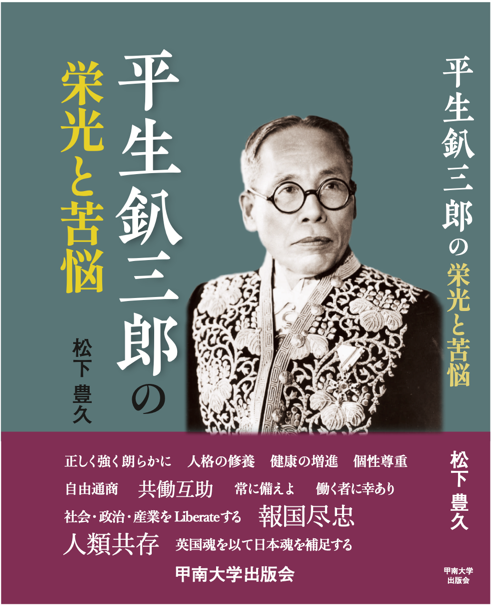

■『平生釟三郎の栄光と苦悩 』

■ 松下豊久著, 甲南大学出版会, 2024.3

■ ISBN 978-4-9912975-1-9

■ 請求記号 289.1//3532

■ 配架場所 図書館 2F 甲南サロン

■ 著者所属 松下豊久(卒業生・元甲南小学校事務長)

知る人ぞ知る戦前・戦中の政財界第一級のリーダー

「人類共存」と「報国尽忠」を信条に明治・大正・昭和の時代を駆け抜けた生涯

その壮絶な人生を描いた新しい伝記

平生釟三郎は、甲南学園や甲南病院の創立者であると共に、東京海上専務、川崎造船所社長、日本製鉄会長などを歴任した実業家であり、文部大臣や大日本産業報国会会長にも就任した戦前日本を代表する指導者の一人である。

しかし他方では、日露戦争から第一次大戦そして満州事変から昭和20年の敗戦に至るまで、戦争の時代と真摯に向き合って格闘した人物でもあった。

本書は、その時代背景を詳しく辿るとともに平生釟三郎の苦悩と揺れ動く心の動きにも迫った画期的な伝記であり、戦前戦中の日本を多方面に知るためにも、是非とも多くの方々に読んで頂きたい一冊である。

<松下豊久氏から学生皆様へ>

私は、甲南大学経済学部を卒業後民間企業に勤務していた者で、学者や教員ではありませんが、会社を退職後、平生釟三郎先生のことをあらためて勉強してこのような本を出すことが出来ました。

皆様方もいつまでも学び続けて挑戦するという気持ちを持ち続けて下さい。

平生先生は、一流の財界人であり甲南学園の創立者でありますが、それだけではなく、日中戦争

から太平洋戦争へと向かう難しい時代に、様々な要職に就いて戦争の終結を願い苦悩した人でした。

そのことに焦点を当てた平生先生の新しい伝記を是非とも読んで下さいませ。

松下豊久 (まつした・とよひさ)

1949年生まれ。兵庫県在住。

甲南大学経済学部卒業後、三菱銀行に入社、大阪、ニューヨーク、東京で勤務。その後繊維商社を経て、2015年から2018年まで学校法人甲南学園甲南小学校の事務長を務める。

第一部 生い立ちから東京海上で活躍するまで

第一章 生い立ち・就学・就業

第二章 東京海上時代の釟三郎

第三章 釟三郎の転機

第二部 釟三郎の教育事業

第四章 拾芳会の設立と発展

第五章 甲南小学校の設立 参加から経営へ

第六章 旧制甲南中学校・高等学校の設立

第七章 釟三郎の教育理念

第三部 社会への関心の広がりと社会事業の開始

第八章 政治的・社会的関心への広がり

第九章 甲南病院の設立

第四部 政治経済活動の展開と多方面での活躍

第十章 釟三郎の政治的活動

第十一章 川崎造船所社長

第十二章 ブラジル移住者支援と貿易の拡大

第十三章 貴族院議員と文部大臣

第五部 戦時体制下での苦闘

第十四章 北支最高経済顧問

第十五章 日本製鉄会長・社長、鉄鋼統制会会長

第十六章 大日本産業報国会会長

第十七章 釟三郎の大東亜共栄圏観と戦争拡大回避の努力

第十八章 日米開戦後の釟三郎

第十九章 釟三郎の晩年

終章 釟三郎が残した事業 その後

★本書は、神戸新聞総合出版センターから発売されています。