<教員自著紹介>

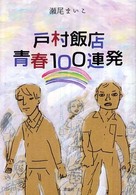

社会福祉に関連して最近の介護や待機児童の問題など我々の周りで身近に起こっています。政府もこれらの担い手である、社会福祉法人の改革に乗り出していて、ガバナンスの向上や会計監査の導入が決まっています。改正された社会福祉法に準拠しながら、サービスを提供する側と利用する側の双方が活用できるように、コンパクトに要点を解説しています。

■『社会福祉法人の運営と財務』

■古田清和 [ほか著] 同文舘出版 2016年5月

■請求記号 369//2203

■配架場所 図書館1階教員著作コーナー

■著者所属 共通教育センター 教授

■古田先生からのお薦め本

『20歳になったら知っておきたい会計のはなし』 古田清和 [編集代表]

請求記号 336.9//2754

配架場所 図書館1階シラバス

特設科目(社会とファイナンス)でも使用していますが、学生の間に知っておくべきお金の話が中心に記載されています。専門的な会計用語を使わずに、社会に出てからも役立つ知識を示し、現在のお金にまつわる話をはじめ、今後のライフ・プランを考える上での参考にして下さい。