図書館報『藤棚ONLINE』 マネジメント創造学部・中村聡一先生 コラム 「リンカーン」

学生の皆さん。

………………

エイブラハム・リンカーン

リンカーン「分かたる家は立つこと能わず演説」「リンカーン・ダグラス論争」「クー パー・インスティティテュト演説」「ゲティスバーグ演説」

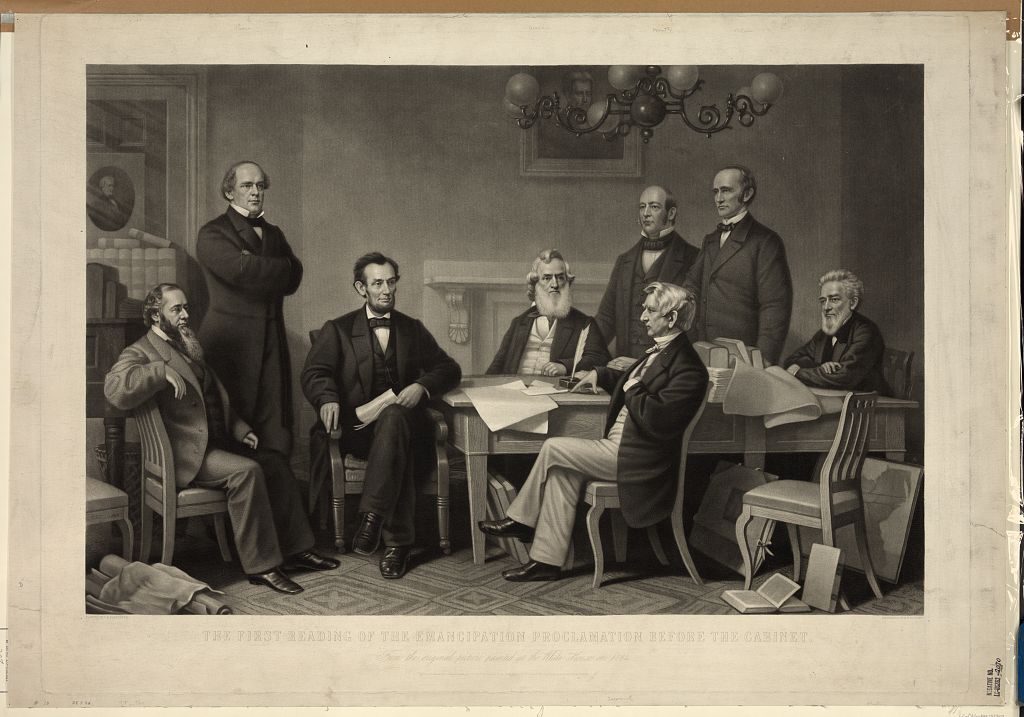

“The first reading of the Emancipation Proclamation before the cabinet / painted by F.B. Carpenter ; engraved by A.H. Ritchie.” 合衆国の大統領として奴隷解放にあたったリンカーンは、敬虔なキリスト教信者である。

”I am nothing but truth.”

彼自身の言明である。

奴隷制だ。

南部の経済は奴隷制をもっての大規模農園が主体であった。理念以上に実利が優先された。

「奴隷は所用者の財産であって、憲法の適用範囲外である。」

南部で行われていることは南部の問題であり、合衆国政府としては関与したくない。

しかしパッチワークには必ずほころびが生じる。

法の理念に照らして、引き渡すべきか、否か。

対して、それを認めれば、自由州を含めて、合衆国すべてが奴隷制を追認することになる。

「分かれたる家は立つこと能わず」

正と不正のあいだの中間的な立場を模索するというような計略は破綻した。そんなことは「生きてもいない、死んでもいない人間」を探すのと同じだ。

リンカーンが言明した。

すべての人に天与の自由を愛する心。そして互いのそれを尊ぶ精神。

「正義は力であるとの信念を持ち、この信念にたってわれらの義務とするところを敢然と最後まで果たそうではないか。」

大統領に選出される。

「87年前、われらの父祖たちは、自由の精神にはぐくまれ、すべての人は平等につくられているとの信条に捧げられた、新しい国家を、この大陸に打ち建てた。」

真実を語る政治家として世界史に永遠に輝く事業をなした。

………………

リンカーンの演説は私の新刊書に収録されています。年明け1月に発売になります。Amazonで予約注文もできます。

『「正議論」講義~世界名著から考える西洋哲学の根源』 戦争、分断、格差…「力」の前に「正義」は無力なのか | リーダーシップ・教養・資格・スキル | 東洋経済オンライン | 社会をよくする経済ニュース (toyokeizai.net)