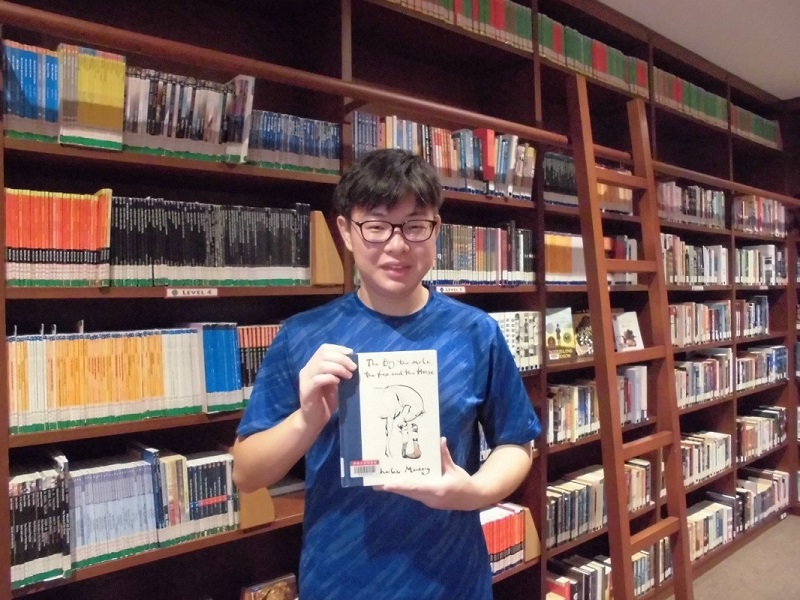

河﨑 新之助(かわさき しんのすけ)さん 文学部 英語英米文学科 4年次生

2024年7月23日に『多読チャレンジ』50冊を達成されました!

25冊に引き続き、楽しんで続けられているとのことで、文字数が多い本も次々とチャレンジされています!

以下は、ご本人のアンケートによるものです。

Q.『多読チャレンジ』 を続けるために工夫したことを教えてください。

A.少しでも興味があったり、なじみのある本であれば手に取るようにした。

知っている話ならレベルの高い本を選んでみるようにもした。速く文を読むことで、たまに来る眠気を払った。

Q.読みやすいと思ったシリーズはありますか?

A. Curious Georseシリーズです。絵本なので読みやすく、話も多いので飽きませんでした。

Q.お勧めしたい、お気に入りの本があれば教えてください。

A.「The Boy, the Mole, the Fox and the Horse」です。書かれている文章がとてもすばらしい。

Q.現在、チャレンジ中の「多読チャレンジャー」に向けて、メッセージがありましたらお願いします。

A.ページ数が多くて尻込みしそうな本も、一度手にとってみると、案外読みやすい本かもしれません。分からない表現とかは無視してスピードを重視しましょう。質より量です。

甲南大学図書館では、多読チャレンジャーを随時募集中です。

英語多読学習に興味のある方は図書館1階カウンターでエントリーしてみてください!

25冊以上達成すればKONANライブラリサーティフィケイトの2級以上の要件にも適用されます!

☆2024年度から、継続しやすいように、新ルールになりました!

皆さんもぜひ、チャレンジしてみてください!

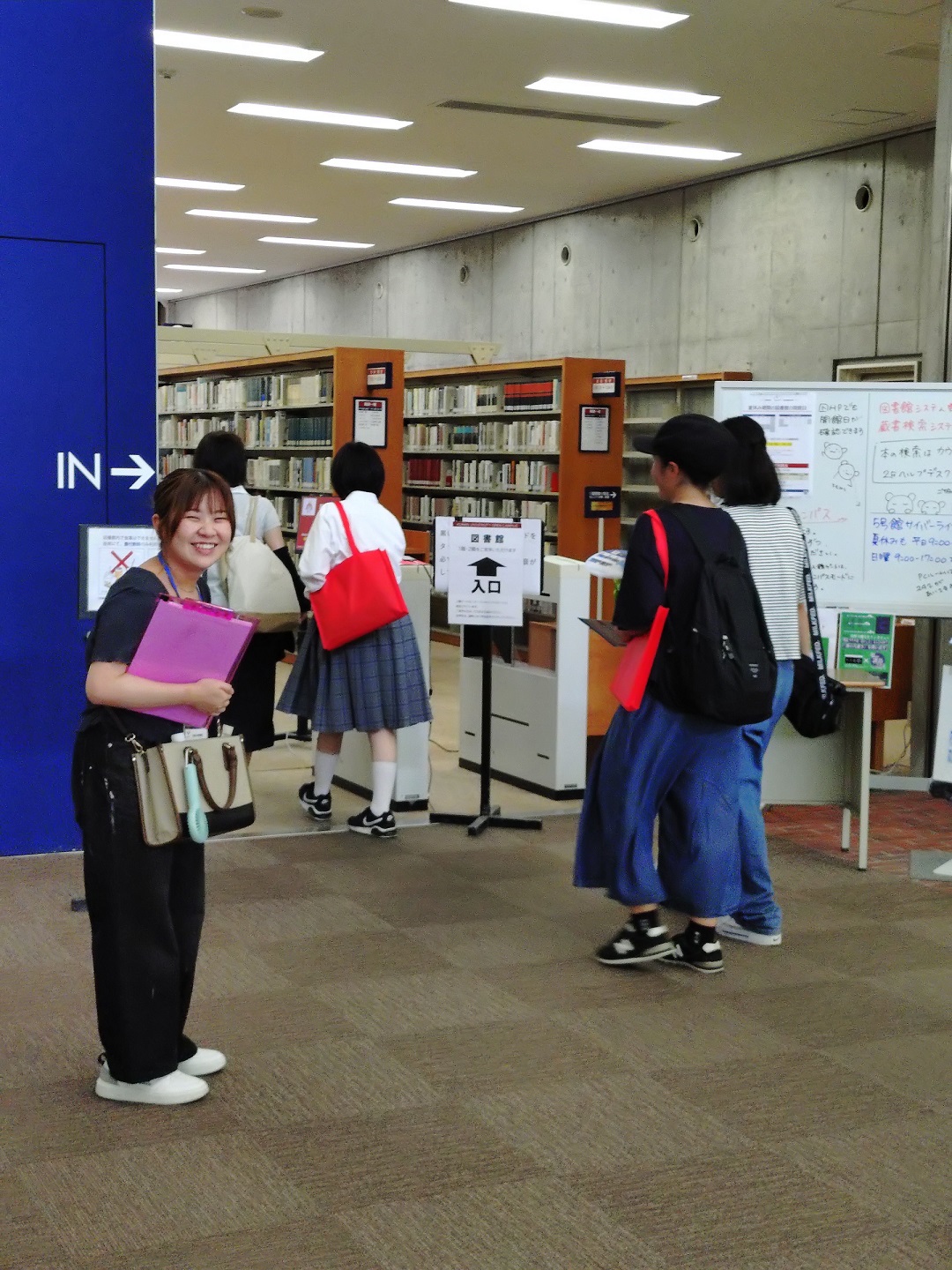

図書館の入り口で「どうやって入るのかな?」と迷っていた見学者をスムーズに誘導いただきました。

図書館の入り口で「どうやって入るのかな?」と迷っていた見学者をスムーズに誘導いただきました。 図書館内をご案内し、ご見学者からの質問にも全力でお応えいただきました。

図書館内をご案内し、ご見学者からの質問にも全力でお応えいただきました。