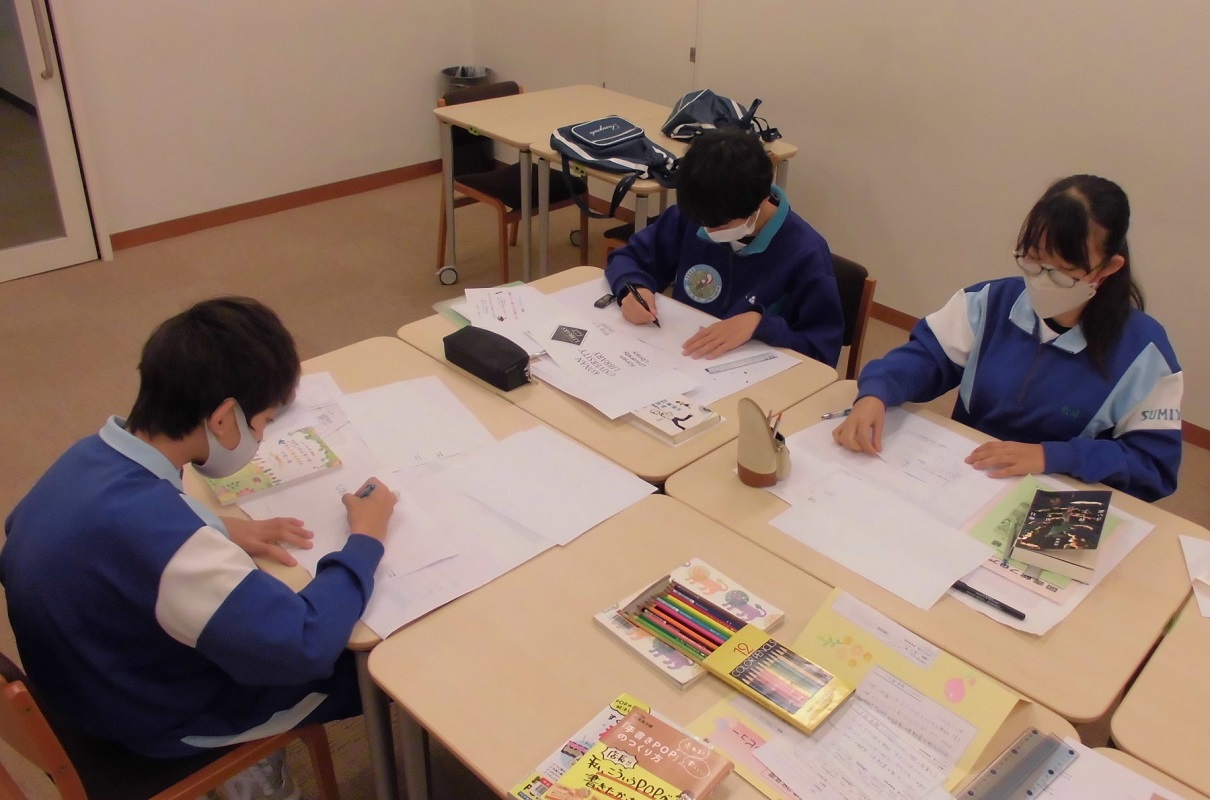

11/7(月)~11/11(金)の5日間、神戸市立本山南中学校2年生3名と、神戸市立住吉中学校2年生2名がトライやる・ウィークとして図書館で業務を体験しました。

図書館カウンターでの貸出・返却業務や、目録・受入・除籍等のバックヤード業務、ブックカバー・レビュー作成、語学学習室の展示を行いました。

今回は2校が同じ日程での体験となり、始めは緊張していた中学生たちも最終日には学校の分け隔てなく協力して業務を行ってくれていた姿が印象的でした。

利用者の皆さまも中学生に温かくお声かけいただくなど、ご協力ありがとうございました。

中学生が作成したブックカバーとレビューは図書館1Fカウンター前で提供・展示しています。

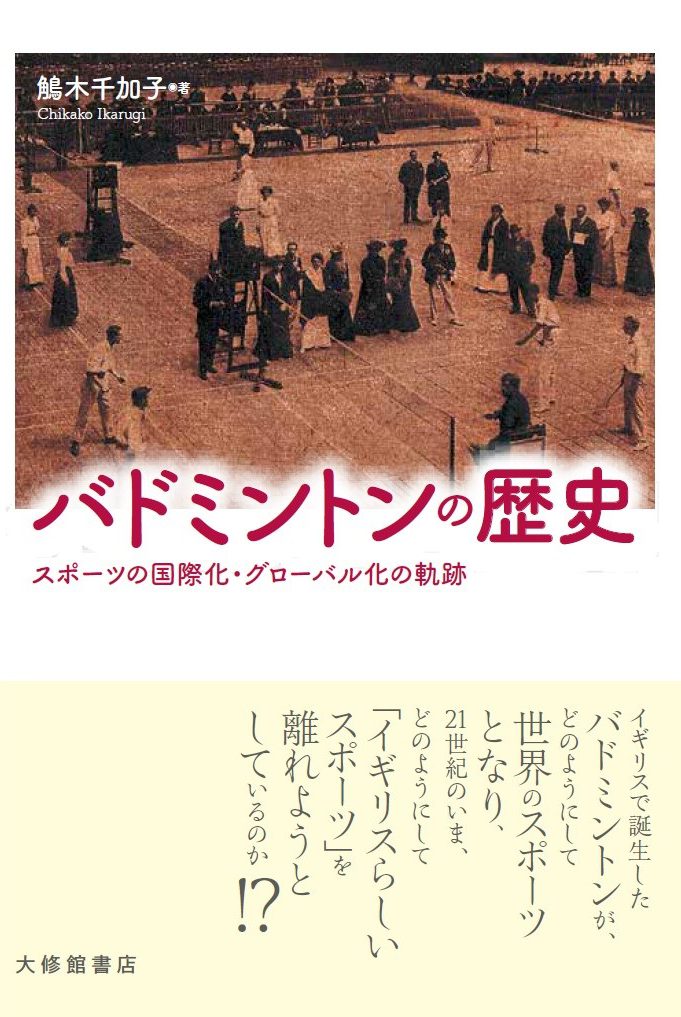

鵤木 千加子(共通教育センター)『バドミントンの歴史 : スポーツの国際化・グローバル化の軌跡』

<教員自著紹介>

本書は、バドミントンというイギリス誕生のスポーツが、どのように世界へ広がり(国際化)、現在のヒト・モノ・カネが地球規模で動くもの(グローバル化)へと変化してきたのかを紐解く一冊です。

スポーツはその誕生から変化して今に至り、これからも変化していくでしょう。歴史を知ることは、未来を考えることに繋がります。スポーツ競技に取り組む人だけでなく、多くの人に読んでもらいたいと思います。

■ 『 バドミントンの歴史 : スポーツの国際化・グローバル化の軌跡 』

■ 鵤木 千加子 著 , 大修館書店 , 2022.9

■ 請求記号 783.59//2011

■ 配架場所 図書館 1F 教員著作

■ 著者所属 鵤木 千加子(共通教育センター)

経済学部 上島 康弘先生へのインタビュー

経済学部2年生 西田 純さんが、経済学部 上島 康弘先生にインタビューを行いました。(KONAN ライブラリ サーティフィケイト)

Q.本を読むことは好きですか.

A.「本による.」

Q.図書館はよく利用されますか.

A.「図書館による.なお,図書館ブログにアップするこのインタビューは,必要ならば図書館が行なう仕事のように思うが…」

Q.どんなジャンルの本を読まれますか.

A.「面白さはジャンルと無関係.」

Q.どのように読みたい本を探しますか.

A.「新聞の書評欄や,雑誌の,本に関する特集(『いま,読むべき本』など),本に関する本(『わたしのベスト3』,『Around the World in 80 Books』など)に目を通す.」

Q.先生が最近読んだ本で,気に入っているものは何ですか.

A.「この夏に読んだ本(カッコ内は感想)は,横山秀夫『クライマーズ・ハイ』文春文庫2006(主人公はなぜ判断ミスを繰り返すのか、私には理由が分かる),ジョン・スタインベック『エデンの東』ハヤカワ文庫2008(「(父親が泥棒で,母親が売春婦でも)人間は自分のすすむ道を選び,戦い抜いて勝利できる」と思わせてくれる),安嶋明『「学びほぐし」が会社を再生する-企業とファンドの組織変革物語』岩波書店2022(退職後,人を生産性で見ることをやめたいが,大学再生ファンドならばやってみたい),タラ・ウエストーバー『エデュケーション- 大学は私の人生を変えた』早川書房2020(宗教2世の解脱の苦しみ.読みながら何度も“That is only your imagination, Dad!”とつぶやいた),川崎二三彦『児童虐待』岩波新書2006(児相所長の対応よりも親の再教育と一時保護の制度に問題あり),OECD『PISA 2018 Results (Volume III): What school life means for students’ lives』OECD2020(日本の15歳の生活満足度が33カ国中32位である理由),養老孟司『子どもが心配-人として大事な3つの力』PHP新書2022(出生率の議論より,3つの力を育てる教育と子どもが幸せな社会を)など.通常,総ページ数の2割まで読んで面白くなければツンドクにする.」

Q.学生におすすめの本はありますか.

A.「自分で探しなさい.」

Q.学生が本を読むことは必要だと思いますか.

A.「必要だから読むという人には必要ない.理由は分からないが,手本になる友人には本を読んで義理堅い人が多い.サムライはスマホを見ない.」

感想:まず上島先生のアンサーが自分の予想していたものではなくて驚きました.「本は好きです.好きなジャンルは〇〇です.」という回答を想像していました.しかし返ってきたのは,上記の通り「本による.」「面白さはジャンルと無関係.」などです.ぶった切った回答が多く,驚きはしましたが,率直な意見が聴けたと思っています.

インタビューをしてみて上島先生流の読み方が知ることができ,参考になることや自分にはない考えが伺えて楽しかったです.

最後に,上島先生お忙しい中ご協力ありがとうございました.

(インタビュアー: 経済学部2年生 西田 純さん)

ベーシックキャリアデザイン 中山 一郎先生へのインタビュー

文学部3年生 佐伯 菜奈実さんが、ベーシックキャリアデザイン 中山 一郎先生にインタビューを行いました。(KONAN ライブラリ サーティフィケイト)

Q.本はよく読まれますか?

A.本は読みますね。一日にかけて7,8冊の本を同時に読みます。朝・通勤時間・大学の研究室・隙間時間・帰り・家のソファ・ベッドそれぞれの時間帯で本の種類を変えて読んでいます。決めていることがあって朝は木戸孝允の日記を読むことにしているんです。今日は3月6日だったと思います。文章が長かれ、短かれ1日分だけ読むようにしています。

Q.読書の中で印象に残るフレーズはありますか?

A.生涯愛情について悩むことがありまして、ずっと森の中を彷徨うように悩んでいたんです。その時、学生時代甲南大学の教授が死ぬまでに読んだらいい本を言っていたのを思い出して、『愛するということ』(エーリッヒ・フロム,1956) (改訳・新装版,紀伊國屋書店,2020.9)を手に取りました。「愛情は技術」だということばが私を救ってくれました。愛情は天から与えられると思っていました。しかし、大工や医療のように自分の技術として磨くことができるのだと思いました。

Q.本を買う決めては何ですか?

A.これに決める!というよりかは偶然が多いですかね。本屋に行き、ページをパラーっとめくって一行やフレーズが直観的にいいなと思えば、即本を購入します。目的のためというよりかは偶然な出会いが大きいです。

Q.ベーシックキャリアデザインで紹介された『青い鳥』(重松清,2007.新潮社)の好きな場面を教えてください。

A.人間の中が意識―心―魂の3段階に分けられていたとすれば、命といってもいい魂の段階のSOSに村内先生が寄り添ってくれるところですね。単に励ましたり、癒したりするわけでもないそのままでいいということを感じさせてくれます。

Q. 本の魅力とは何でしょうか?

A.自分の知らない世界の現実と離れて没頭できることですかね。活字中毒だと思います。魅力というと本は特別だというように感じますが、私にとって読書はごはんを食べるようなことで当たり前のような存在です。

Q. 進路に悩む学生におすすめの本を教えてください。

A.『エピソードの就活』(中山一郎,2017.晃洋書房)です。今の就職本はこんなエントリーシートを書けばよいという答えを与えるものが多いです。しかし、この本はすぐに答えは出ないけれど今後の考えを広げるために書きました。いわゆる、無人島に行き魚を持つ漁師に魚をもらうのではなく、釣り方を教わるということです。すぐに答えはでないけれど、どこかで役に立つはずです。

感想:中山先生の「読書はごはんを食べるようなことで当たり前のような存在」というお言葉が印象的でした。生活のリズムやアクセントを生み出す読書。私も誰かの日記を読んでみたいです。

(インタビュアー: 文学部3年生 佐伯 菜奈実 さん )

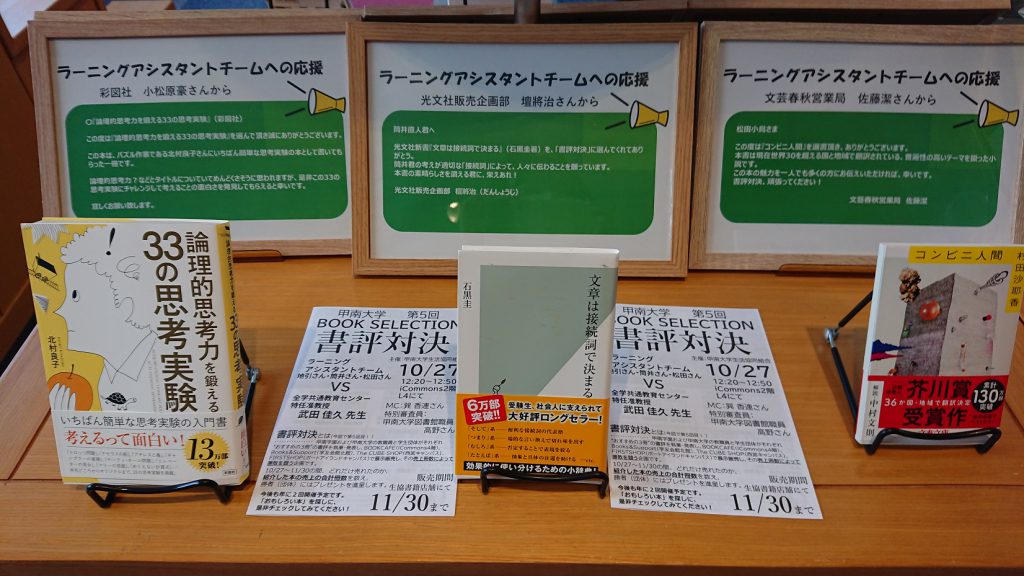

第5回 甲南大学書評対決、生協書籍部で実施中!

甲南大学生協の書籍部にて、第5回 甲南大学書評対決 実施中です。

今回は、甲南大学ラーニングアシスタントチーム(ラーニングアシスタント:授業でファシリテーターなどの補助業務を行う)の経済学部2年 松田小鳥さん、経営学部3年 地引愛里子さん、法学部2年 筒井直人さんと、全学共通教育センター特任准教授の武田佳久先生の対決です!

勝敗は、それぞれが紹介した本の売り上げ冊数📚で決まります。

10月27日(木)に、各チームによる本のプレゼンが行われました。選書した本の各出版社の方から熱い応援メッセージもいただき、大変盛り上がりました。

プレゼン対決では、ラーニングアシスタントチームの学生3名が勝利しました。

🎊おめでとうございます🎊

ラーニングアシスタントチームは、普通とは何か、自分らしく生きるとはどういうことかを考えるきっかけになる小説や、感情に左右されず論理的に最善の道を選択するための思考力を鍛える本、実体験をもとに、接続詞を見直すことで文章を書く面白さに気付いた本を選書されました。

学生の今、読んで心に響いた本をぜひ他の学生にも読んでほしいと気持ちを込めて紹介してくれました。

武田先生は、「利他主義」「備える」「探求心」をテーマに、各1冊学びのヒントとなる本を紹介されました。平生釟三郎の理念にも通じるテーマで選書された3冊は、甲南大学で学ぶにあたって、大切にしてほしい考え方などが示されており、有意義な学生生活を送れるようにとの温かいエールが込められていました。

紹介された本は、iCommons4階、学友会館北側の本屋さんと、各キャンパスの書籍販売コーナーで販売され、11月30日までの売り上げが勝敗を決めます。ぜひ現物を手に取ってみてください!

10月27日から11月9日は読書週間です。本を通して多くの人と出会い、つながることで、心躍る新しい発見がありますように。

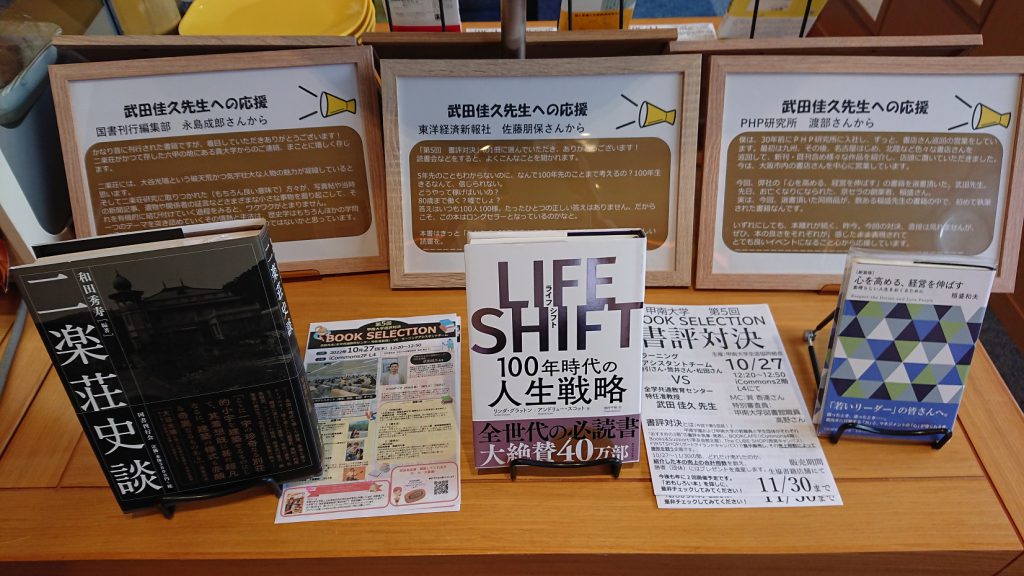

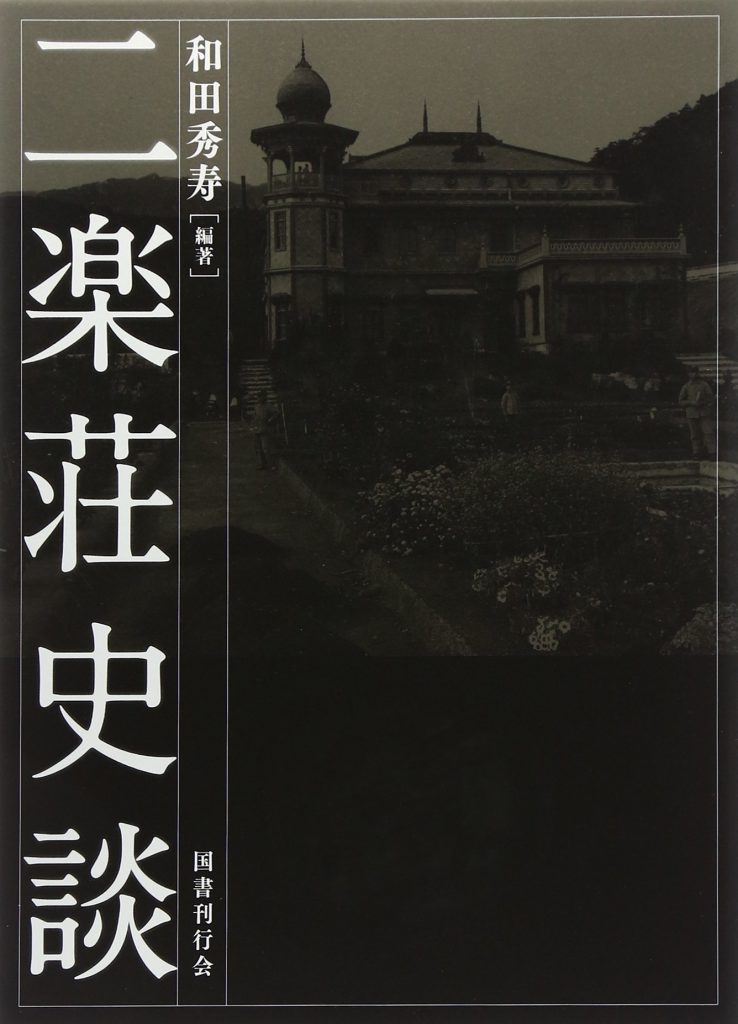

【第5回 甲南大学書評対決】 和田 秀寿編著『二楽荘史談』

10月27日(木)に開催された第5回 甲南大学書評対決(主催:甲南大学生活協同組合)で紹介された本です。

ラーニングアシスタントチーム 全学共通教育センター特任准教授 武田 佳久先生からのおすすめ本です。

書名 : 二楽荘史談

著者 : 和田 秀寿編著

出版社: 国書刊行会

出版年:2014年

甲南が創立される以前、この岡本の地は何がありどんな風景だったか? 想像したことはありますか?

1909年岡本の山の上(ちょうど北校舎の山頂辺り)に日本で他に類をみない変わった建物が出来ました。二楽荘と呼ばれるその建物はまさに現代でいうテーマパークそのものでした。

世界の国ごとの調度品で飾られたテーマ室があり、果樹園、気象台、印刷所や学校まで併設。日本で初めてのケーブルカーで山下とつながっていました。ある時は1日に数万人もの来場者を集めたということです。

残念ながら原因不明の火災で跡形もなく焼失し、その跡地は現在に至るまで立ち入りを制限されている謎の多い建物です。

この書は二楽荘という建物を紹介しながら、甲南がこの地に 建った時代の雰囲気がよく伝わってくる内容です。