もう今年も終わりですね。大学生の皆さんは後期試験を控え、あるいはレポートや卒論で大変でしょうが、手洗いうがいを忘れずインフルエンザには注意して過ごしてもらいたいところです。

さて、来年はねずみ年ということで、十二支が一巡します。

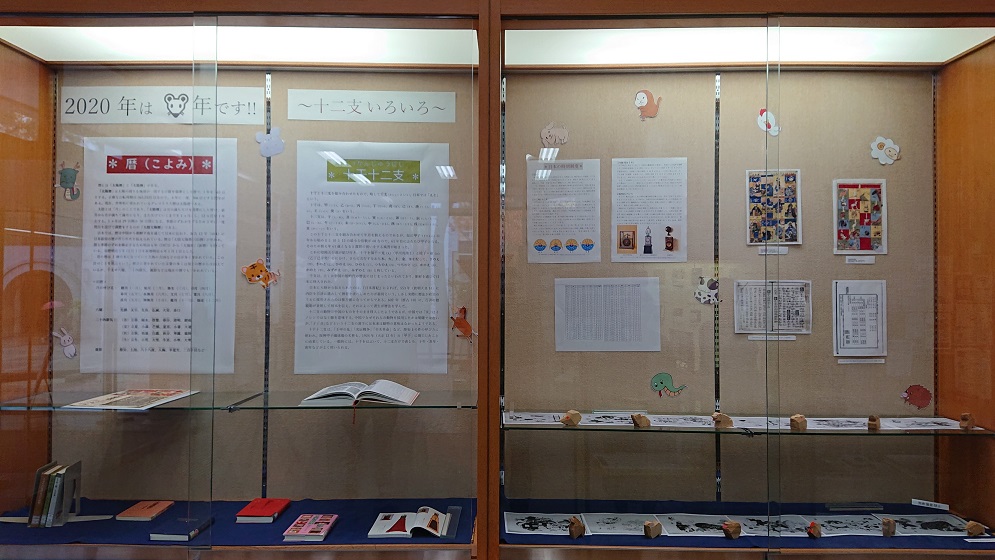

そこで図書館でも暦や十二支に関する展示を行っています。

太陰暦や太陽暦、日本の時刻制度など、読みやすくまとめていますので、ぜひ

一度 ご覧ください。

かわいい十二支たちがわちゃわちゃしつつお待ちしております!

もう今年も終わりですね。大学生の皆さんは後期試験を控え、あるいはレポートや卒論で大変でしょうが、手洗いうがいを忘れずインフルエンザには注意して過ごしてもらいたいところです。

さて、来年はねずみ年ということで、十二支が一巡します。

そこで図書館でも暦や十二支に関する展示を行っています。

太陰暦や太陽暦、日本の時刻制度など、読みやすくまとめていますので、ぜひ

一度 ご覧ください。

かわいい十二支たちがわちゃわちゃしつつお待ちしております!

図書館報『藤棚ONLINE』

杉本喜美子 先生(マネジメント創造学部) 推薦

3回生の就活シーズンが始まった。自己PRや志望動機を書いたのでコメントを頂けませんか?という相談であふれる季節である。ゼミや講義で接点を持ってはいても「時間の共有」の点で圧倒的に足りていない相手に、適切なコメントができるほど人間はできていない。さらに言えば、自分自身の働くことに対する姿勢が正しいと、自信の持てることは何一つない。だからこそ、皆さんがこれからの行き先を悩んだ時、今から挙げる本が、何かしら参考になればと期待を込め、私のすべき仕事を作者陣に任せてしまおう!

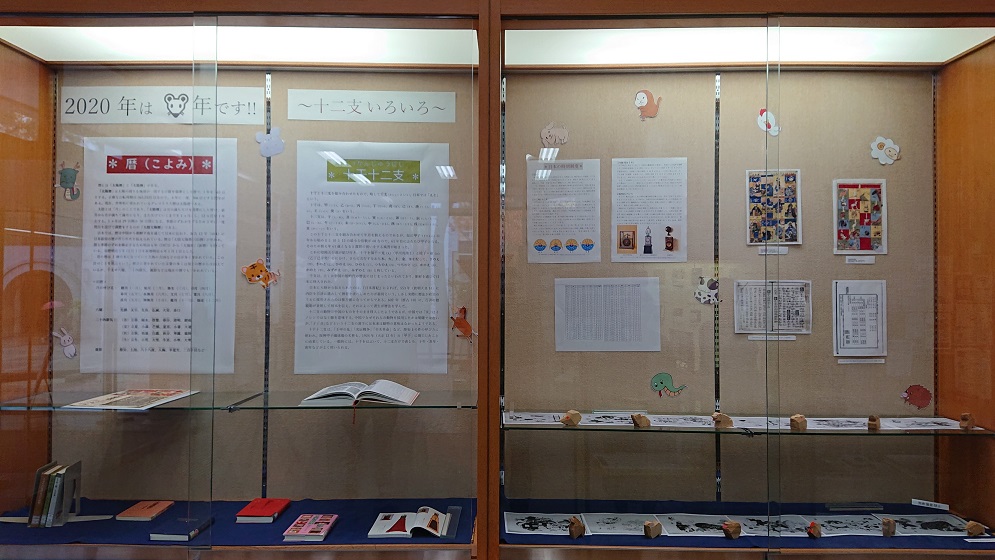

垣根涼介の『君たちに明日はない』シリーズは、会社をリストラされる人々の面接官が主人公である。リストラの経緯を通して、様々な業界/職種の人々がどんな姿勢で仕事に向かい合っていたか、そして向かい合っていくかを描いた小説で、各業界/職種の苦労と楽しみが理解できると思う。読んだのは何年も前だが、未だ印象に残っているのが、主人公自身が最初にリストラを宣告される場面である。リストラの理由は「いただく給料をわずかに超えるパフォーマンスしか常に出していないから」であった。逆に言えば、自分が働くことで会社に与える利益がいくらかを緻密に計算できているわけだ。全力で仕事をしていた自分は、単に自信と冷静さに欠けていただけだな、若くてあほだな!と反省したことを覚えている。もちろん、わずかでなく最大のパフォーマンスを出すことが職場の雰囲気をよくすることもあるだろう。だが、その計算のもとで働く人間もいること、その計算の中で自分はどのくらいの価値を持つのかということをきちんと知ろうとすることこそ大事だと思う。

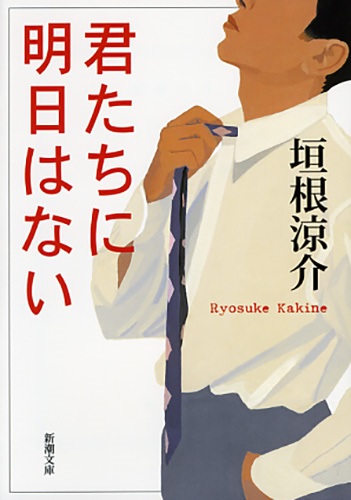

『万能鑑定士Qの事件簿』で知られる松岡圭祐の『水鏡推理』シリーズは、論理的思考力と熱意にあふれた文科省ヒラ職員が主人公で、総合職である国家公務員やその道の権力者たちの不正を暴いていく。それぞれの仕事における“優秀さ”とは何かを考えさせられる小説だ。正規/非正規や職位など、立場の違いで発生する給料の違いが、その人自身のパフォーマンスとリンクしていないことの理不尽さを改めて実感させられる。自分自身も人から見ても“あなたがそこにいていいよ”と納得できる仕事に出会えるのは、奇跡なんだろうか?

最後は、私の教える国際経済学の分野から一つだけご紹介。ダニ・ロドリックの『貿易戦争の政治経済学:資本主義を再構築する』(もちろん訳本でお試しください。翻訳上手!)。この本の内容は読んでください。まとめるには長すぎる。ダニ・ロドリックの論文は常々、自分の研究のために読むことが多いが、ほかの論文と違い「今、世の中で何が問題か?」ということに真摯に向き合い、そのhot issuesをできる限り直ぐに(他の方に先駆けて)解決したいとはやる気持ちが伝わってくる経済学者だ。よって、ボーっと目をつむっていただけで、世の中の問題はすべて先に解決されちゃうんじゃないか、私の手を出す場所は何もなくなるんじゃないかという不安を呼び起こす。だからこそ、論文でなくこういう著書を読むと、どんなふうにhot issuesを研究題材に変換していくのか、その経路を見せてもらえる気がする。研究者としての仕事を全うするうえで、こんな本の読み方もありますよ、というご提案。みなさんそれぞれに出会ったことのない同業の尊敬者を将来見つけるんじゃないだろうか。こういう本の読み方、10年後にどうぞ!

法学部 2年生 Kさんが、法学部 K先生にインタビューを行いました。(KONAN ライブラリ サーティフィケイト)

・最近本は読まれますか

最近では、本よりも論文を読むことのほうが多くなりました。しかし、電車の中で本を読む時間を作っています。読んでいる本としては、研究に直接的に関係はありませんが、経済分野の本も読んでいます。

・大学生時代にどのような本を読まれていましたか

大学1年生の頃は、宮部みゆきなど小説を主に楽しい本を読んでいました。しかし、2年生の頃に友人がよく新書などを読んでいたことがきっかけで、様々な本を読み始めました。その後は司法試験の勉強を行うため、本を読むことは少なくなってしまいました。

・法学の魅力を知ったきっかけはありますか。

元々は、検察官になりたくて法学の道に進みました。検察官のOBの方にも会い、検察官というものに魅力を感じていました。その一方で、他の職種にもその職種なりの大切さを感じるようになり、進路に悩む場面もありました。2年生から司法試験の勉強を始め、大学院に合格をしました。大学院では何か法学の分野を研究したいという思いもなく、もどかしい気持ちでした。しかし、厳しい先生との出会いもあり、大学院時代に全力で学ぶことで法学の魅力を知ることができました。今考えると、大学生時代の進路についての迷いはある意味よかったのかもしれません。

・学生へのおすすめ本はありますか

星野さんの『隣人訴訟と法の役割』や、河上先生の『民法入門』は実際にあった事件が具体的に書かれているため読みやすく、おすすめです。さらに上を目指す人には、田中さんの『法的思考とはどのようなものか』が法を深く学ぶことができ、おすすめです。また、歴史から法を学びたい人には、近代日本が法律を自ら作ることのできた背景を探る、内田さんの『法学の誕生』がおすすめです。

・今の学生へ一言ありますか

若い人はどんどん知識を頭に入れることができます。また、知らなかった知識もすぐに頭に入れることができます。その時、直接役に立つわけではないとしても、若い間に、優れた著書を多く学んで欲しいですね。本を読む際、メモを残しながら読んでみてください。体が動かなければ、脳も動きません。本を読んでいる中で、考えるという作業を入れることをおすすめします。

・インタビューを行った感想

一対一で長い間対話させて頂くことは、初めてのことであり、とても緊張しました。今回のインタビューを通じて、法学という学問の奥深さを改めて知ることができました。これからも本を読み、新しい知識を入れていきたいと思います。また、インタビューをさせて頂いたことについて、改めて感謝申し上げます。本当にありがとうございました。

<K先生おすすめの本>

図書館報『藤棚ONLINE』

梅谷智弘 先生(知能情報学部) 推薦

ロボットに関する研究を行っていると「ロボットとともに暮らす未来」について考えることがあり、私は実際に大学の公開講座で話したことがあります。本学の図書館にも、エントランスには受付ロボットがいて、リファレンスカウンターには図書館職員を支援するためのアンドロイド・ロボットが働いています。一方、ロボットが本当に社会に溶け込むためには、ロボットのことのみを考えればよい、というわけにはいきません。ロボットとともにいる「人」や、人とロボットとのかかわり、いわば、「ロボット付き合い」についても考える必要があります。

そこで、本書「今日、僕の家にロボットが来た。:未来に安心をもたらすロボット幸学との出会い」を紹介します。この本は、日本ロボット学会の安心ロボティクス研究専門委員会(現:ロボット考学研究専門委員会)での議論での成果をもとに、未来に安心をもたらすための人とロボットのあり方について、まとめられています。未来の家庭にロボットがやってきたときの家族とロボットのかかわり、出会いからのロボット付き合いを通した一連の物語をとおして、人とロボットにかかわる最先端の研究とその課題を、きわめてやさしい言葉で、かつ、一貫したスタイルで丁寧に解説されています。その中で、現状のロボットアプリケーション研究の課題、安心をもたらすロボットに関する研究への動機付け、さらには、ロボット社会の将来像についてまとめられています。

ここで、ロボットに対する安心感、ロボットとの付き合い方、に関して、工学(技術)的な側面だけでなく、心理学、哲学、など、人にかかわる様々な研究分野の視点からのロボットとの付き合いに関する研究が1冊にまとめられています。ここまで一貫して、多面的にまとめられた「ロボット付き合い」の本は類を見ないと考えます。よく、ロボットを研究する動機として、「人を知るため」と語られます(私は授業でそのように説明します)が、ロボット研究を通して人を知ることの重要性を本書によって改めて認識しました。本書は、人-ロボット研究の入口となるとともに、ロボット付き合いの未来を考え、ロボット社会をよりよく生きるための土台になる良書だと考えます。

ロボット学、というと、理系っぽく思われがちですが、実は幅広い学問であり、人にかかわるロボット、となると人文科学、社会科学も含めた様々な人による幅広い議論が必要になります。未来のロボット社会に興味がある人はもちろんのこと、特に、技術のことはちょっと……、という学生にこそ、本書を取って、みなさん個々人のロボット付き合い、について考えてほしいです。

<教員自著紹介>

憲法判例には難しいものも多いが、自力で読んで理解できるように工夫した教科書が『判例で読む憲法』である。憲法判例を自力で読めるようになれば「大学で憲法の勉強をした」と胸を張って言ってよい。

基本的なコンセプトは初版と変わっていない。授業で使っていて説明を改めた方がよいと思った箇所を修正し、民法(債権法・相続法)等の法改正や新判例などの情報を補ったのが、この改訂版である。

■『判例で読む憲法 -改訂版- 』

■ 櫻井 智章 著 , 北樹出版 , 2019年10月

■ 請求記号 323.14//2609

■ 配架場所図書館 1F シラバス

■ 著者所属 櫻井 智章(法学部)

2019年11月16日(土)、昨年に続き今年もiCommons4Fで全国高校ビブリオバトル兵庫県大会・全国大学ビブリオバトル関西Aブロック地区決戦を開催しました!

高校生大会は19校21名の発表者が、大学生大会は発表者が4大学から8名参加と大幅に増え、大変盛況でした。

どの発表者も準備と練習を重ねたんだろうなと思わせるプレゼンで、発表者・観戦者、全員楽しめる大会だったと思います。

高校生の皆さんには大学生大会の発表も観戦してもらい、終了後の表彰&交流会に全員で移動。長坂学長より表彰状を授与されました。食事を楽しみつつ、長坂学長、村嶋図書館長、松井フロンティアサイエンス学部教授も一緒に、高校生の優勝者・準優勝者、大学生の優勝者の皆さんで写真撮影も行いました。

希望者の皆さんには図書館見学ツアーも実施。交流会も最後まで楽しんでいただけたようで、すべてのプログラムを盛況のうちに終えることができました。

参加された皆様、ありがとうございました!