図書館報『藤棚ONLINE』

法学部・濱谷和生 先生 推薦

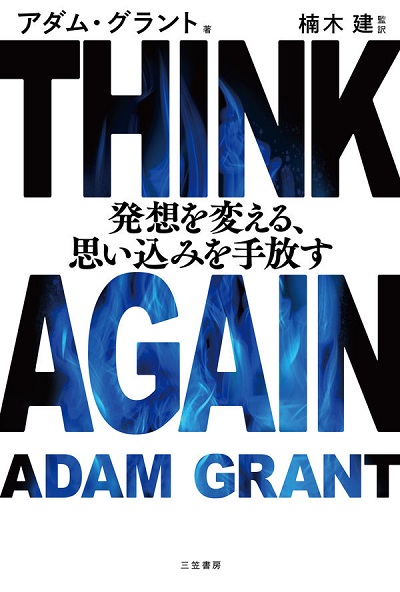

『THINK AGAIN : 発想を変える、思い込みを手放す』

この6月あたり、私は大学でのある仕事やある授業クラスの運営について、どうすればもっと有意義に、かつ、建設的に行っていけるかについて相当深く悩んでいた。本書は、そんなとき、本屋の新刊コーナーでふと手にして、深い感銘を受けた一般書である。

日常生活、仕事や勉強においてタスクや物事に関わる困難に直面するとき、私たちはよく「自分を変えなきゃ」とか、「自分を進化させよう!」等のフレーズを聴く。でも、実際にどうすれば自分の思考や行動を自覚的に変革できて、また、自分の属性を意識敵に進化させることができるかは、さほど上手に実践できるわけでない。この本は、そんな悩みに方法上の具体的なヒントを与え、思考や行動の変革に向けた動機付けをもたらしてくれる。

本書に依れば、自分を進化させるための要諦は、あたかも不動・不変であるかのように自ら刷り込んでしまっている従来の思考や行動の様式を疑って「発想を変え」、自分と自分に関わる物事やタスクを縛っている「思い込みを手放す」ことにある。だが、個人的に思うに、それが未来志向であったとしても、誰しもいまの自分のありかを自ら崩す、あるいは外部から強制的に崩されるのは尚更に、直感的にとても怖い。認知的に暗闇のなか徒手空拳で前に歩くことは恐怖以外の何物でもなく、これは言うは易く行うに難いのだ。

しかし、組織心理学・経営学の著名な研究者であるこの本の著者は、様々な市井の人々の苦闘・奮闘に係る幾多のエピソードを引いて、その方法論を具体的・実践的に指南してくれる。例えば、自分の思考モードを再考するには、「思考の盲点」に気づき、また、自分の「間違いの発見に喜び」を感じるようにと言う。あるいは、他者との対話においては、「敵」ではなく「ダンスの相手」と思って、「穏やかな傾聴」に他者の心を開くチャンスがあると述べる。また、学び、再考し続ける社会・組織を構築していくには、「批判的に考察」し「建設的に論じる」こと、「過ちから学べる組織」を作り上げることが重要であると促す。

本書を読んだからと言って、冒頭に述べた私の悩みが直ちに雲散霧消して、私の思考や行動が一気に変革され、私に人格的進化が顕著にもたらされたはずは、もちろんない(いまも悩み続けている)。ただし、この本の読後、私は、自分の思考や行動の基点、その過程および結果や成果を少しは客観視することに努め、他者からの批判や見解にいっそう耳を傾け、過ちの発生自体をおそれるのではなく、それを見て見ぬ振りをしてまたはそれに気づかず放置してしまうことの方により注意を払うようには、なってきたかも知れない。

思い返すに、2016年末の米国トランプ前大統領当選以降、Brexit、核兵器禁止条約の成立と発効、新型コロナウィルスの感染拡大、ウクライナへのロシア軍侵略、そしてマネーの世界的な過剰供給からインフレ経済への急激な移行等々、「これまでかくかくであったから、これからもしかじかであろう」というたいていの経験則は最早成り立ちにくくなってしまった。私たちは見通しが極めて不透明・不確実で、混迷が深まる一方の世界に置かれていると、馬齢を重ねるまま61歳に至ってしまった私はしみじみ実感している。

さような時代状況の只中で、本書を読んで、私は、自ら描いてきた過去の軌跡の延長上に未来の自分を据える必然は何もなくて、本当におそれるべきは頑迷固陋に自分を変えない自分自身、自分を進化できない・させられないままに固定化してしまう自分自身なのだ、と分かった気がする。己を不断に更新することに向けられる高い志(社会や組織、授業クラスの理想像や夢)、それを持続的に追求する逞しく粘り強い日々の努力、そしてそれらを支える簡単に折れない心(あるいは深い知的洞察に支えられた勇気と胆力)。こうした態度・姿勢や価値をこれからも大切にしていきたい。また、この本を通じてそのエッセンスをこの場の読者の皆さんにもお伝えできたらばと念願し、本書をご推薦申し上げたい。