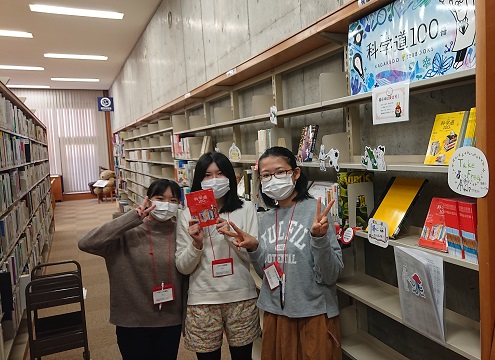

50冊多読チャレンジ 達成者インタビュー

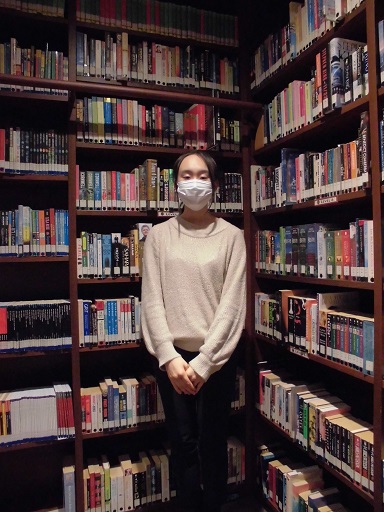

畑田亜美(はただ あみ)さん

文学部歴史文化学科 2年次生

2021年1月8日に『多読チャレンジ』50冊を達成されました。

1年次生の時に引き続き、今回で2回目の達成となります!

『多読チャレンジ』2度目挑戦のきっかけは、半年ほど英語多読から離れていて、英語の本を読むスピードが落ちてしまったと実感したことから「今年も挑戦してみよう!」と思われたそうです。

対面授業が再開されてから、図書館で直接 本を手に取りながら選びたいと、10月に『多読チャレンジ』をスタートし、わずか3ケ月という短い期間で、50冊読破されました。

以下は、ご本人のアンケートによるものです。

○『多読チャレンジ』達成の感想を教えてください。または、『多読チャレンジ』達成の為に工夫した事を教えてください。

―― 今年は期間が短かったため、少し大変でした。そうでなければ大半をレベル3にしたかったですが、それは厳しいので短めのレベル2にしました。達成するために1日2冊を目安にしました。

○『多読チャレンジ』を終えて実感した効果を教えてください。

――英文を読む速度の維持。前回は前期中に読み終えていたので、半年あまり英文を読んでいませんでした。そうすると、今年読み始めた際に、速度の低下を感じました。また、読み始めたら少し戻ったように感じます。

○現在チャレンジ中の『多読チャレンジャー』へメッセージをお願いします。

―― 自分が読めそうな本、読みやすい方、面白いと思う本を見つけるのが達成のコツだと思います。

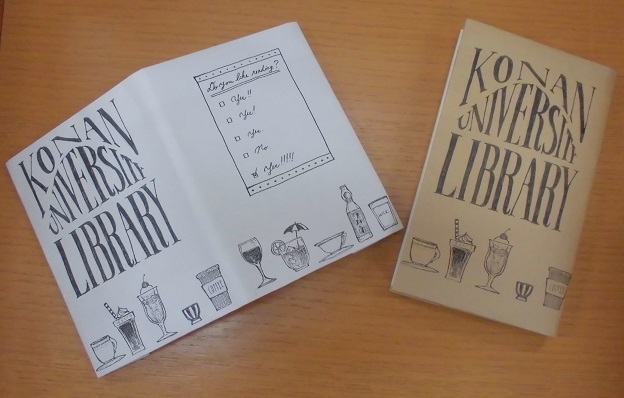

甲南大学図書館では、多読チャレンジャーを随時募集中です。

英語多読学習に興味のある方は図書館1階カウンターでエントリーしてみてください!

達成すればKONANライブラリサーティフィケイトの2級以上の要件にも適用されますよ!