図書館報『藤棚ONLINE』

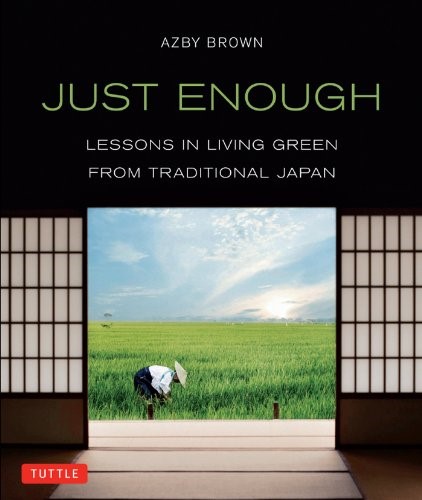

国際言語文化センター・MACH Thomas先生推薦

Do you enjoy studying history? Some people will answer “yes” to this question, but I think most people will answer “no” or “not much.” In other words, history is probably not a very popular subject for most people nowadays. That’s too bad, and I guess it is caused by how it has typically been taught. Too often, students view history as mostly just names and dates and events that they feel pressure to memorize. An episode in history, though, can suddenly become fascinating for us when we find a teacher or a book that concretely shows us how something from the past can connect to us now and help our modern lives.

I felt this sort of jolt of fascination when I first came across Just Enough, a book about Japan’s Edo Era. The author is an architect (建築者)who is mainly concerned about sustainable living(持続可能な暮らし方). So, he approaches Edo Era history with a very specific purpose in mind: he wants to show us practical techniques and lifestyle hints that we can rediscover from the Edo Era. He then helps us to see how those things could help us to live in more eco-friendly ways today.

Most history books focus mainly on powerful or famous people. When you think of the Edo Era, you probably first imagine samurai, right? But, of course, samurai were actually only a small percentage of the overall population at the time. Just Enough does include a chapter on the lifestyle of samurai, but most of the book focuses instead on things like the home design, neighborhood layout, and daily lives of ordinary people. Where did they get their drinking water from? How did they get their shoes repaired? What did they do with the ash from their cooking stoves? How often did they bathe? And why did Japanese homes develop to include engawa in their design? And sliding doors? And tatami? These are the sorts of lifestyle and design questions that the book explores.

Here is the most important point: The reason the author looks so carefully at ordinary Edo lifestyle is because the Edo Era was a time of relatively large population combined with limited resources. A big reason for resource scarcity was the sakoku policy, meaning Japan was mostly cut off from global trade and so people had to figure out how to make their lives better with the limited goods and resources available to them. Since Japan is a mountainous island country that hardly has enough farmland to feed its people, this was a huge challenge! Throughout most of world history, when you mix these two conditions together (many people and scarce resources), the end of the story is usually tragic – things like devastating wars, out of control pandemics, or enslavement. So, especially from a sustainability perspective, the Edo Era is one of world history’s very few success stories. Despite scarce resources, people at the end of the Edo Era were generally more healthy, better fed, better educated, and living longer compared to the beginning. Also, the forests had been expanded and the farmland had become more fertile than before.

How did Edo society generally manage to improve despite all the limits? This is the key question that Just Enough explores. And the reason it is so important for us today is because it is the same challenge we now face on a global scale. As world population grows and people consume more and more, environmental damage is increasing and we are feeling the limitations of global resources. How can we reverse the negative trends and actually improve our lives and our environment despite the limits? Just Enough is one history book that can inspire us to think of new solutions based on traditional know-how. At the very least, it will help you to rediscover the Edo Era by helping you to look at it through a new lens – the lens of sustainability.