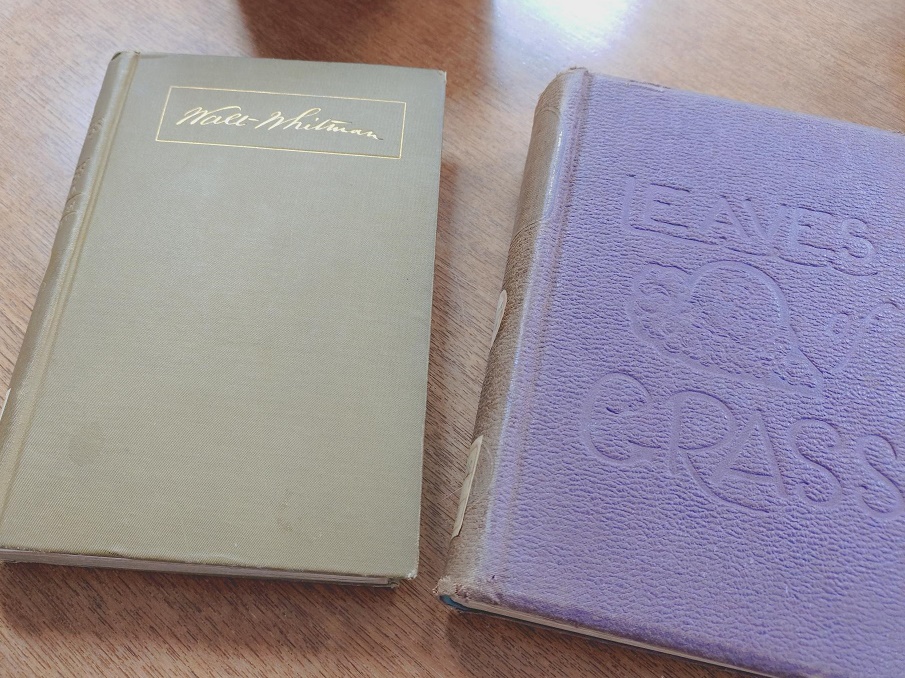

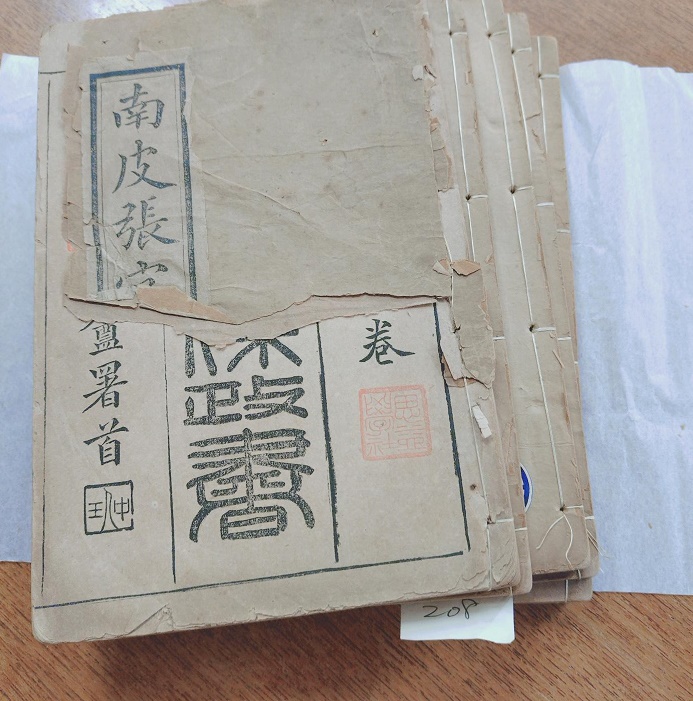

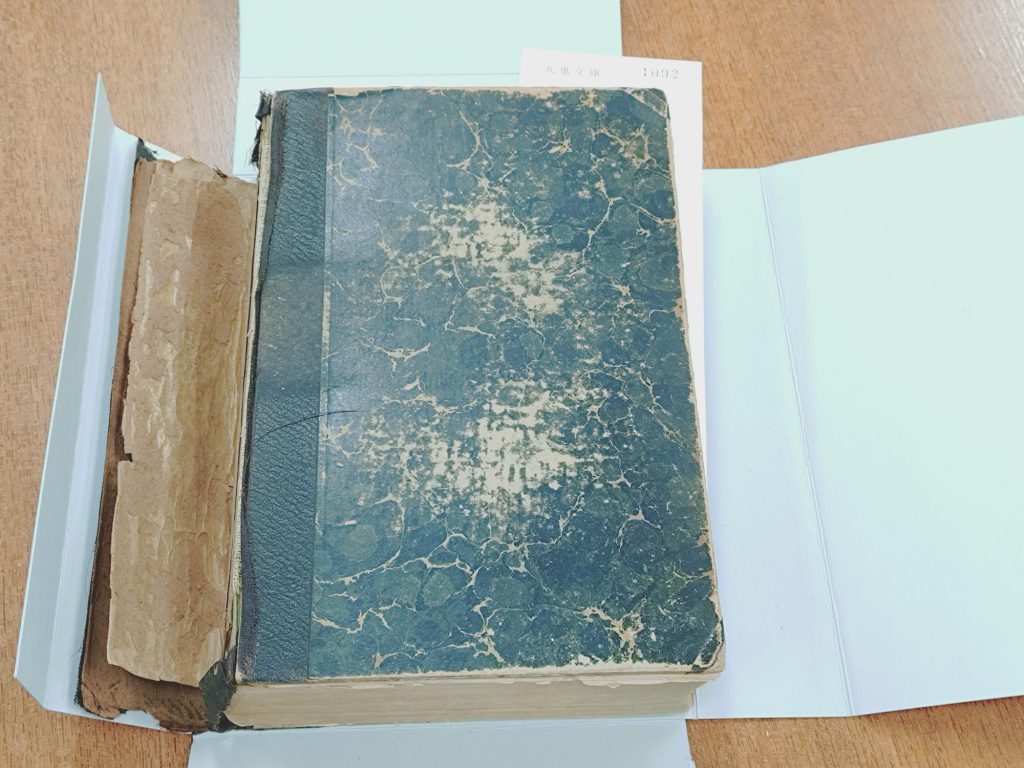

甲南大学図書館の九鬼周造文庫で保管されている、哲学者・九鬼周造博士の『Propos sur le temps (時間論)』を、甲南大学デジタルアーカイブから公開しました。

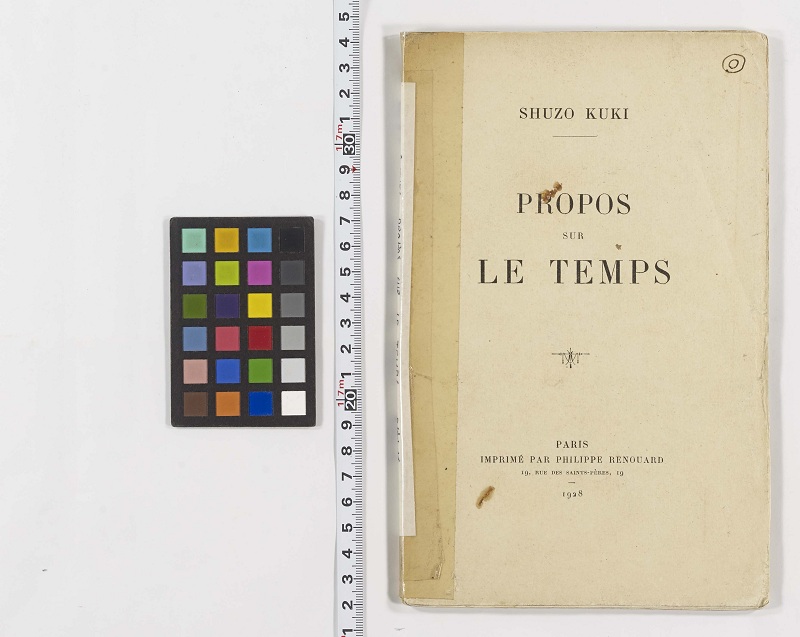

Propos sur le temps (時間論)

https://archive.konan-u.ac.jp/il/meta_pub/G0000861konanu_L00403

『Propos sur le temps』は、九鬼博士がフランス留学中の1928年にPhilippe Renouardから出版されたものです。

九鬼周造文庫で保管されている九鬼博士の著作のうち、九鬼博士本人による書き込みがある手沢本はこれまで「『いき』の構造」と「偶然性の問題」を 甲南大学デジタルアーカイブ から公開しておりましたが、新たに「Propos sur le temps」を追加しました。

「Propos sur le temps」関連では、他に1928年にフランス Pontignyで行われた講演の原稿もデジタルアーカイブで公開しています。(草稿・原稿類>タイプ原稿)

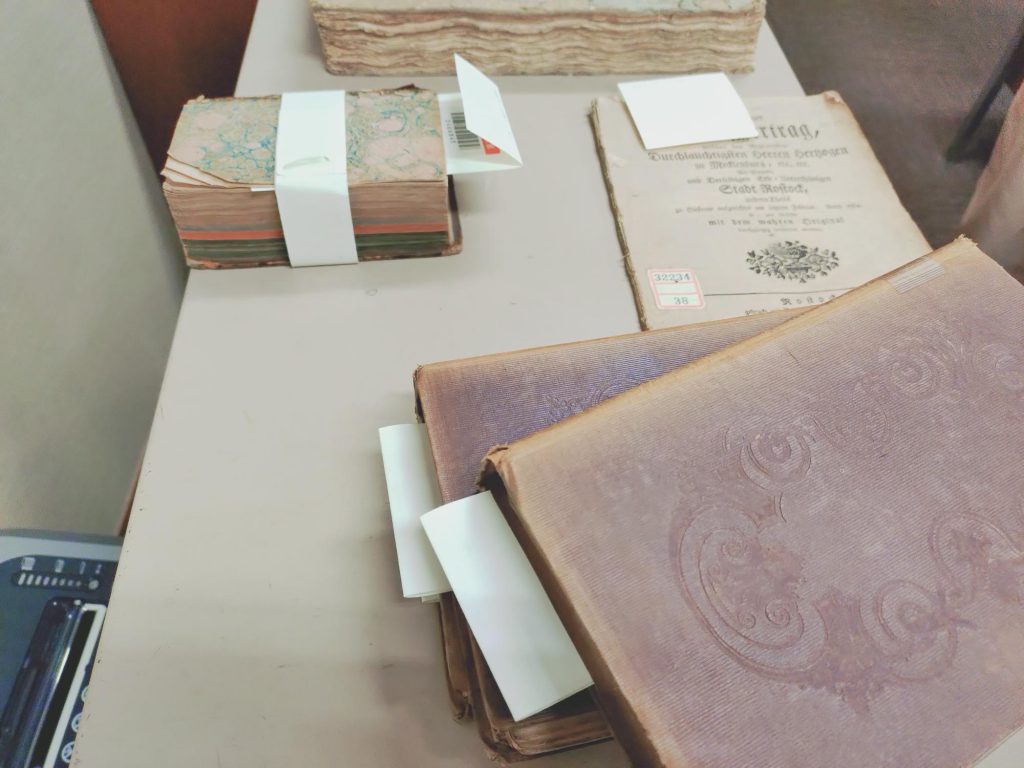

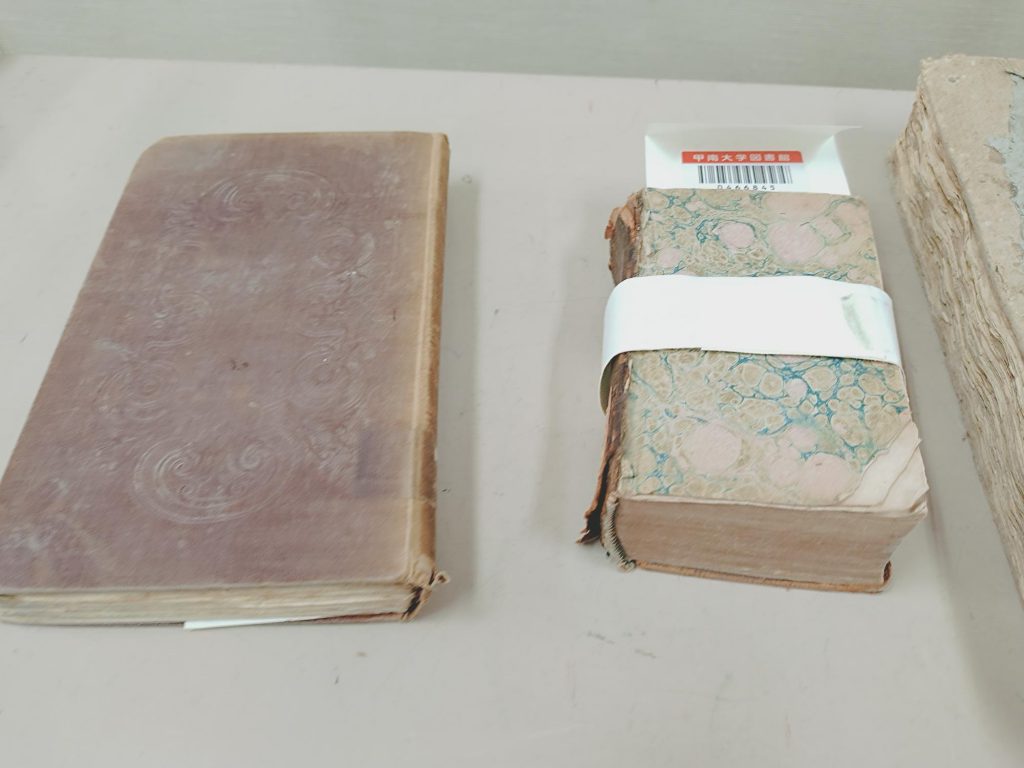

九鬼周造文庫の資料は、資料保護のために利用を制限しています。原稿やノートなど、甲南大学デジタルアーカイブから公開している資料、電子化が完了している資料は、原本をご利用いただくことはできません。

九鬼博士の旧蔵書のご利用については、貴重資料の利用案内をご確認ください。収蔵されている本は、甲南大学機関リポジトリから公開している『九鬼周造文庫目録』でご調査いただけます。

ご質問は、甲南大学図書館ホームページのお問い合わせフォームからご連絡ください。