経済学部 1年生 Kさんからのおすすめ本です。

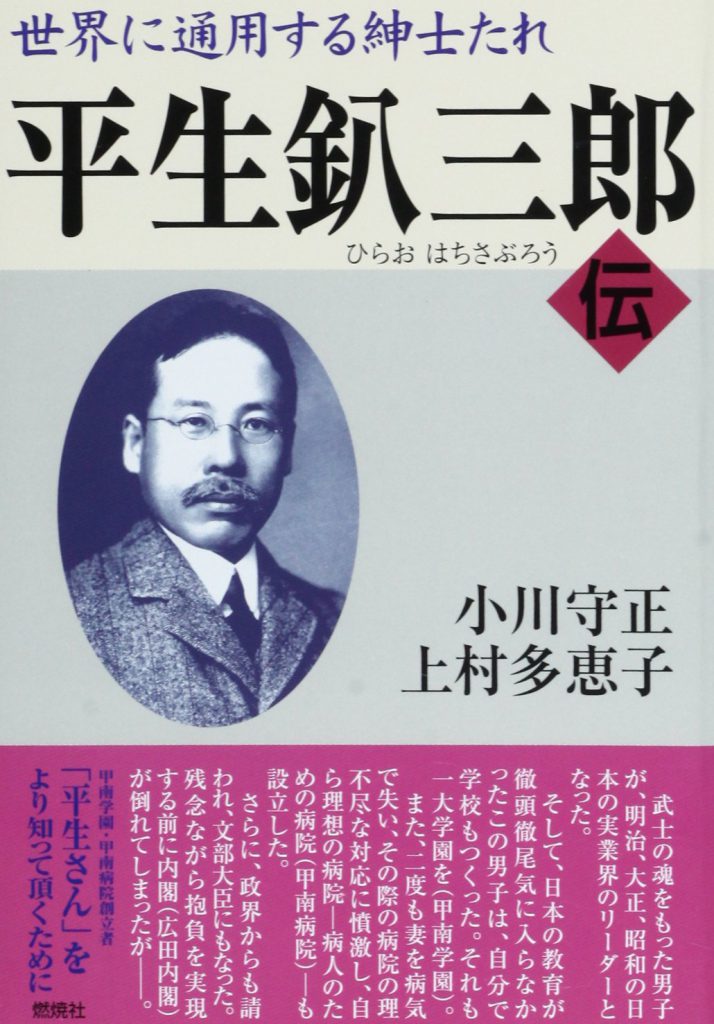

書名 : 世界に通用する紳士たれ

著者 : 小川守正, 上村多恵子著

出版社: 甲南学園

出版年:2004年

私は平生釟三郎先生の「人生三分論」を学び、私の人生も三つの段階に分けて社会に貢献しようと考えた。

第一期は、私は甲南大学で生徒を思いやれる中学校の先生になるための勉強をしたい。私は今月から子供の悩みの相談を受けるボランティア活動を始めた。この活動を通じて子供の立場になって物事を判断できるようになりたい。

第二期は、私は中学校の先生をしたい。学校の先生の役割の一つに生徒の人格の育成がある。私は平生釟三郎先生の「凡て人は皆天才である」 の 精神を生徒に教えたい。私は生徒に苦手なことでも挑戦することの大切さを教えたい。そして、私は生徒に諦めないことの重要さを伝えたい。

第三期は、蓄積した能力を用いて、甲南大学の教職の先生として学生に指導したい。私が先生の仕事を何十年もして、気づいたことや、失敗して改善するべき点を学生に教えることで、学校教育の向上を目指していきたい。

この本を読んで印象に残ったのは、平生釟三郎先生が人物教育に力を入れたことだ。

私は学校の先生になることが夢だ。生徒に寄り添った先生になるために、甲南大学で子供の立場になって行動できるようになりたい。

私は「自分の力を伸ばす力」を、ボランティア活動を通じて養いたいと考えている。特に伸ばしたい力は子どもの考えに共感することだ。甲南大学では、サーティフィケイト制度によりボランティア活動を 積極的に行うことができる。この制度を利用して、今月から子どもの悩みの相談にのるボランティア活動を始めた。これからの活動で、私は教職入門で学んだ「子どもと話す時は相手の目の高さに合わせること」や、共通基礎演習で学んだ「感謝の気持ちを多く発言すること」など、授業で得た知識を活用しようと思う 。

私は大学生の間に子どもの立場を理解して行動できるようになりたい。ボランティア活動を通じて、子どもと積極的に触れ合うことで私自身も成長したい。そして、平生釟三郎先生が望んでいた人物育成に力を入れた教育ができるようになりたい。