経済学部2年生 海野 朱音さんが、経済学部 石川 路子先生にインタビューを行いました。(KONAN ライブラリ サーティフィケイト)

・本はどれぐらいの頻度で読まれますか?

毎日仕事を含め、何らかの形で本は読んでいます(会議等で時間が取れない場合は難しいですが)。昔は、通勤時間が長かったので、電車の中でよく読んでいました。最近は、講義前や昼食時間など落ち着きたい時に読んでいます。

・本を選ぶときに意識していることはありますか?

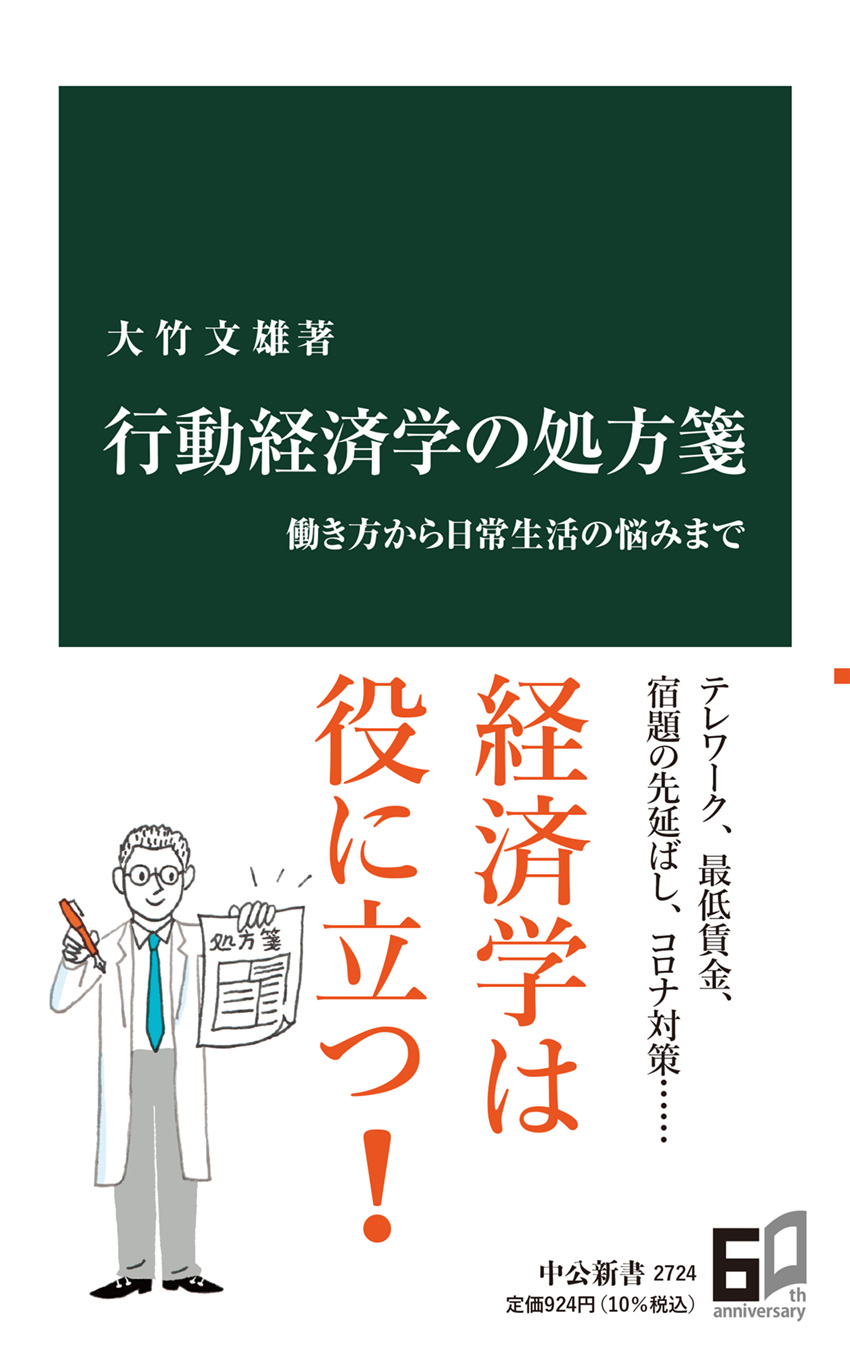

仕事の場合は、自分の視野を広げてもらえるものを選ぶことでしょうか。例えば、「貧困」に関係する本を探そうと思ったときに、普通は自分が学んでいる分野のコーナー(経済学部なら経済関連のコーナー)から探しますよね。ですが、「貧困」は年齢、経済学ではなく社会学など様々な視点から見ることができます。このように、「貧困」という最短ワードから自分が知らなかった視点を得られる本を選ぶよう意識しています。

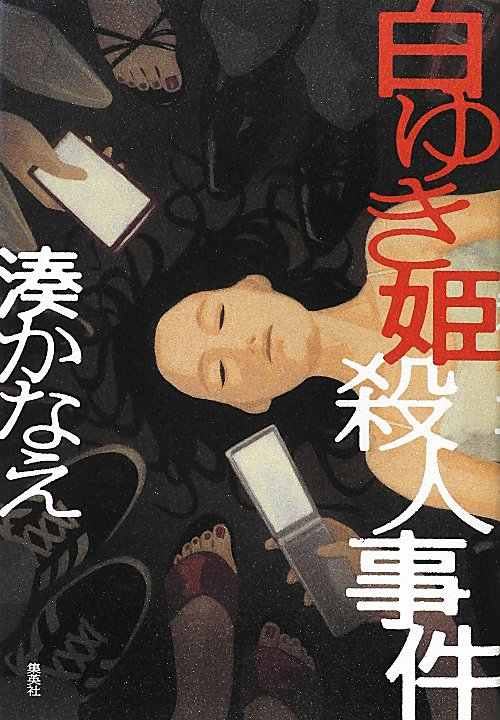

娯楽の場合は、好きな作家さんの小説を中心に選ぶことが多いですが、周りの人からおすすめされた本を買うこともあります。自分の中の本の知識は限られているので、視野を広げるという点でも周りの人からの情報は大切にしています。

・学生におすすめしたい本はありますか?

個人的に好きな作家さんが伊坂幸太郎さんです。

「伏線回収」が絶妙なので、学生さんにもぜひお勧めしたいです。一番衝撃を受けた本は『ラッシュライフ』という長編小説ですが、初めて伊坂幸太郎の本を読む人には『死神の精度』という短編小説をおすすめします。短編小説だと思って読んでいると、最後にどんでん返しがあり、何度も読み返したくなる本です。私が初めてこの本を読んだときは、自分の想像力がどんどん掻き立てられ、自分に合う本に出会えたと感じました。

・学生に向けて一言!

自分の想像力を身につけるのに、本は最も適したツールだと思っています。文章を読み解くことが苦手という人も多いですが、本はアニメや映画と違い、自分でキャラクターや風景を想像します。この「想像」という本好きのキーワードを大切にしながら、自分の視野を広げるためにも、ぜひいろいろな本にチャレンジしてほしいと思います。

(感想)

私の本選びに対する意識が変わるインタビューでした。特に、石川先生が「自分の視野を広げてもらえる」ものを選んでいるとおっしゃった時、私にはない考えで驚くと同時に、改めて考えると確かにそうだとすんなり受け入れられました。そして、今後用途を問わず本を選ぶときには、この考えや視点を意識してみたいと感じました。

(インタビュアー: 経済学部2年生 海野 朱音さん)