マネジメント創造学部3年生 船越 章さんが、全学共通教育センター 高砂 孝緒先生にインタビューを行いました。(KONAN ライブラリ サーティフィケイト)

1 本を読むことは好きですか。

→本を読む目的や時間、場所(通勤の電車時間/一人でいる時間など)

本を読むことは好きです。最近は読む時間をあまり取れていませんが、通勤の電車時間や、たまに家でも本を読みます。基本的に新書を読むことが多いです。

2 書店や図書館はよく利用されますか。

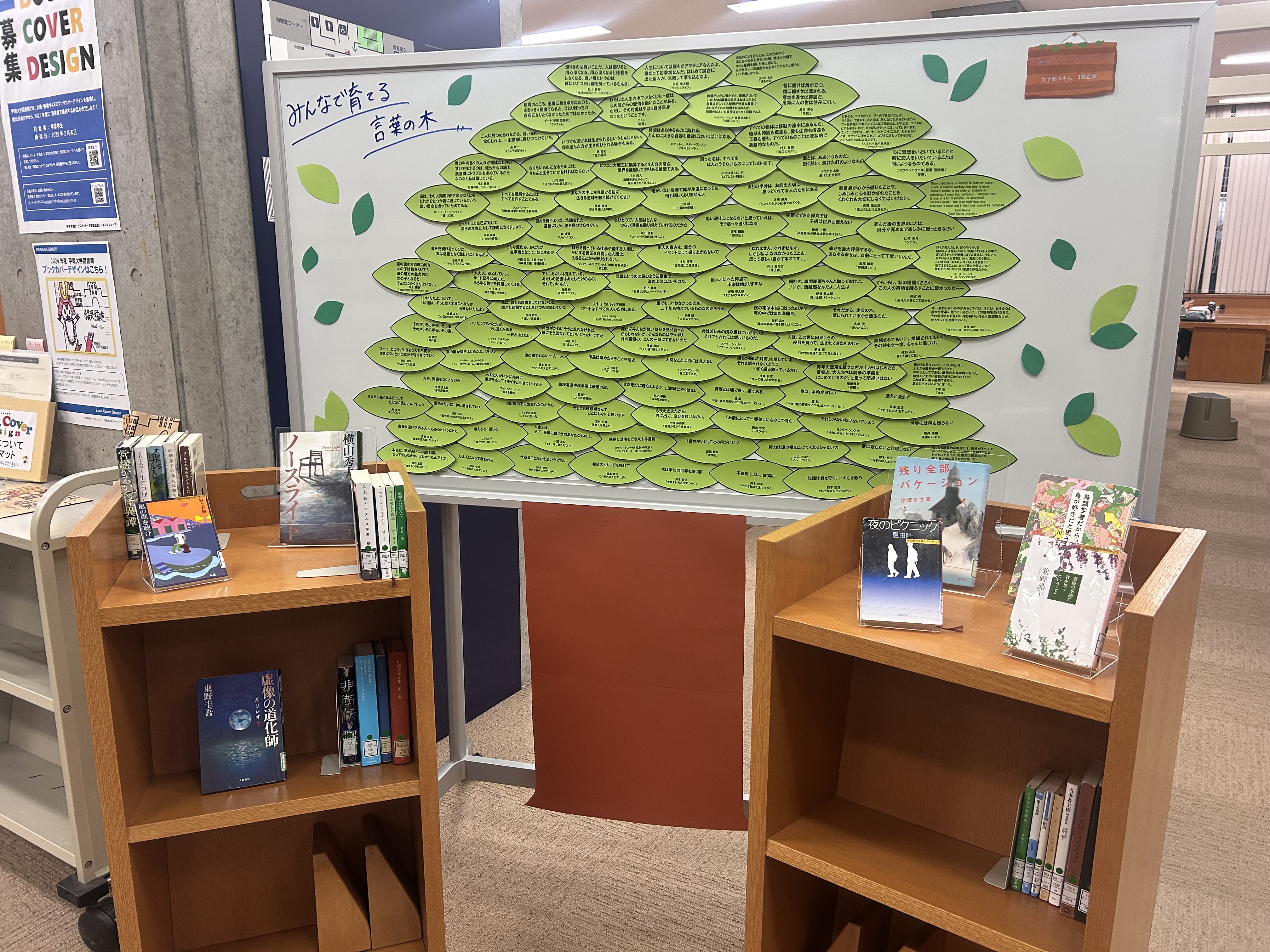

書店や図書館に行くことは以前より減少しましたが、書店に行った際は、新書のコーナーを3周ほど見て回ります。書店は、実際に足を運んで自分の目で見ることで、新しい本に出会うことができるという面白さがあると思います。

3 好きな本やお気に入りの本があれば教えてください。

→学生時代読んでいた本/学生におすすめしたい本/最近読んだ本など

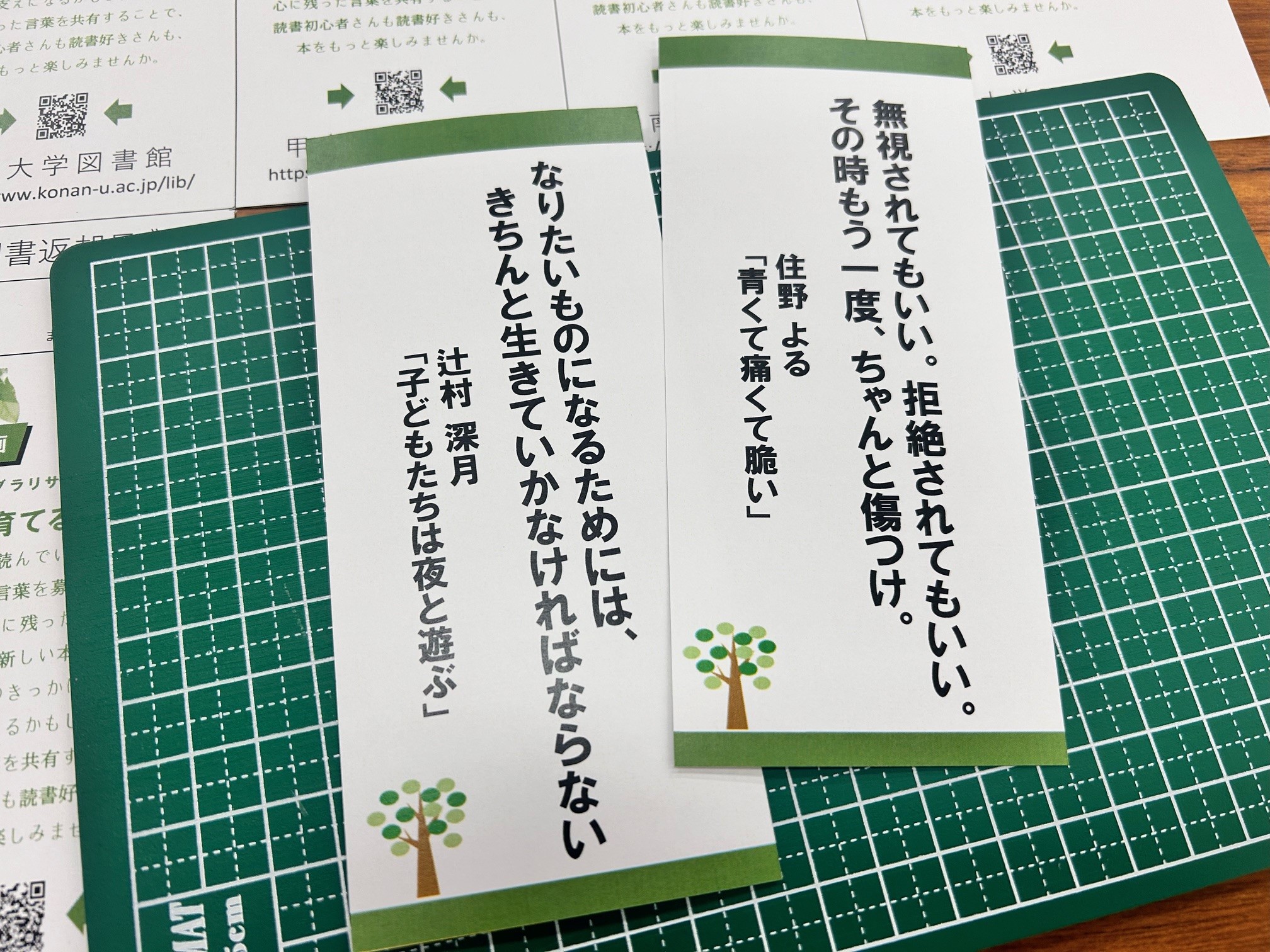

ちゃんと本に触れるようになったのは高校生の時でした。恩田陸さんの『夜のピクニック』、森絵都さんの『カラフル』、星新一さんの超短編小説『ショートショート』など、ジャンルを問わず、友人に薦められた本を読んでいました。また中学2,3年生の時、親戚に薦められた本が村上春樹さんの『海辺のカフカ』です。概念的というか何というか、当時中学生だった私にはあまり理解できませんでした。そのため、十年後の25歳の時、もう一度読んでみましたが、やはり分かりませんでした。次はさらに十年経った35歳の時に三回目の挑戦をするつもりです。

おすすめの本はありません!本は自分で見つけるものです。自分で発掘した方が楽しいですから。

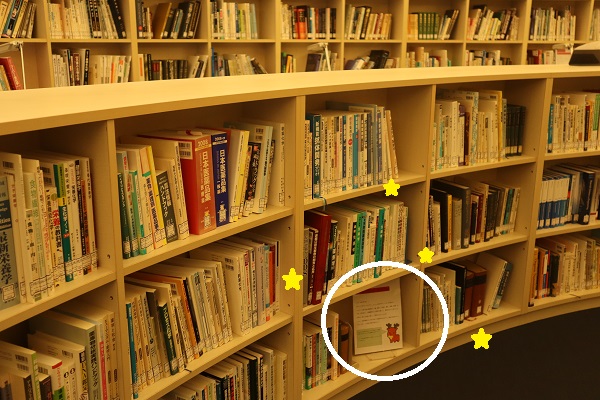

4 研究内容に関する本でおすすめの本・よく参考にする本はありますか。

私の研究分野は「組織の経済学」で、基本的には論文や学術書を読むことが多いです。経済学について理解したいという方には『ひたすら読むエコノミクス』(伊藤秀史、2012)がおすすめです。分かりやすく、誰でも読める内容にまとめられています。

5 読書や本の魅力を教えてください。また、本を読むことは大切だと思いますか。

私は読書をすることは大切だと考えていて、本の世界観に没頭する、誰にも邪魔をされない時間は魅力的だと思います。文字を読み取り、情景を頭でイメージしながら読み進めるというプロセスは、読者という客観的立場でありながら、物語の世界にいるような気持ちになれますし、一人の時間を楽しめます。

【感想】

最近は読書をあまりしていないと話されていましたが、インタビューでは先生の本に対する考え方や思いなどが伝わりました。特に、「おすすめの本はなく、自分で見つけた方が楽しい」というお話が印象に残っています。人それぞれ好みや感想は異なるため、人が考えるおすすめの本ではなく、自分にとって面白いと感じた本こそが自身のお気に入りの本であるということは、とても納得し共感しました。

毎年、新刊として出版される書籍数は約7万冊(総務省統計局「書籍新刊点数と平均価格」より)あるそうですが、そんな中から自分の好きな1冊を見つけられることはとても素敵なことで、楽しいことだと感じました。

(インタビュアー: マネジメント創造学部3年生 船越 章さん)