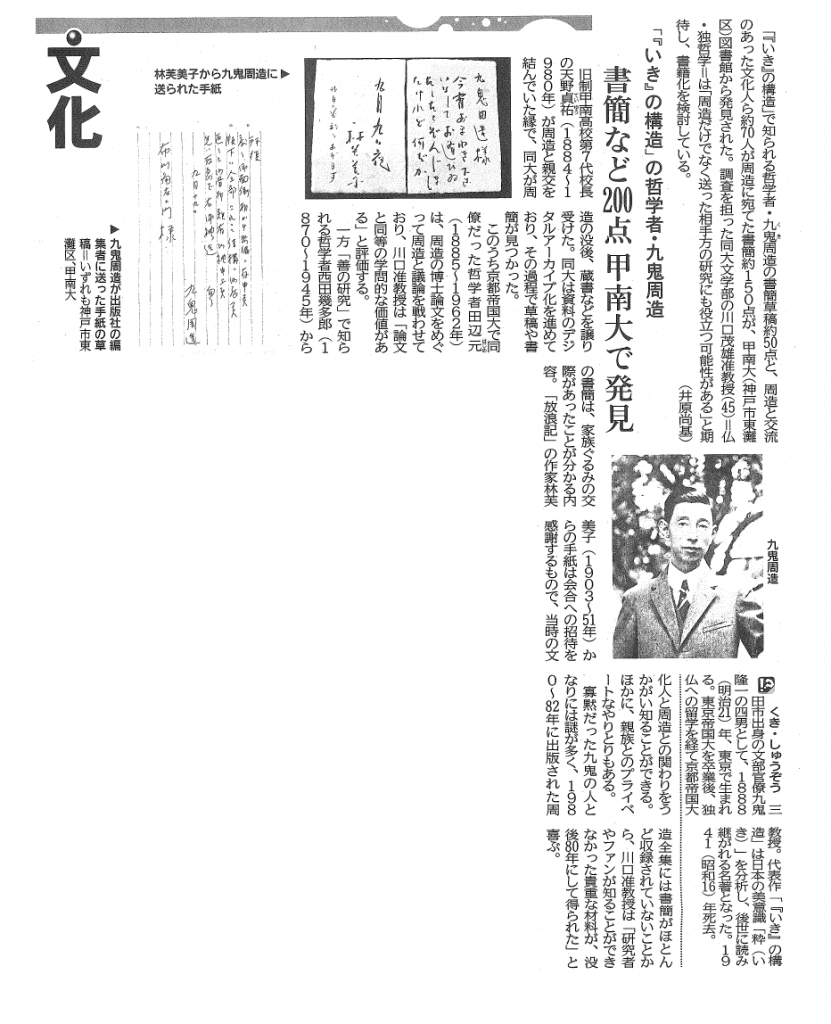

甲南大学図書館には、著書『「いき」の構造』で世界的に知られる哲学者・九鬼周造のコレクションがあります。九鬼周造の旧蔵書のほか、多数の原稿やメモ類、業務書類、写真、新聞の切り抜きなどが保存されていますが、その中にこのたび新たな未公開資料が発見され、その内容を取り上げた記事が朝日新聞の2021年11月13日夕刊https://digital.asahi.com/articles/ASPCF36FFPC1PIHB02F.html?_requesturl=articles%2FASPCF36FFPC1PIHB02F.html&pn=3に掲載されました。

図書館では九鬼文庫の主要資料を公開するためにデジタル化作業を進めていましたが、その過程で調査を依頼した神戸市外国語大学 名誉教授の小浜善信先生と文学部の川口茂雄先生により、多数の未公開書簡が含まれていることが明らかになりました。

九鬼宛ての書簡には西田幾多郎、田辺元、カール・レーヴィットら同時代の哲学者からのものだけでなく、文学者・林芙美子や山口誓子、画家・児島喜久雄、出版人・岩波茂雄など著名な文化人からのものも含まれています。とりわけ、田辺とレーヴィットからの書簡は、これまで実物の所在が不明とされていた極めて貴重な資料であるとのことです。

朝日新聞の13日付の記事には、「比較的著作が少ない九鬼だが、書簡で言葉遣いや考え方に触れることで、九鬼の哲学への理解が深まるかもしれない」という川口先生のコメントが紹介されています。

川口先生の研究グループは今後さらに調査を進め、プライバシーの観点など慎重に考慮しつつ、段階的な公開や出版を検討していく予定です。

左・川口茂雄先生(文学部) 右・小浜善信先生(神戸市外国語大学名誉教授)

<追記>

神戸新聞にも掲載されました。

2021年11月23日付神戸新聞朝刊(転載許諾済)