図書館報『藤棚ONLINE』

新図書館長・平野恭平先生(経営学部)ご挨拶

この4月より図書館長を拝命しました経営学部の平野恭平です。

新入生のみなさん,大学生活にもう慣れましたか?

在学生のみなさん,履修計画は大丈夫ですか?課外活動や就職活動もしっかりやっていますか?

新年度が始まり,みなさんが少しでもよいスタートを切れていると嬉しいです。

私の専門は日本経済史・経営史になります。昔のことを調べるために,図書館を利用することが多いように思います。学生として教員として,大学で生活してきた中で,図書館には色々な思い出があります。学生時代の話しになりますが,書庫で古い統計データを調べていた時,閉館少し前に電気をすべて消されてしまい,携帯電話(この時はまだガラケーです)の明かりを片手に,暗闇の書庫を恐る恐る出口まで行ったことを覚えています。また,初冬のある日,本を借りに行った際,書庫で偶々指導教員と出会い,底冷えする寒い書庫にもかかわらず,数時間にもわたって立ち話をしたことも懐かしい思い出です(図書館ではお静かに!)。

特に思い出深いものとしては,知り合いの先生の情報を頼りに,図書館の蔵書の中に,今から約80年前の学生たちが残した書き込みや落書きをみつけたことです。今も昔も図書館の本に書き込みや落書きをすることはタブーですが,当時の学生たちの感情が発露された書き込みや落書きには,私を惹き付ける魔力があったようで,夢中になって探し,読み,その意味を考えました。そのうちに研究対象として取り上げることができないかと考えるようになりましたが,これまでそのようなものを取り上げたことのなかった私には,書き込みや落書きをどのように処理してよいのか,どのように分析すればよいのか,まったくの手探りでした。

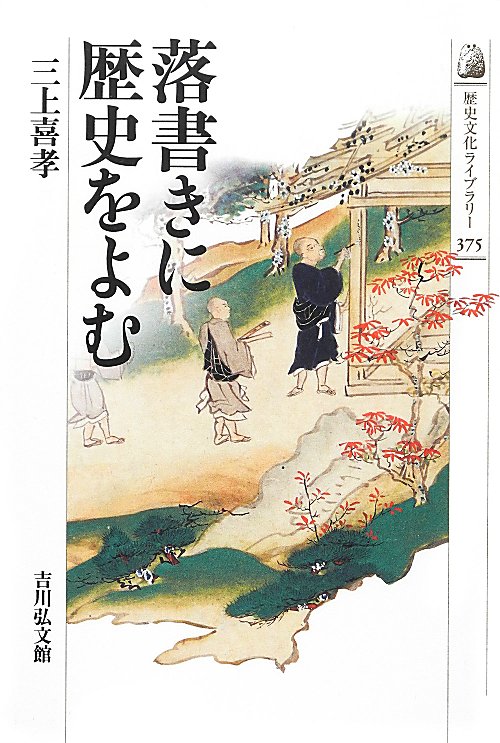

その時に,私にヒントをくれたのが図書館でした。とにかく落書きなどに関係する本はないかと検索し,色々な本を読み,今回ご紹介する2冊の本に辿り着きました。1冊は三上喜孝著『落書きに歴史をよむ』(吉川弘文館,2014年)で,もう1冊は本村凌二著『ポンペイ・グラフィティ 落書きに刻むローマ人の素顔』(中央公論社,1996年)です。この2冊は,中近世と古代,日本とイタリア,まったく違う時代と地域を扱った本ですが,共通しているのは,落書きから当時の人々の生活や心情を読み取ろうとする視点です。

時代と地域の異なる人々の落書きとその考察を読みながら,落書きも史料になるのか,こういった読み方や分析もできるのかと考えさせられました。前者の本には,「落書きは,人間の意識の最も深い部分をさらけ出すのである。文書や記録では,絶対にうかがい知ることのできない世界が,落書きにはあるのだ。これを読み解くことで,私たちは過去に生きた人々の,意識の深い部分にまで,思いを致すことができる」(229頁)とあり,後者の本では,「落書きというものの面白さは,上層民のみならず下層民の実態にふれることができるところにある。むしろ,底辺にいる民衆のあけすけな声こそがそこから聞こえてくる」(219頁)とありました。自分の専門分野とは異なる本でしたが,どうすればよいのか悩んでいる,迷っている私には,十分な手掛かりとなるものであり,研究を後押ししてくれるようにも感じました。どちらも甲南大学図書館に所蔵されていますので,興味があれば気楽な気持ちで読んでみてください。昔の人々の生活や考えや心情などが落書きから伝わってきますし,意外と今も昔もヒトとは同じものなのかと思ってしまいます。

現代社会では,情報はインターネットで容易に手に入ります。本や論文もどんどん電子化されて,スマホやタブレットやPCで読めるようになっています。便利なことはよいのですが,たまに図書館や本屋さんでお目当て以外の本にも手を伸ばしてみて,意外な本と出合うのも楽しいものです。みなさんもぜひ図書館に足を運び,色々な本に出会い,知識や感性を豊かにしてもらいたいと思います。図書館が快適な知の空間であり続けれるように取り組んでいきたいと思います。

参考情報として,ポンペイの落書きについては,2022年に本村凌二著『古代ポンペイの日常生活 「落書き」でよみがえるローマ人』(祥伝社)も刊行されています。

【図書館事務室より】

藤棚ONLINE2025年度第1号は、今年度新たに図書館長に就任されました経営学部教授・平野恭平先生よりご挨拶いただきました。図書館の本への落書きや付箋貼付は先生の仰る通りタブー(ダメ絶対!)ですが、著名人が自著にメモ書きを残した本などは、昨年本学デジタルアーカイブで公開した九鬼周造手拓本のように重要な研究資料となったりします。紹介いただいた本はどれも図書館で借りることができますので、ぜひ図書館にお寄りの際は借りて読んでみてください!

図書館では、HPだけでなくX(Twitter)やこのブログでも情報発信していますので、定期的にチェックしてみてくださいね。学生の皆さんのご利用をお待ちしています。