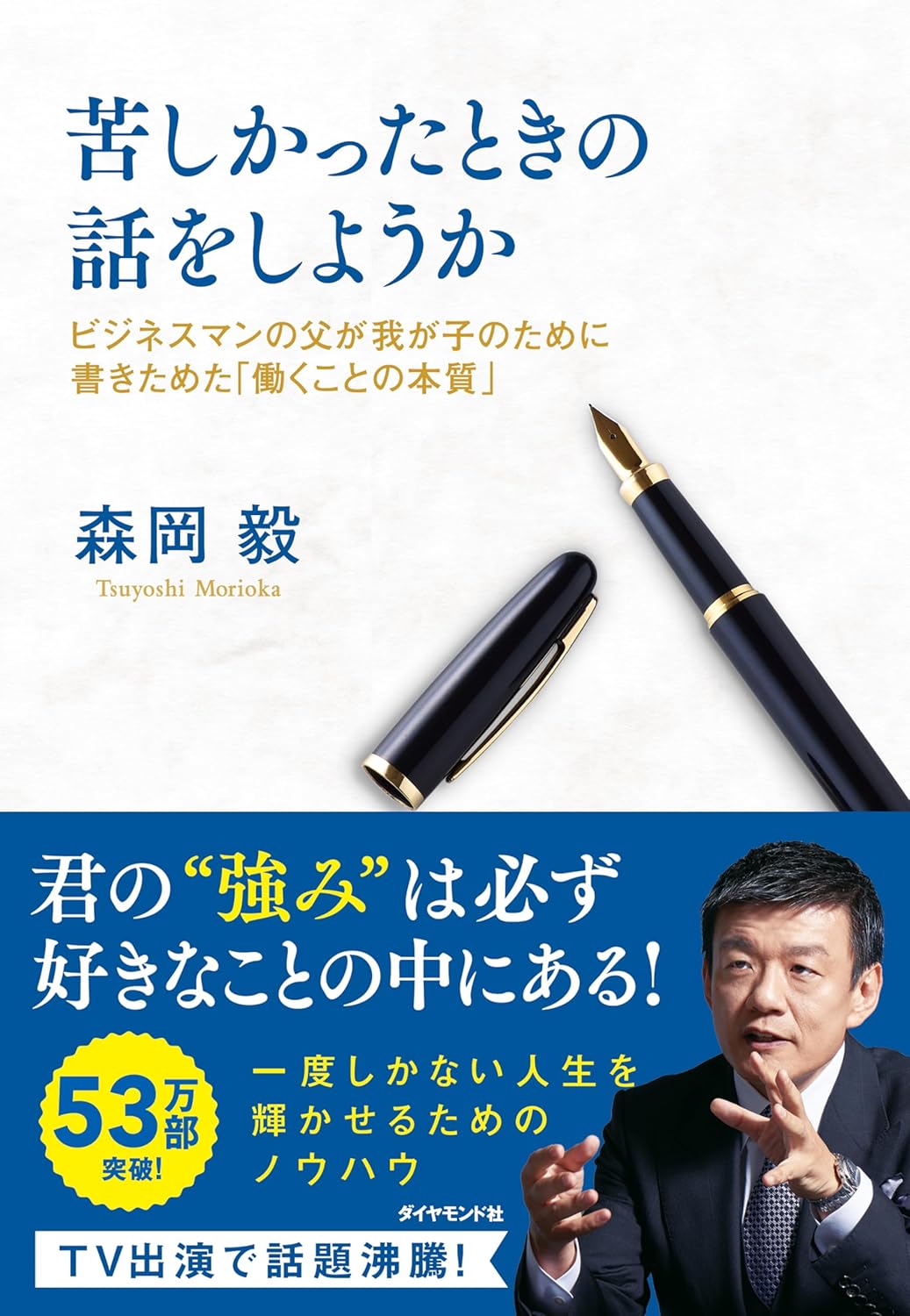

知能情報学部 3年生 Mさんからのおすすめ本です。(KONAN ライブラリ サーティフィケイト)

書名 : 苦しかったときの話をしようか : ビジネスマンの父が我が子のために書きためた「働くことの本質」

著者 : 森岡毅

出版社:ダイヤモンド社

出版年:2019年

将来について考える時間は、年齢を重ねるほど増えていく。進路、就職、仕事、そして「自分は何者なのか」という問い。答えがすぐに見つかる人は少なく、多くの人は不安や焦りを抱えながら日々を過ごしている。そんな中で、「苦しかった時の話をしようか」は、努力や成功の裏側にある“迷い”や“挫折”に真正面から光を当ててくれる一冊だ。

著者の森岡毅氏は、USJをV字回復させたマーケターとして知られる人物である。本書は、華々しい成功談を語る本ではない。むしろ、森岡氏自身が若い頃に経験した「自分には何もない」と感じた苦しい時期や、進む道が見えずにもがいた体験が率直な言葉で綴られている。その語り口は非常に人間味があり、読者は自然と自分の人生と重ね合わせながら読み進めることになる。

本書の最大の読みどころは、「強みは最初から見えているものではない」というメッセージだ。森岡氏は、自分の才能や適性は、悩み、試行錯誤し、逃げずに積み重ねた経験の先に見えてくるものだと語る。特に印象的なのは、「苦しい時期こそが、後になって人生の軸になる」という考え方である。苦しさを無駄にせず、意味あるものへと変えていく姿勢は、今まさに不安を抱える若者にとって大きな支えになる。

また、本書は単なる精神論に終わらない点も魅力だ。努力の方向性、環境の選び方、仕事との向き合い方など、実践的な視点が随所に盛り込まれている。だからこそ、「頑張れ」という抽象的な励ましではなく、「どう生きるか」を具体的に考えるヒントを与えてくれる。

将来に迷っている人、今が苦しいと感じている人にこそ読んでほしい一冊だ。この本は、苦しみの中にいる自分を否定するのではなく、「その時間には意味がある」と静かに背中を押してくれる。読み終えたとき、きっと自分の過去や現在を少しだけ肯定できるようになるだろう。