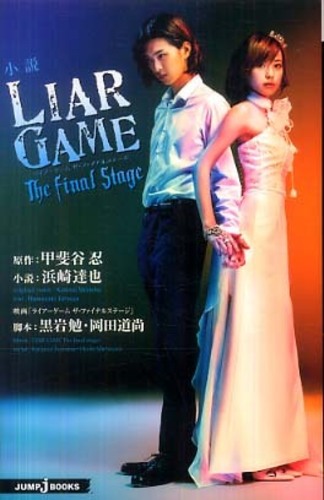

書名:小説LIAR GAME The Final Stage

著者:甲斐谷忍原作; 浜崎達也小説

出版社:集英社

出版年:2009年

法学部1年 長谷柊磨さん(「基礎演習(濱谷)」リサーチペーパーより)

(1)登場人物

・神崎直 神崎直は、友人からも「バカ正直のナオ」とあだ名されるほど人を信じやすい性格である。直は人を騙すくらいなら、人を信じて騙されてもいいと思っている究極のお人好しでもある。

・秋山深一 秋山深一は天才詐欺師で異様に頭が回り、観察力もある。また、秋山は詐欺師であるので疑い深い人間である。なので、人を簡単に信じる人間ではない。しかし、秋山は直とライアーゲームで勝ち進んでいき、少しずつ直の正直さを評価していき、最終的に直を信じることとなった。

・仙道アラタ

・福永ユウジ

・西田二郎

・坂巻マイ

・江藤光一

・武田ユキナ

・百瀬ノリカ

・久慈サトシ

・五十嵐衛

・ヨコヤノリヒコ

(2)ルール説明

このゲームでは金・銀・の3つのリンゴを使い、どれか1つ選び投票箱にいれるというのが主なルール。投票箱は投票室の中にあり必ず1人はいらなくてはならない。投票室の中にあるレバーを引くとリンゴが出てくるので暖炉で暖めた焼印をリンゴについているネームプレートにつける。投票は13回繰り返され投票時間は1時間。制限時間内に投票室に入らなければペナルティとして1億円引かれる。どのリンゴを選んでもよいが少数派は1億円引かれ、多数派は1億円加算される。全員が同じリンゴを投票すれば全員1億円引かれる。ただし、赤リンゴを全員が揃えれば全員1億円獲得できる。赤リンゴが揃わなければ赤を入れた者にマイナス1億円、金・銀に入れた者はプラス1億円となる。負債が5億円を超えれば脱落者となる。また、赤を入れた者が1人の場合、その者に特別ペナルティマイナス10億円となる。

(3)あらすじ

この作品は神崎直の家にファイナルステージの招待状が届くところから始まる。神崎直はセミファイナルで棄権したのだが、ファイナルステージでは秋山が出場し、かつ人を信じることがカギとなると言われる。それを聞いた直は出場することを決意する。直は秋山を放っておけず「エデンの園ゲーム」に加わる。11人のプレイヤーが集まったことでゲームディーラーから受け、50億円を賭けた騙し合いのゲームが始まる。

当然のように直は赤を揃えることをプレイヤーたちに説得し皆賛成するが、結果はほとんど金・銀であった。その後直はチームを組むが、すでに坂巻もチームが多数派となっており少数派の直チームは勝ち目がないように見えた。しかし、秋山は少数派でも勝てる言い、坂巻チームに「俺には投票が見えている」と動揺させる。その後坂巻チームから裏切り者が現れ、1度チーム戦の戦いは終わる。

また赤を揃えようとするも裏切り者が2人現れ、秋山は直から借りたリップクリームを使って裏切り者を暴く。裏切り者の1人が西田ということが分かったが、もう1人が分からないのでその1人を「X」とした。

赤リンゴを揃えるため、直が皆の焼印を集め代表して投票するが結果は金1・赤10であった。直も他のプレイヤーも混乱する中、秋山は謎を解く。投票室に前もって隠しておいた金リンゴを直が投票する前に投票するというものだった。1人が一気に投票しても仕方ないことを知り、それぞれ投票する形に戻る。

赤リンゴを投票したと宣言した武田都ともに直は赤リンゴを投票するが、投票後騙されていたことを知り10億円の負債を抱え脱落となる直を、秋山がかばいゲームから退く。最後に直の耳元に囁き会場を退出した。

秋山はある部屋に案内されヨコヤという人物に会う。ヨコヤは秋山の負債を負担する代わりに賞金の50億円をもらうというものだった。秋山は要求をのみゲームに復活する。

武田は皆の前で自分が「X」であると主張したが、秋山から助言されていた武田が「X」でないことを証明し、所持金の多かった武田は「X」に嵌められマイナス10億円となってしまう。だが直が武田に寄り添いお互い信頼し合うようになる。

秋山は投票室に入り金リンゴを全て燃やし、選択しを銀・赤のみにした。赤を揃えるよう土下座までして皆を説得するが赤は揃わず、秋山が裏切り行為を働き、直は皆を説得しようと必死になる。しかし、これは秋山の作戦であり、金リンゴを燃やしたふりをして直の鞄に隠し「X」以外のプレイヤーに金リンゴを配り金を投票してもらった。秋山は「X」が誰なのかわかっていたのでそのプレイヤーには金リンゴを配らず、「X」は銀リンゴを投票し、「X」は1億円引かれた。そして「X」は仙道であるということが明るみになった。

仙道は焦り出し、金リンゴがもうないこと知った瞬間投票室に飛び込み銀リンゴを手に取り投票した。他のプレイヤーは銀リンゴを入れるしかなくなったと思われたが、結果は銀10・赤1という結果だった。仙道が赤リンゴを投票したことになっていた。これも秋山の作戦で、赤リンゴは燃やすと樹脂が溶け銀リンゴで作られていた。その偽銀リンゴを秋山は銀リンゴのレーンに紛れさせ、仙道は自発的にそれを投票した。さらに、投票は色で識別されておらずリンゴの中にICチップが埋め込まれていた。結果的に仙道は秋山に騙されており2億円の負債を抱えた。

ラストは全員で赤を揃えるという意見が固まる中、直は仙道に銀リンゴを投票して負債を帳消しするように勧める。そうすると直が負債を抱えるが直はそれでもいいと言った。だが仙道はそこで直を信頼し赤を投票した。全員が信じあったことで赤が揃ったのっである。

最終的に秋山が勝者となり、賞金はヨコヤに渡しゲームは終了した。

(4)作者について

甲斐谷忍さんは鹿児島県出身で鹿児島大学工学部を卒業。卒業後はサラリーマンに就職し、富山県高岡市に配属されていた時にヤングマガジン月例賞に投稿し、初投稿作が佳作受賞をした。そして、1994年に「週刊少年ジャンプ」で開始した「翠山ポリスギャング」で連載デビューをした。甲斐谷さんは大の競馬好きで、ライアーゲームの登場人物の名前は、実在の競馬関係者に由来するものがおおくいる。また「LIAR GAME」を作成する際に、甲斐谷さんは大学で電子工学を専門としており、大学時代はパソコンゲームのプログラム作りにはまっていたため、「LIAR GAME」のゲームを作るのが得意であった。また、甲斐谷さんは集中連載をあまりしない漫画家であったが、読者からたくさんの好評を受け集中連載をすることとなった。

(5)感想

秋山の策略の巧妙さにおいてはかなり関心した。1つ1つ策略が明かされる毎に過去の小さな行動が最終的に結果に結びつくところは非常に面白味を感じた。仮にどういうことか分からなくなっても後から過去の場面の回想シーンが分かりやすく説明されているので、過程と結果が結びつきやすいのでとても読みやすいと感じた。次に、嘘まみれのゲームで正直者の直が秋山と共に必死でゲームを展開していくところは、すごくカッコイイと感じた。自分が騙されていく中で徐々に成長していき、今度は直が相手プレイヤーを騙すというのは読んでいてなんだか心地が良く、最後には全員を信じるという結果に私は直の魅力にかなりひかれていった。

キャラクターの個性も様々なのでプレイヤーを騙してあざむす場面や悔しがって怒り狂う場面も人間の本性が表れており、これらの点も重要な見どころであると思った。

最後に、嘘をつき相手の心理を揺さぶりのし上がっていく点がこの作品の醍醐味となっている。私はこの作品で新たな発見をたくさん得た。どう相手を騙し、どう勝ち進んでいくのかを自分で考えてみながらこの作品を読むと、より一層面白味が増すと私は思う。また、自分が考え本の内容と照らし合わせることで「そういう発想もあるのか」などを感じ取ることができ、柔軟な思考力や物事を様々な視点から捉えるという日常生活において重要な能力も得ることができるのではないかと私は感じた。