知能情報学部 4年生 祝 陽大さんからのおすすめ本です。

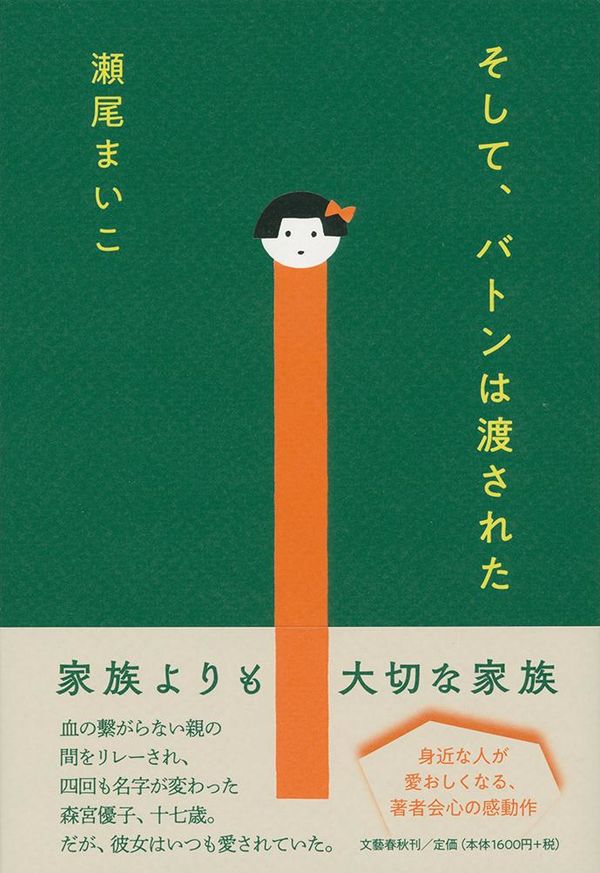

書名 : そして、バトンは渡された

著者 : 瀬尾 まいこ著

出版社:文藝春秋

出版年:2018年

この『そしてバトンは渡された』という作品は、実写化もされており本を読んだことのない私でも内容がとてもわかりやすく伝わってきました。親の死や再婚や離婚で4度も名前が変わった主人公の森宮優子が主人公となっており、親と関わりながらどう成長していくのかを描いた物語です。物語は、優子の小さい頃から、大人になり結婚するまでが描かれています。親が頻繁に変わったり死亡してしまたりする子どもとだけ聞くと、辛い境遇で育ちの悪い方向に行ってしまうのかなという先入観を持ってしまっていましたが、この物語の登場人物はみな愛で溢れていて人の優しさにちゃんと感謝できる女性に成長していきます。そのためこの作品はどこかユーモアもあり明るくて温かい気持ちで次々読み進めることができました。親と子の在り方、家族とは何か、血の繋がり以上に愛情や一緒にいた時間の大切さを感じ、家族を大切にしたいと改めて思わせてくれる作品です。

特に最後の親である、森宮との関係には温かい気持ちなりました。森宮が優子のことをとても愛しているのかが会話の中からも伝わってくるが、友人との関係にも悩みが生じだす年頃の優子自身も森宮との関係を大事にしているからこそ、踏み出せない葛藤状態にも複雑な気持ちになりました。優子の「親が違う=不幸」の像を不快に感じるのは愛がしっかり届いていたからだと感じました。私はこれまで、家族は家族だからこそ、どこか離れられないと考えていましたが、大切なのは肩書ではなく、愛情が存在しているかどうかなのだと改めて気付かされました。

最後にこの作品を読み今はもう忘れてしまっている当たり前だったあの頃の大切さ、温かさを思い出させてくれるとても素晴らしい作品だと感じました。この本を読んだ後は母親のなんてことのない料理がどこの料亭にも負けない料理になっていて素直に普段伝えられないありがとうが伝えられる様になっていました。