文学部 3年生 畑田 亜美さんからのおすすめ本です。(KONAN ライブラリ サーティフィケイト)

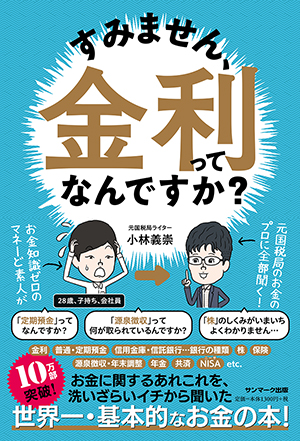

書名 : すみません、金利ってなんですか?

著者 : 小林 義祟

出版社:サンマーク出版

出版年:2020年

経済の基本事項は高校の現代社会等で習ってきました。しかし、実際に日常生活で使う金利や預金などが何かというとよくわからないということは多いです。私は大学生になるまで自分で銀行に行くこと、さらにはATMを利用することは殆どありませんでした。そのため、初めて使うときは戸惑いました。また、アルバイトを始めてから年末に貰った年末調整の表もよくわかりませんでした。正直なところ、経済はややこしいので好きではないです。しかし、知らないままで良いかと言われると不安に思います。この本は税を中心に基礎事項を丁寧に教えてくれます。

特に印象に残ったのは預金と年金です。将来のことを考えると預金をしておいた方が良いとは思いますが、どうするべきかよくわかりません。よくわからないままとりあえず貯金しています。この本を読めばお金の貯め方や運用の仕方がよくわかります。様々な預金形式や組織、投資などがあり、どれを選ぶかは自由です。それぞれのメリットとデメリットを知り、正しく選ぶことのできるようになると感じました。

次に年金に関しては、将来もらえなくなるのではないかなどと言われているため、現役世代からすれば不安要素です。その回答を得られるだけでも良かったと思えます。そして、学生時代の免除制度や払い損ねてしまった場合の起源やどうなるのかについても言及されています。これに関しては、払い始めたところの学生は知っておくべきことだと感じます。私は詳しいことを全然知らなかったので、学ぶことができて本当に良かったと思いました。

以上のことから、本書は社会人になるまでに読んでおきたい1冊だと感じました。学生のうちはまだしも、社会人になれば周りは当たり前の様に知っていて尋ねにくくなってしまうと思います。この本の企画、編集を担当された梅田直希さんのように何も知らず聞く機会を逃したまま社会人になる人は非常に多いでしょう。だからこそ多くの学生に読んでもらいたい本です。