日本語日本文学科4年生、中西聖也さんの書評が週刊読書人に掲載されました。中西さんはKONAN ライブラリ サーティフィケイトにエントリーしており、その縁もあって読書人に掲載されることになりました。

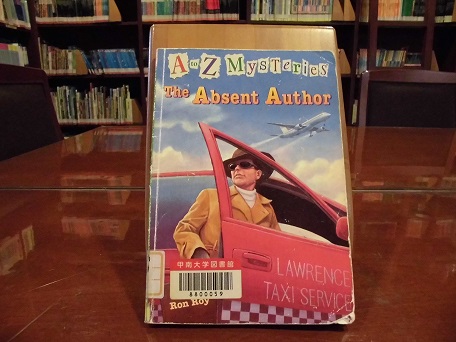

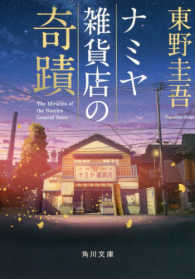

以下の本の書評が掲載されており、週刊読書人ウェブの方でも自由に閲覧できますので、ぜひ一度読んでみてください。(KONAN ライブラリ サーティフィケイト)

『週刊読書人』に掲載された中西さんの書評は、こちらをご確認ください。

『週刊読書人』とは、書評専門の週刊新聞です。

Web版>http://dokushojin.com/

「作り手と読み手をつなぐ!」をスローガンに、国内で日々出版される数多くの本を各分野の専門家が選りすぐり、おすすめできる本の書評が掲載されています。

今年度から、『週刊読書人』の紙面上で「書評キャンパス」という企画が始まりました。読書に取り組む様々な大学の学生が、専門紙編集者の指導の下で書評記事を書く、という企画です。

本学からは、KONANライブラリ サーティフィケイトに参加し、これまでに2級を取得されていた中西さんを推薦させていただきました。

中西さんとKONANライブラリサーティフィケイトについては、2017年6月20日付朝日新聞でも紹介されました。こちらをご覧ください。

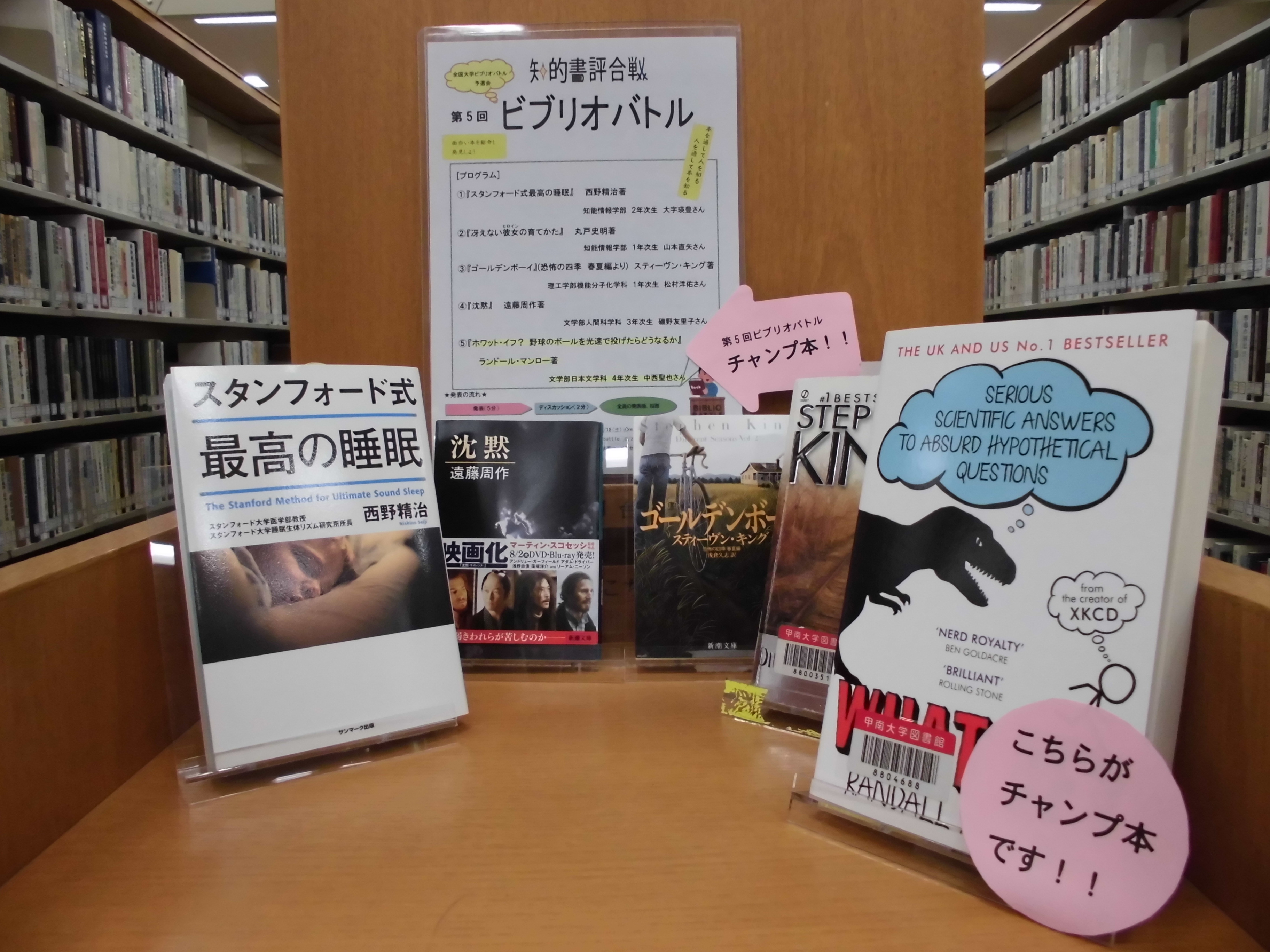

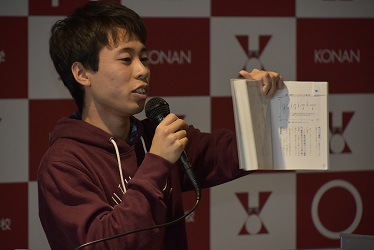

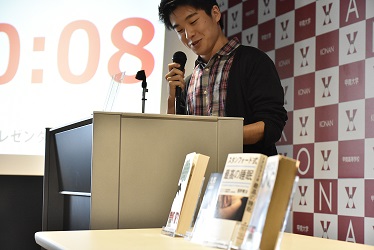

ビブリオバトルは、発表者が5分間でそれぞれのおすすめ本の紹介を行い、観覧者が一番読みたくなった本に投票してチャンプ本を決定します。

ビブリオバトルは、発表者が5分間でそれぞれのおすすめ本の紹介を行い、観覧者が一番読みたくなった本に投票してチャンプ本を決定します。 投票の結果、チャンプ本は中西聖也さんの発表本に決定しました。

投票の結果、チャンプ本は中西聖也さんの発表本に決定しました。 また、発表された本は10月末まで図書館1階カウンター前に展示しています。(貸出できます)

また、発表された本は10月末まで図書館1階カウンター前に展示しています。(貸出できます)