2月15日と16日、3月15日に、ライブラリサーティフィケイト参加者の学生4名と貴重書の整理作業を行いました。

図書館の4階には貴重書が置かれているのをご存知ですか?

その名の通り非常に価値の高い図書のため、鍵付きの棚に置かれており、普段は見ることが出来ないようになっています。これを図書館用語では『閉架』と言います。みなさんが普段図書館で借りるようないつでも閲覧できる状態にあるものは『開架』と言います。

甲南大学図書館には非常にたくさんの貴重書がありますが、後世に残していくために保存状態には気をつけなければいけませんし、置く場所も限られていますので整理作業をしていく必要があるのです。

そこで今年は洋書の貴重書整理をライブラリサーティフィケイトの参加者のみなさんと一緒に作業することになりました!もちろんスタッフも総出で作業しました!

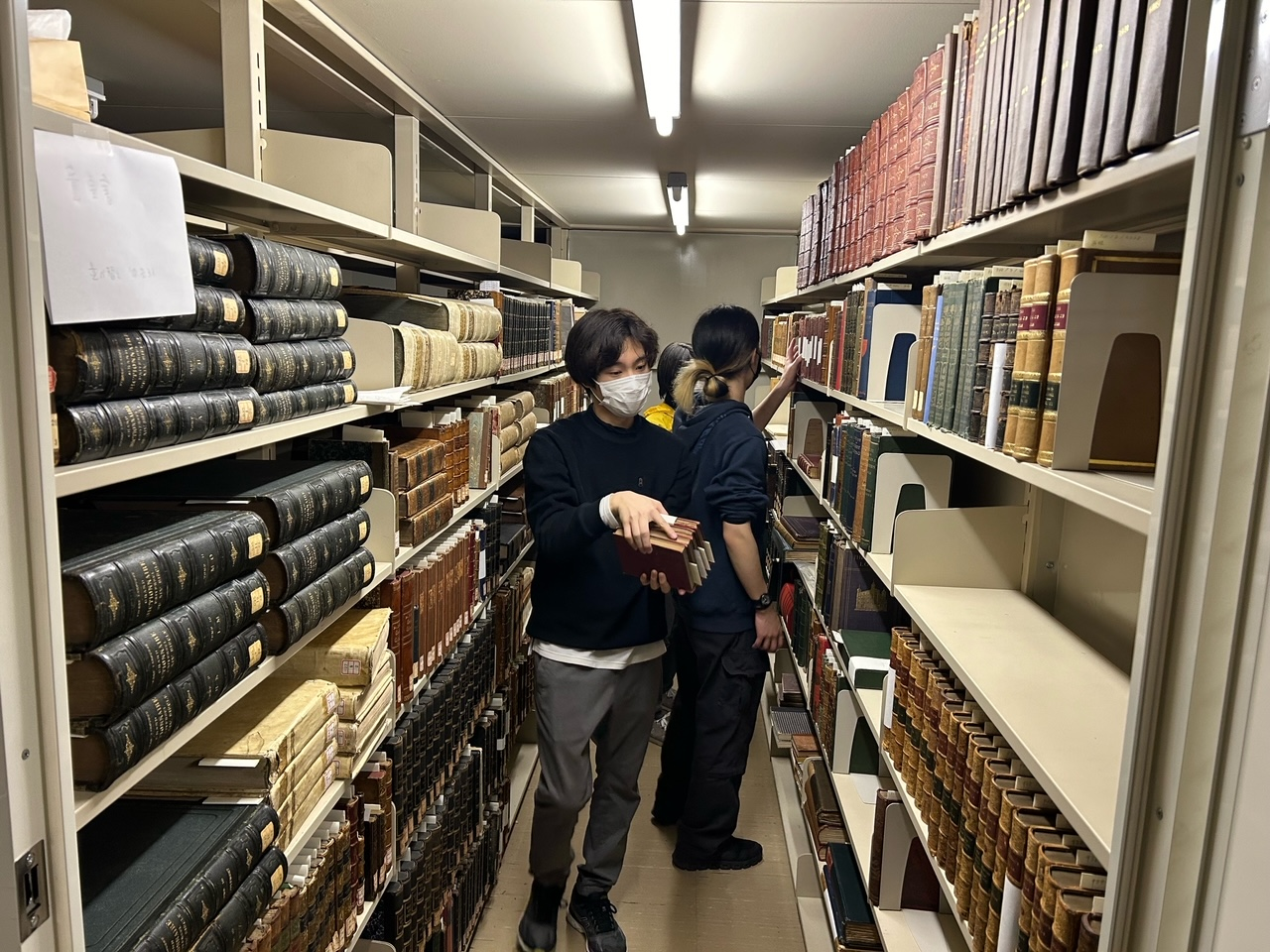

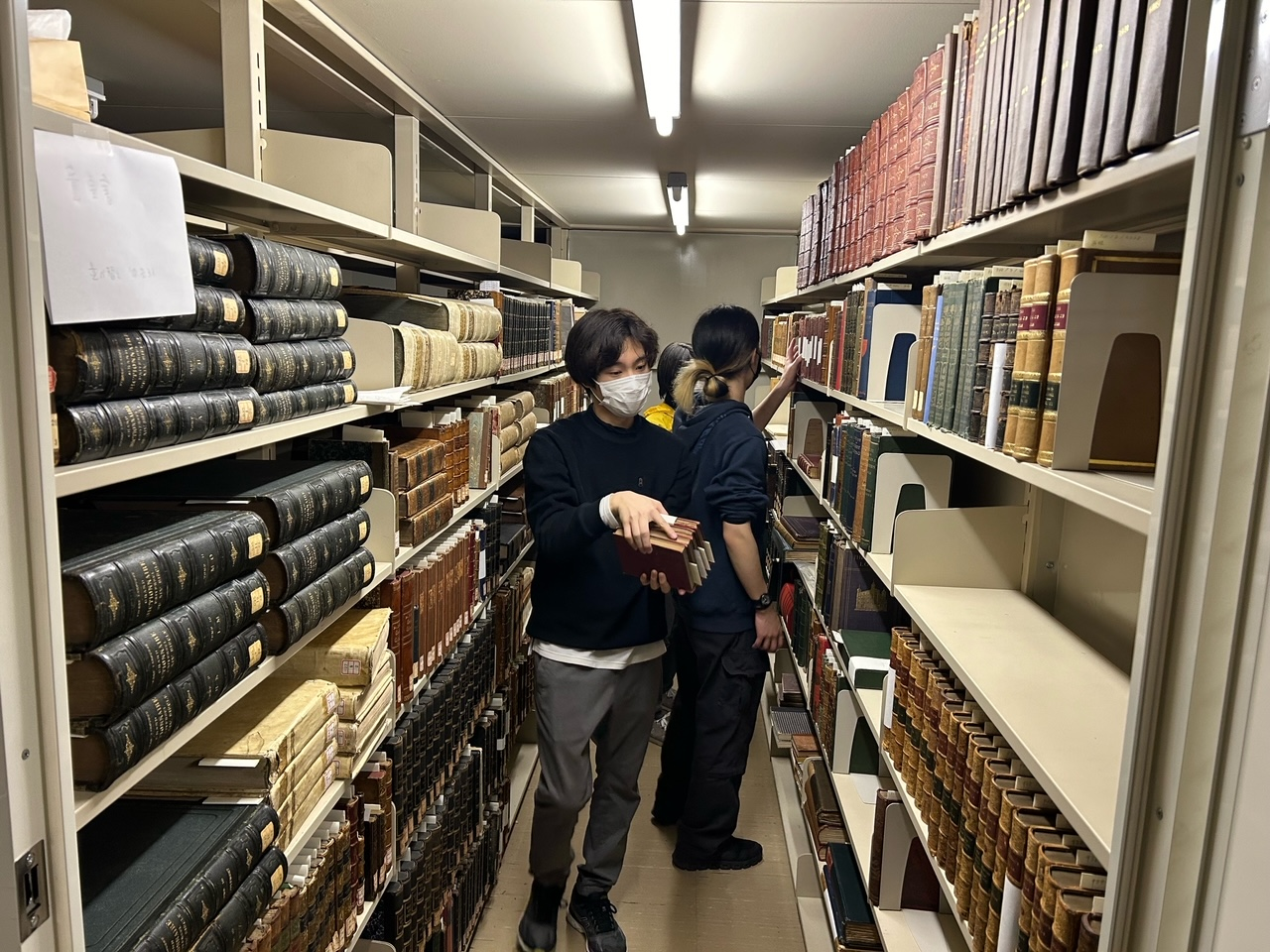

貴重書は非常に古いため、どうしても劣化します。洋書は本の装丁が非常にきれいであることが魅力なのですが、革は劣化してしまうと手が茶色くなってしまったりします。

また、本にホコリが溜まっていたり、貴重書は普段触らないので本棚にもホコリが・・・

貴重書の整理作業をするときは汚れてもいい服装で、くしゃみが止まらなくなるのでマスクは必須です。個人的には手袋がつけたほうが手も汚れないし、劣化して崩れてしまう図書を破壊せずに済むような気がしました。

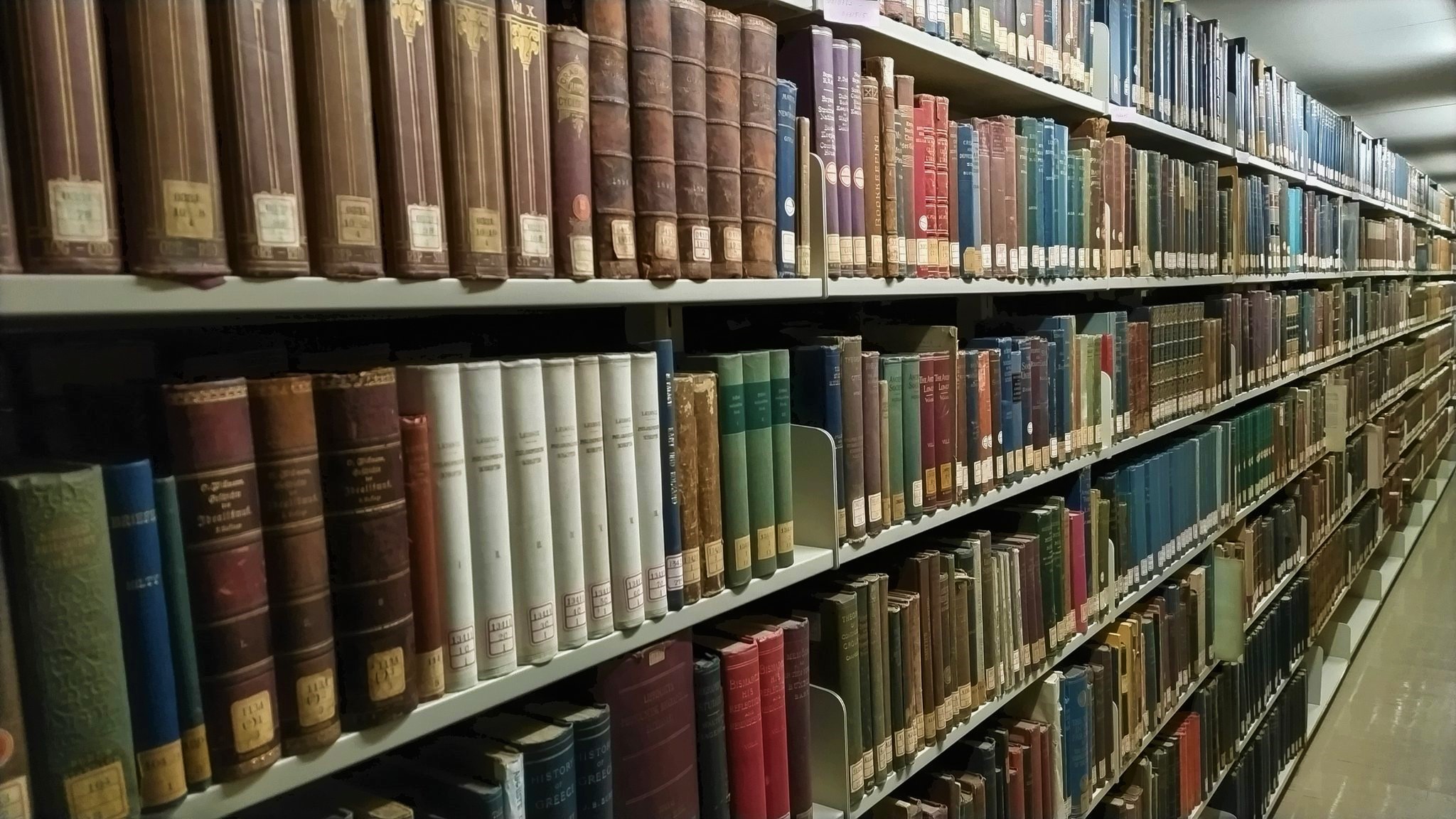

洋書の貴重書は、写真から装丁が豪華なのが伝わりますでしょうか。参加者のみなさんからも感嘆されている様子が伝わってきました。ちなみに私たちは『ハリー・ポッターに出てきそうな本』と言ったりしています。

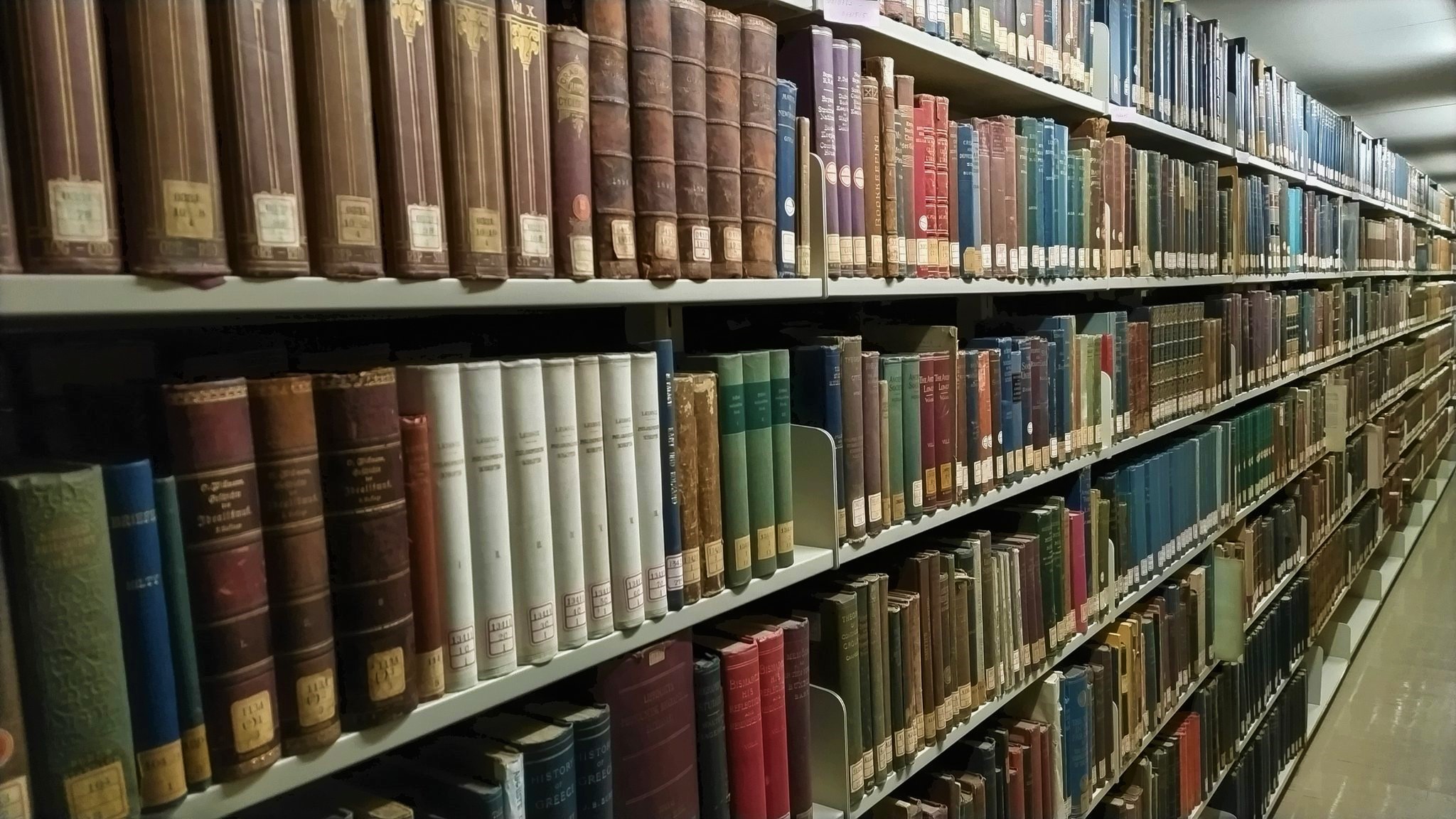

貴重書はこんな感じで並んでいます。

本が崩れないように、慎重に持ち運びます。本棚は都度拭いていきます。

崩れてしまった本は薄葉紙(うすようし)で巻いて保管します。少し触るだけで本の背がポロポロと剥がれてしまうのです。

歴史の積み重ねを感じることができますね。

学生のみなさんにもお手伝いいただいた甲斐もあり、無事に整理できました・・・!

とても綺麗に並べることができました。圧がすごいです。

しかしまだまだ貴重書の整理は終わりません。

お引越しをしてきた貴重書があるので、それも少しずつ整理しています。

貴重書には『〇〇文庫』として名前を付け、その分類ごとに整理して保管をしています。

新しく貴重書をご寄贈いただいたりすると、新しい分類が増えていきます。

今回は新しく増えた貴重書の整理をするために、細かい作業をお願いしました。

中性紙に分類名のはんこを押していきます。

貴重書に中性紙を挟んでいるものがあり、その中性紙には請求記号などの図書の情報が書かれています。挟む本を間違えたらとんでもないことになってしまいます。

また、本には絶対インクが付かないようにしなければいけませんし、いかに丁寧に作業するかの根気強さと集中力が必要です。

とても丁寧に作業していただいたおかげで、随分作業が進みました!

参加者のみなさんからは、普段見れないものを見れて楽しかった、貴重な機会に参加できてよかったです、とのうれしい感想をいただきました。みなさん熱心に作業してくれて本当に助かりました・・・!

ご参加いただきありがとうございました✨✨