KONAN ライブラリ サーティフィケイトの学生企画展示

『コロナ禍であなたの支えとなった本』

期 間:2020年 11月28日(土)~2021年1月16日(土)

場 所:図書館入館ゲート前

※皆様にご応募頂きました結果を、当ブログでも順次掲載していきます。

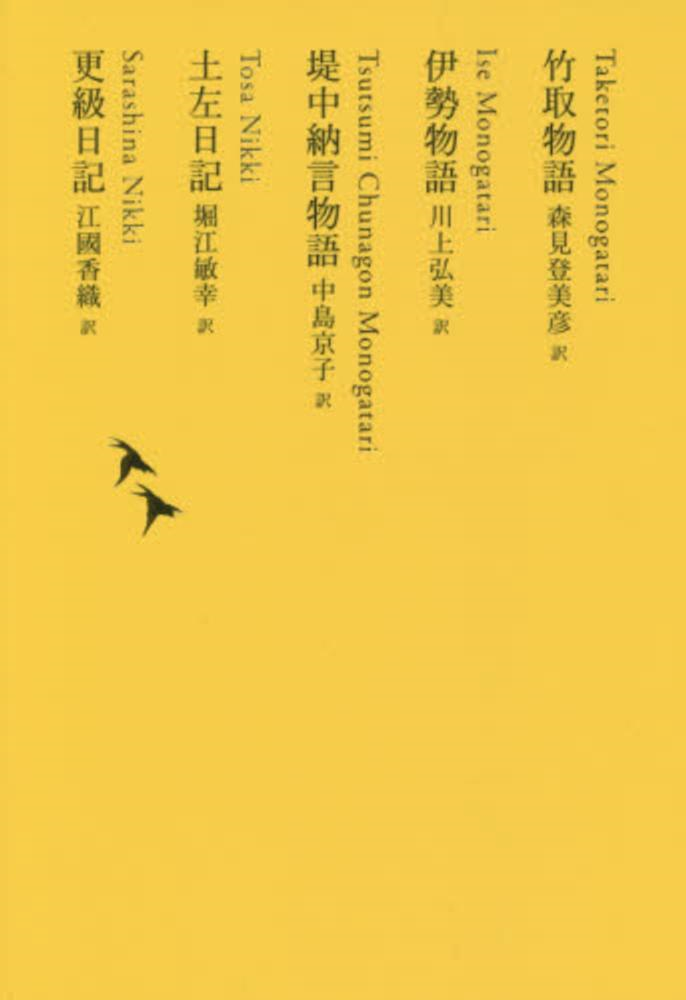

ジブリでやってたので原作が気になったから読んでみたい衝動に狩られた。実に3桁年前の話のくせに今でも高校生が学校で読むほどのベストセラーとなっている理由がわかる内容でした。

ジブリでやってたので原作が気になったから読んでみたい衝動に狩られた。実に3桁年前の話のくせに今でも高校生が学校で読むほどのベストセラーとなっている理由がわかる内容でした。

今は昔、竹取の翁といふ者ありけり。 野山にまじりて竹を取りつつ、よろづのことに使ひけり。 名をば、さかきの造となむいひける。 その竹の中に、もと光る竹なむ一筋ありける。 あやしがりて寄りて見るに、筒の中光りたり。 それを見れば、三寸ばかりなる人、いとうつくしうてゐたり。

請求記号:918/3/2006 大学院・四回生・男性