法学部 1年生 Oさんからのおすすめ本です。

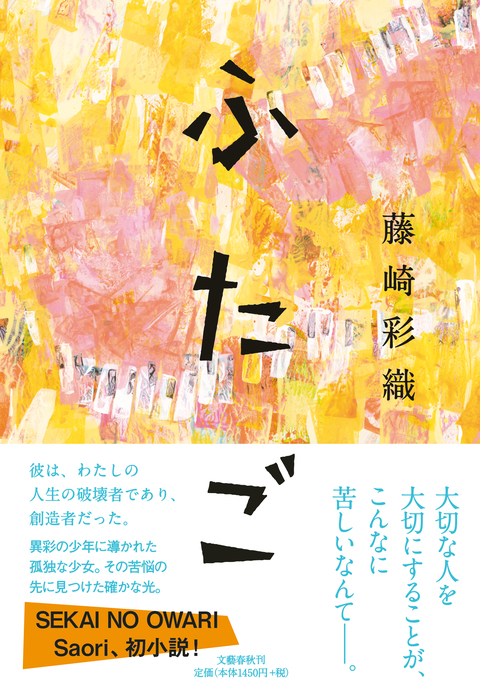

書名 : ふたご

著者 : 藤崎 彩織 著

出版社:文藝春秋

出版年:2017年

皆さんはどうして高校を卒業し、今大学に通っているのでしょうか。

きっと、大半の人が将来を考えての選択をしたのだと思います。私を含め、多くの人が未来のことを考え、学校を辞めるという選択はしてこなかったはずです。

しかし、この本、登場人物の1人である月島は違いました。高校はつまらないから、行く目的がわからないから。この理由だけで学校をポンと辞めてしまうのです。そんな破天荒すぎる少年、月島が主人公である夏子を振り回しながら生活していくのが『ふたご』の物語です。

『ふたご』は藤崎彩織さんが書いた小説です。藤崎彩織さんは、男女混合バンド「SEKAI NO OWARI」でピアノ演奏を担当しているSaoriさんです。Saoriさんが自分で経験したバンド結成の話をベースに書かれているので、この物語はほぼノンフィクションの実話です。さきほどでてきた破天荒少年月島は深瀬をモデルに、主人公夏子はSaoriをモデルに書かれたと言われています。それを踏まえて読むとすごく面白いです。これが本当にノンフィクションなのかと疑うほど現実味のない話ばかりだからです。

現実味のない破天荒なことを月島は次々に行っていきます。そして、どん底に落ちます。波乱万丈すぎる人生をおくる月島。どれだけ壮絶な人生を送ったのかが見所なので、是非読んでみてください。月島はどん底から抜け出せることができるのでしょうか。

そのほかにもバンドを始めるきっかけや、成功するまでのたくさんのエピソードなど、バンドの裏側を知ることができることもこの本の魅力の1つです。

最後に題名についてお話ししたいと思います。皆さんは仲の良い友達のことをなんと呼びますか?普通は「親友」と呼ぶのが一般的だと思います。しかし、月島は夏子との関係を親友とは呼びませんでした。この本の題名でもある、「ふたご」と呼びました。このことばに隠された2人の関係はどのようなものなのでしょうか。

そんなことを考えながら、ぜひ読んでみてください。