甲南大学図書館の九鬼周造文庫で保管されている哲学者・九鬼周造博士の原稿・ノートのうち、未公開となっていた以下の資料を甲南大学デジタルアーカイブから公開しました。

また、公開中の資料について、いくつかの修正を行いました。

【追加資料】

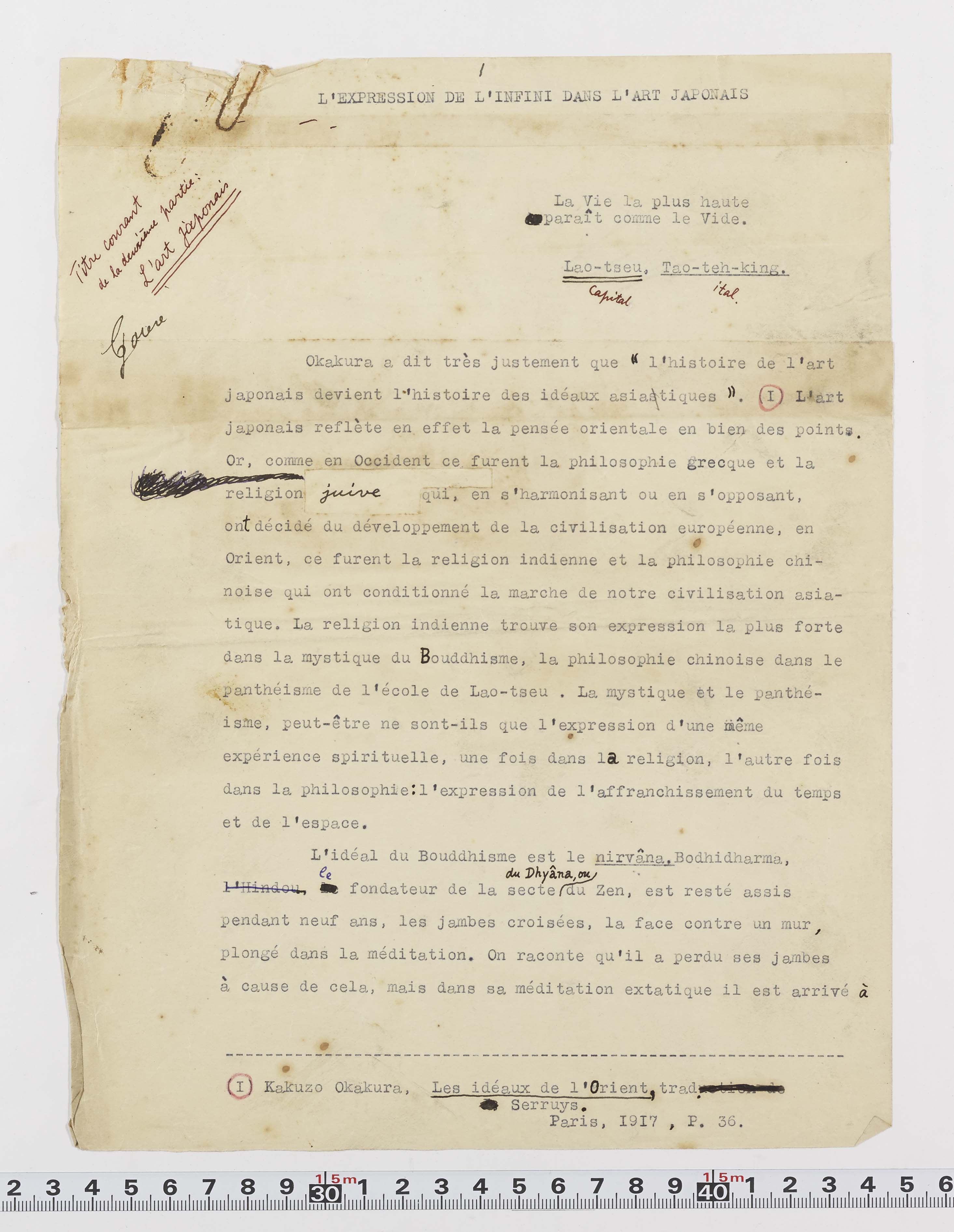

L00404

草稿・原稿類 / 『Propos sur le temps』に関するもの

L’ EXPRESSION DE L’ INFINI DANS L’ ART JAPONAIS

L00406

草稿・原稿類/『偶然性の問題』に関するもの

「偶然性」原稿 (①偶然性論文表紙, ②音韻の偶然性 [原稿], ③[確率論に関する研究メモ])

※同ファイルに④偶然性論文表紙 [論題が確率論に訂正されたもの], ⑤[「偶然性」の論文校正部分]が含まれるが未撮影。先行して①~③のみ公開

L00405

ノート / 研究ノート

[Phänomenologie, Ontologie. etc.]

【修正箇所】

「草稿・原稿類 / タイプ原稿」→「草稿・原稿類 / 『Propos sur le temps』に関するもの」にカテゴリー名称を変更

L00397

PROPOS Sur le TEMPS : Deux communications faites à Pontigny pendant la Décade 8-18 Août 1928

最終ページ(22枚目)の追加

L00301

草稿・原稿類/『人間と実存』に関するもの

驚きの情と偶然性 : 京都哲学会公開講演会 昭和13年11月

1~68枚目を追加公開

L00386

草稿・原稿類/『文藝論』に関するもの

日本詩の押韻 [1]

標題紙ページの追加

L00407

草稿・原稿類/『文藝論』に関するもの

文学の時間性

L00341の「文学の時間性 (奈良女高師での講演)」 から分割登録

L00322

草稿・原稿類/『偶然性の問題』に関するもの

偶然性Ⅲ [新聞切り抜き+研究メモ1枚]

新聞記事を2件(うち1件は1枚目の新聞記事の裏面)追加

上記以外に、一部の資料タイトルを原本の情報に基づいて修正しました。

なお、今回の修正の際に、以下のコンテンツの順序が誤っていることが発覚いたしました。

草稿・原稿類/『「いき」の構造』に関するもの

「いき」に就て 2

本資料は、 L00285, L00286 (M02) として公開している『「いき」の構造』の原稿の部分です。

しかしながら、デジタルアーカイブのデータ修正には相当の時間がかかる見込みであるため、当面の間、現状のままでの公開を継続いたします。

修正が完了次第改めて告知いたします。ご迷惑をおかけいたしまして誠に申し訳ございません。