☆新入生向けの図書案内

真理とは何か―なんとも青臭い問いで、すでに読み飛ばされてしまったかもしれないが、学生の間に数分間立ち止まって考えてみてもよいのではなかろうか。

かつてインドにジドゥ・クリシュナムルティという人がいた(1986年に90歳で死去)。彼が語ったことは、例えば、J. Krishnamurti (M. Lutyens ed.), Freedom from the Known, Harper Collins Publishers, 1969(大野龍一訳『既知からの自由』コスモス・ライブラリー 2007年)に記されている。

同書において彼は次のように述べている。真理に道はなく、それが真理の美しさである。真理は生きており、動いているため、宗教や権威やイデオロギー等いかなる他者に頼っても到達することはできない。真理は、あなた自身の実際の在り方そのもの―怒り、冷酷さ、暴力、絶望、苦しみ、悲しみ―である。自分の怒りや冷酷さ等を観察する術を知ってさえいれば、それが真理であると理解できる。又それを理解するとき、人は非常に落胆し冷笑的になり苦痛を感じるか、又は、自分の考え、感覚、行動の仕方、自分を取り巻く世界、自分自身、それらすべてに対する責任は自分以外にはないという事実に直面して、その人から他者を非難する自己憐憫が消えるかである。(Cf. ibid., p. 15, 訳書9頁参照。)

面白いのは、上の段落で述べた以外に、希望や恐怖を通じても、言葉のスクリーンを通しても、真理を見ることはできないということが、本人が語ったことを記述した本に書かれていることである(Cf. ibid, 訳書同上頁参照)。真理は文字にすることができないらしい。ある意味、図書館の冊子で紹介するには何とも不都合な相手を選んだようだが、すでに亡くなっている彼がそのように語ったらしいということを知ることができるのは、本のおかげである。彼が一体何の事を言っているのか、ここまでの引用だけではさっぱりわからないだろうから、ぜひ自分の目で(できれば原典を)確認していただければと思う。

このほかにも彼の本には「信じること」を全く必要としない智慧の数々が平易なことばで示されている。例えば、J. Krishnamurti, The First and Last Freedom, Harper Collins Publishers, 1975(根本宏・山口圭三郎訳『自我の終焉』篠崎書林1980年)やJ. Krishnamurti, Meeting Life, Harper Collins Publishers, 1991(大野龍一訳『生と出会う』コスモス・ライブラリー2006年)等がある。

因みに、J. クリシュナムルティの本は書店では「精神世界」(又は「スピリチュアル」や「ニューエイジ」)という棚に配架されていることが多いようである。この状況のユーモアをご理解いただけるだろうか。

大学生活や将来にぼんやりとした不安を感じるとき、あるいは群れることやSNSでのリア充自慢に疲れたときにじっくり一人で向き合う相手として、この人は丁度良い人物であるような気がする。

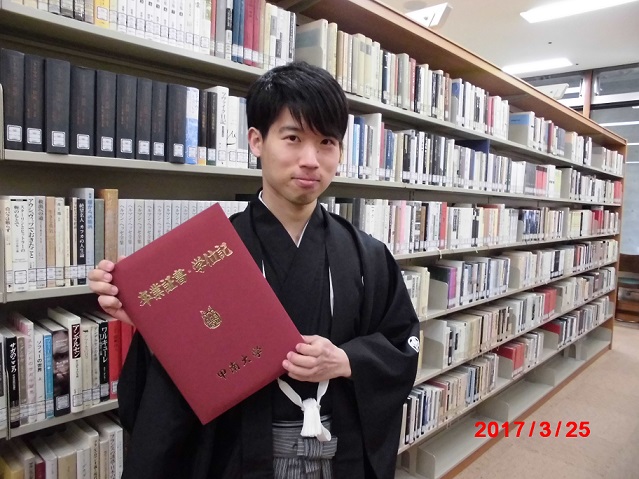

甲南大学図書館報「藤棚」(Vol.34 2017) より