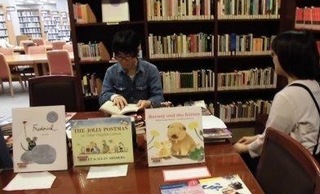

11月11日(水)図書館カフェにて第3回ビブリオバトル(「全国大学ビブリオバトル2015~首都決戦~」の予選会)を開催しました。

前回までとは場所を変え、図書館カフェで開催しました。

6名の発表者が生き生きとおススメ本を紹介し、40名程度の観覧者が来られ、盛会なビブリオバトルとなりました。

文学研究会をはじめ、ご協力いただいた皆様、ありがとうございました。

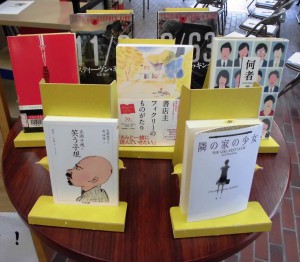

★「隣の家の少女/ジャック・ケッチャム著」文学部日本文学科4年次生 近藤壮馬さん

★「笑う子規/正岡子規著」文学部日本語日本文学科4年次生 川嶋健佑さん

★「書店主フィクリーのものがたり/ガブリエル・ゼヴィン著」文学部日本語日本文学科2年次生 中西聖也さん

★「何者/朝井リョウ著」法学部法学科2年次生 吉井悠真さん

★「Twelve Angry Men/Reginald Rose著」文学部英語英米文学科1年次生 芳賀留奈さん

★「11/22/63/スティーブン・キング著」理工学部物理学科4年次生 地主大輝さん

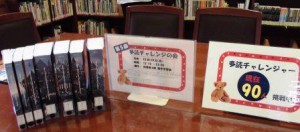

チャンプ本は川嶋健佑さん発表の「笑う子規」に決定しました。

川嶋さんは、11月29日(日)甲南大学ポートアイランドキャンパスで行われる地区決戦に出場します。

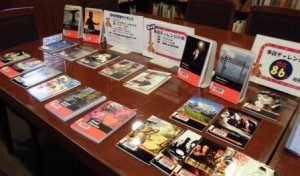

ビブリオバトルにて発表された本は、図書館1階カウンター前に一部展示しています。(11月30日(月)まで展示予定)

是非、ご覧ください。