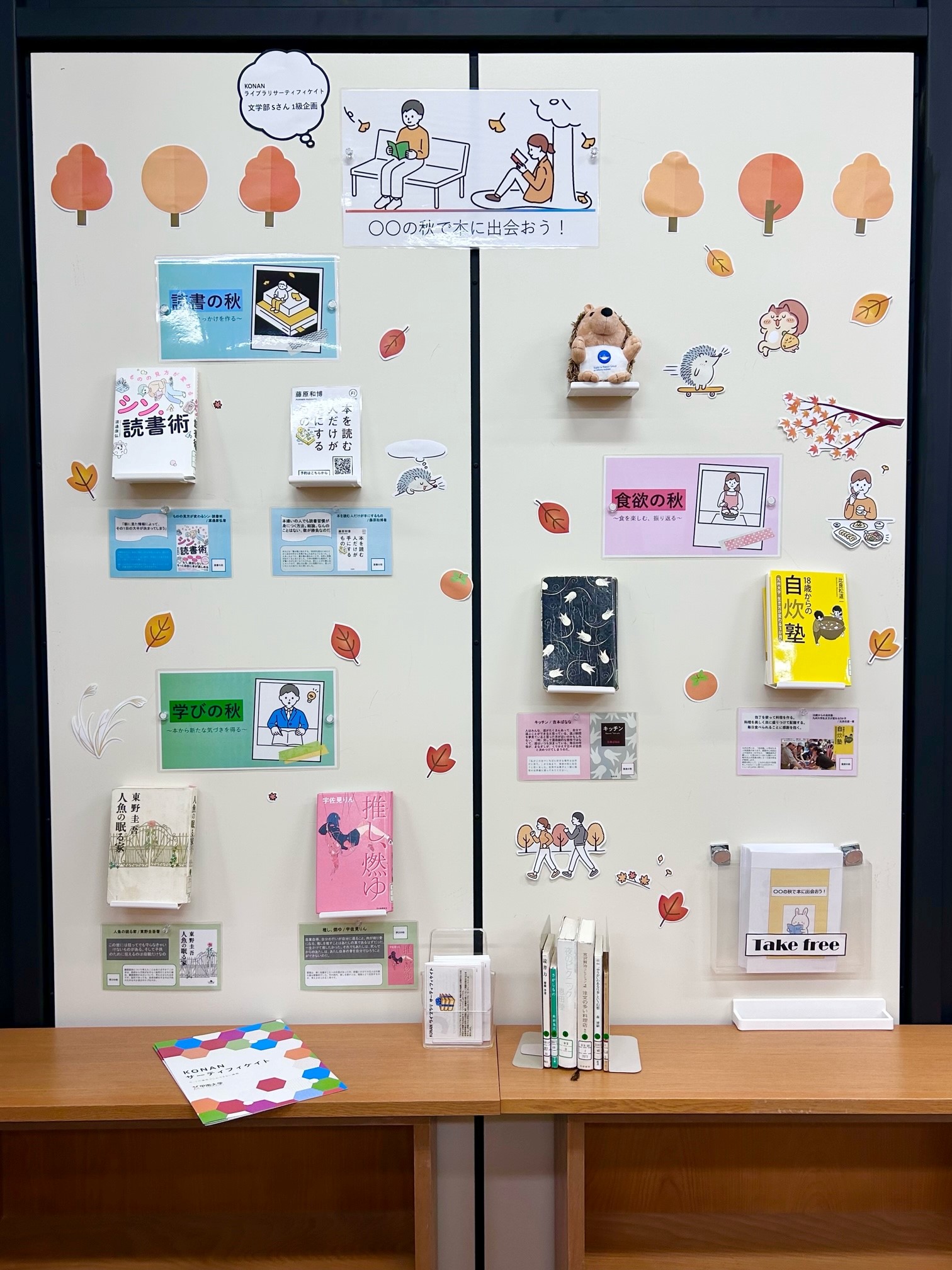

経済学部2年生 Kさんが、司書教諭課程の村上 幸二先生にインタビューを行いました。(KONAN ライブラリ サーティフィケイト)

今回、司書教諭課程の先生でいらっしゃる村上幸二先生にインタビューさせていただきます。

①先生の好きな本は、なんでしょうか?

私は昔からリアリティのある内容が好きで、実話にもとづいた本が好みでした。小さい頃はもっぱら伝記を読んでいました。小学生のとき読んだ『太閤記』で、秀吉の下積み時代に信長の草履を懐に入れて温めておいたというエピソードが当時は特に印象的で、いろいろな意味で人としての生き方が学べて面白いと思いました。学校の先生が教えてくれないことも本から学ぶことができるのがいいですね。

これまで読んだ本で衝撃的だったのが、これも小学生の時に読んだ次の本です。

・『ソビエト帝国の崩壊―瀕死のクマが世界であがく』(小室直樹, 光文社, 1980年)

今の若い人には意外と思われるかも知れませんが、1980年代のソ連といえばオリンピックや軍事力で最強の国というイメージがありました。当時アメリカと冷戦の状態でしたが、子どもながらに強いものに対するあこがれのようなものがあったと思います。小学生の頃ですから部分的にしか分からなかったと思いますが、とにかくソ連が崩壊するということが書かれていて、自分はすごいことを知ってしまったという感覚でした。当時、友だちにこのことを言っても誰も相手にしてくれませんでしたが、それから10年後に本当にソ連は崩壊しました。ここから本に対する畏敬の念を感じるようになったと思います。なおこの本は2022年に復刊本がでました。

児童書にも実話に近いものがあります。次の本は著者の生涯を振り返って描かれた児童書です。

・『この楽しき日々』(ローラ・インガルス・ワイルダー, 岩波書店, 2000年)

この本を読もうとしたのは偶然というか、図書館でふと手に取った本です。開いたページがちょうど主人公が教師として働く初日の様子で、その瞬間に本の世界に引き込まれました。主人公と自分自身が重なる不思議な感覚にもなりました。大人が読んでも面白いと思います。小学校の教師をしていたこともあり、教師の生き方を描いた本は特に好きです。将来教師になりたいと思っている人におすすめです。

なお先ほど「偶然」と言いましたが、もしかしたら偶然ではないかも知れません。本との出会い方については実に面白い方法があるので、これはまた後ほどお話したいと思います。

次の本も教師の本で、ノンフィクションです。2001年に文庫本も出ています。

・『リターンマッチ』(後藤正治, 文藝春秋, 1994年)

この本は定時制高校のボクシング部顧問の先生のお話です。教師をしていると様々な壁に直面することが必ずありますが、そういった壁を乗り越える力を与えてくれる本です。

②先生が本を読むスタイルはありますか?

次々に新しい本を読むよりも、実は同じ本の同じ箇所を繰り返し読むことが好きで、数えきれないほど読んでいる本もあります。

③大学生におすすめしたい本はありますか?

ずばり学術書をおすすめします。といっても安心してください。おすすめなのはその「まえがき」です。学術書の前書きには、著者が人生をかけて研究してきた、その人生が凝縮されています。内容が難しい学術書であっても、その前書きはまた別です。自分にとって敷居が高いと思う内容の本であっても、前書きが面白いものが多くあります。学術書の前書きは、ひとつの小説と言えるかもしれません。これを読むと、人生のヒントが見つかることだってあります。なお、学術書によっては「あとがき」の方が充実しているものもあります。

④村上幸二先生オリジナルの本の探し方は、ありますか?

とっておきの探し方があります! まず図書館などで書架に並んでいる本を眺めます。本屋さんでもやり方は同じです。とにかく心を無にして本を眺めるだけでいいのです。そうすると本の方が自分を呼んでいる感覚になるんです。まるでおすすめの本を教えてくれるような感覚です。その本を手に取ってみて、心を無にして本をパラパラっとめくります。必ずしも最初から読むとは限りません。それも本の方が、読み始めるべきページを教えてくれるような感覚です。そこから本を読み始めます。実際こうして感動する本に出合うことが多くあります。本の方が自分を呼んでくれるということで、この探し方はおすすめです。

⑤司書教諭の資格は取っておいた方が良いですか? 先生が考える司書教諭の魅力を教えてください。

司書教諭は本を通して、子どもたちと触れあうことができます。例えば思春期の中高生は、小学生の時と比べると先生との距離が離れてしまいがちです。しかし本の魅力は変わりません。本の内容についての共通話題もありますが、面白い本を紹介したり本の購入リクエストに応えたりした時の心の通い合いといったものもあります。本を通しての子どもたちとの関わりは大切ですね。司書教諭の資格を持っていれば必ず司書教諭になれるという保証はありませんが、資格がなければ司書教諭になることはできませんので、もちろん取っておいた方がいいです。

⑥先生が司書教諭をしていて良かったと感じたことは、どんな出来事ですか?

小学校に司書教諭として勤務していた時、図書委員の指導を担当していました。ある日、図書委員の一人が、絵本の内容を劇にして発表したいと提案してきました。私はできるだけ子どもたち主体の企画を生かそうと、隣の幼稚園に依頼して劇の発表会をすることになりました。使用した絵本は『そらまめくんのベッド』(なかや みわ, 福音館書店, 1999年)です。セリフはそれぞれの役の者が言うのですが、それだけではなく実際に衣裳を着て、ベッドも段ボールで作って劇に臨みました。結果は大成功です。私は細かいことは口出しせず、ほとんど子どもたち自身にまかせて要所だけアドバイスをする形をとりました。こちらが指示をしなくても、子どもたちは積極的に企画に向けて準備をしました。衣裳も自分たちで作ってきたのです。このときの経験で、子どもが好きなことを自由にさせることは子どもの可能性を広げるのだと感じました。司書教諭をしていたからこそ実感できたことです。

村上幸二先生、インタビューありがとうございます。

【感想】

私は、③おすすめの本、④村上幸二先生オリジナルの本の探し方が心に残りました。

③おすすめの本は、なんと学術書の前書き!ということで、他の先生で同じことをおっしゃる方はいないと思います。私も学術書の前書き読もうと心に決めました。まずは私が履修している授業の先生や、私のゼミの先生の学術書の前書きを読んでみようと思います。学術書の中身は難しくて分からないかもしれませんが、前書きは、ドラマを見ているようで楽しく読めるかもしれません。初めての試みですが、読んでみたいと思います。

④村上幸二先生オリジナルの本の探し方「本が自分を呼んでくれる」というのは、素敵な探し方だと思いました。リラックスした状態で、岡本駅前の本屋さんや甲南大学図書館にふらっと入る。そして本が自分を呼んでいると思ったら、その本を手に取ってみようと思いました。この探し方は今まで読んでこなかったジャンルを読むきっかけになるかもしれません。楽しみです。早速、今日から実践してみたいと思います。

他の先生にはない、村上幸二先生独自の考え方があり、インタビューをしていて楽しかったです。

村上幸二先生、ありがとうございます。

(インタビュアー: 経済学部2年生 Kさん)