知能情報学部 4年生 Hさんからのおすすめ本です。(KONAN ライブラリ サーティフィケイト)

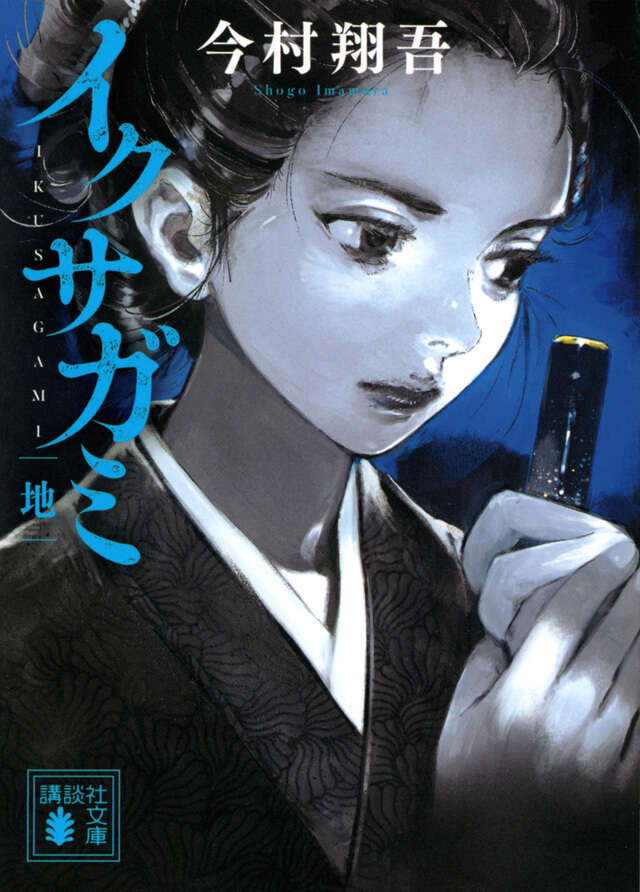

書名 : イクサガミ 地

著者 : 今村翔吾

出版社:講談社

出版年:2023年

「天」の巻が「有象無象が入り乱れるカオスな乱戦」だったとすれば、この「地」の巻は「選び抜かれた怪物同士による、高度で冷酷な殺し合い」だ。

4 部作の真ん中に位置する第 2 部は、物語のつなぎ目としてテンポが落ちる、いわゆる「中だるみ」が起きがちである。しかし本作において、その懸念は完全に杞憂に終わる。舞台は東海道の中盤から、天下の険・箱根へ。参加者の人数は大幅に減ったが、その分、生き残っているのは一騎当千の修羅ばかりだ。戦闘の密度、駆け引きの知能レベル、そして殺意の純度が、前巻とは比較にならないほど跳ね上がっている。ページをめくる手が次第に重くなるほどの緊張感――まさに「地」を這いずるようなヒリヒリとした焦燥感が、読者の精神を容赦なく削ってくる。

本作の魅力は、主人公・愁二郎の成長だけにとどまらない。立ちはだかるライバルたちのキャラクター造形が、格段に深みを増している点にこそある。彼らは単なる悪役ではなく、それぞれが「譲れないもの」や「歪んだ美学」を抱えている。その信念同士が正面からぶつかり合うからこそ、命のやり取りに避けがたい悲壮なドラマが生まれるのだ。中でも、ある「凶悪な敵」との対峙は、圧倒的なアクション描写の極致でありながら、生き残ることの意味を問いかける哲学的な名シーンとして強烈な印象を残す。

さらに、デスゲームの主催者の存在、そして「蠱毒(こどく)」の真の目的といった、物語の根幹に関わる謎が、少しずつ、しかし不気味な輪郭を伴って姿を現し始める。アクションの興奮と並行して、「このゲームの裏で何が起きているのか?」という知的好奇心が脳を刺激し続ける構成も見事だ。

読み終えた直後、読者を襲う感情は二つある。「凄まじいものを読んだ」という虚脱感と、「頼むか

ら今すぐ続きを読ませてくれ」という強烈な飢餓感だ。「地」は、「人」へと至るための、あまりにも贅沢で、そして残酷な滑走路である。覚悟を決め、この激流に身を委ねてほしい。