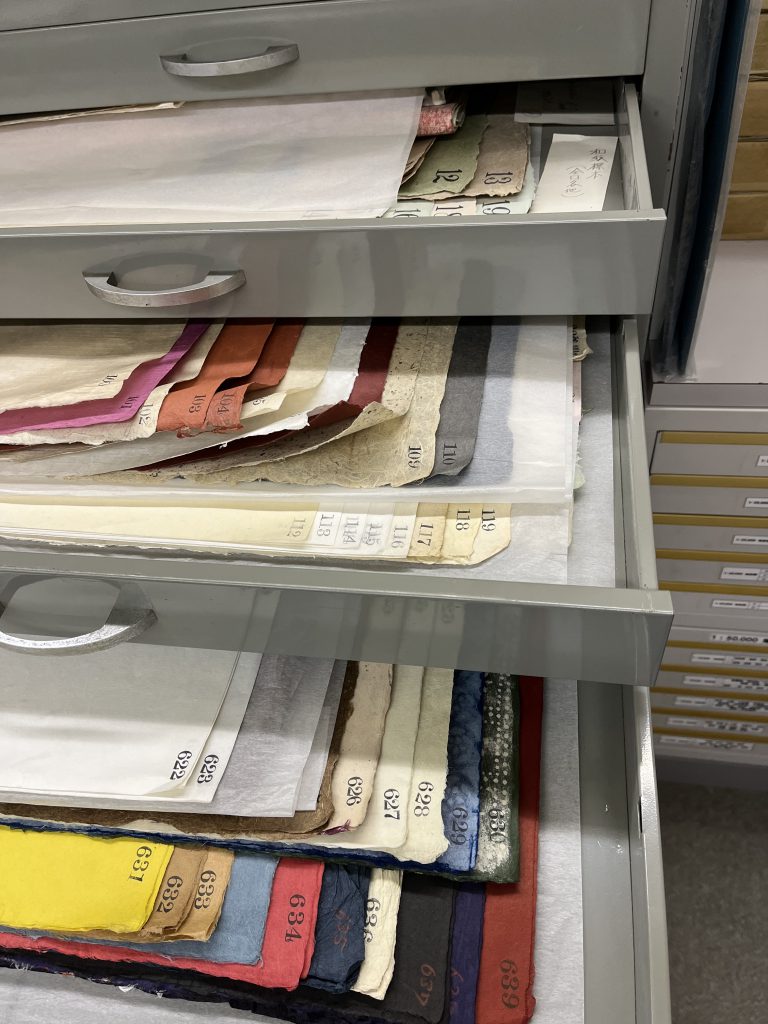

甲南大学文学部歴史文化学科に所蔵されてきた「和紙コレクション」の整理及び評価を行った。この「和紙コレクション」は和紙184点333枚及び関連資料群から構成され、既に詳細な経歴が不明となってしまった資料群である。学科では和紙研究者として知られた寿岳文書が本学在籍時に残したものとも伝わっていた。関連資料群を手掛かりに調べた結果、本学文学部教授・和田邦平とそのゼミ生・瀧川吉則の両名が基幹となって収集したことや、その収集時期が昭和45(1970)年頃であったことを推測した。当時は民芸運動に後押しされた伝統工芸の保存運動が盛んな時代であった。こうした背景を踏まえつつ「和紙コレクション」に対して、資料群全体及び和紙資料一点ずつを評価した。そして整理作業の結果、目録を完成させることができた。今回の成果が、これからの保存や参考資料として活用されることを期待している。