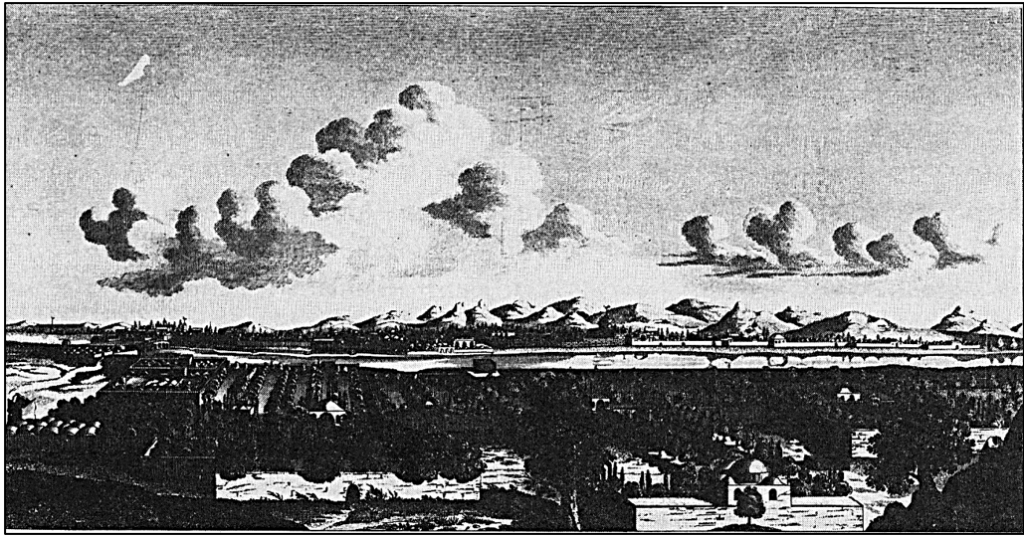

高田ゼミの2・3年生は、2024年9月13・14日、高知を訪れました。初日は、高知県立高知城歴史博物館で高知城と高知を治めていた山内家について学びました。また、高知城では道中の石段に苦労しましたが、城塞防衛基地としての城というものに思いを馳せました。その後の高知県立文学館では高知を代表する文学作品に多数触れることができました。なかには“土佐日記”のような広く知られているものもあり、高知の文学が身近なものであることを認識しました。夕食は、土佐料理 司 高知本店で皿鉢料理をいただきました。高知の海の幸が所狭しと並び、五感だけでなく心までも満たされました。2日目は桂浜と高知県立坂本龍馬記念館を訪れ桂浜の絶景を楽しみ、幕末史についての知見を深めることができました。 高知の歴史や文化を学ぶとともに、ゼミ全体の親交を深めることができた有意義な二日間でした。 (2回生・高橋直希)