18世紀末に起こったフランス革命の、黎明から終焉までの全てを生きた文学者マルキ・ド・サド。「サディズム」の由来となったサドは、性倒錯や残虐性、暴力といった「悪」を描く「夜の太陽」として従来研究されてきた。しかし本論文では、文学と現実で起こった革命の交差点にサドを位置付け、彼の言説が新旧の秩序を繋ぐ中間的存在であったことを主張する。その立証のために、サドの略歴と言説に時代背景を照合し、社会が「幸福」という新たな理念へ向かった道程を明らかにした。そして、「性と哲学」、「美徳と悪徳」の二項対立のテーマから、フランスの政治文化において、いかにしてサドが新たな時代の「日の出」となったかを論考した。

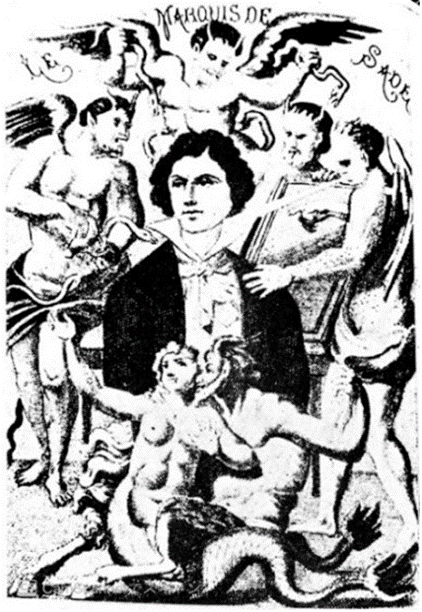

サド侯爵、王政復古の幻想画

[典拠] W.レニッヒ/飯塚信雄訳(1983)『サド』理想社、55頁より引用。