理工学部 物理学科 教授 山﨑篤志

放射光などを利用した新奇超伝導体を含む新物質の電子構造に関する研究

近年、SDGsを目指して新たな省エネ・機能性材料の探索が盛んに行われている。省電力材料のみならず、熱(温度差)を効率よく電気に変換できる材料や、電気自動車の軽量化のための小さく強力で熱により減磁しないモーター用磁石など、その探索分野は多岐に及んできる。また、リニア中央新幹線の車体を浮かせるために必要な超伝導磁石の冷却に現在では貴重な液体ヘリウムが使用されており、超伝導材料等の開発が進むことでヘリウムガスを繰り返し利用する方式への移行も検討されている。

しかし、このヘリウムガスでさえ医療用検査装置であるMRIに使用される超伝導磁石の冷却のため、近年では需要が逼迫している。冷媒としてヘリウムが必要な超伝導磁石の動作温度域をヘリウムフリーとなる温度域に高めるための材料開発・技術革新も必要である。これら超伝導や電気伝導、磁性は物質中の電子が担っており、従来よりも優れた特性を得るためには電子が存在する環境を化学的または物理的にうまく制御することが鍵となる。これは電子構造や電子状態を制御するということであり、そのためにはまず電子構造(電子状態)を「知る」ことが必要になる。

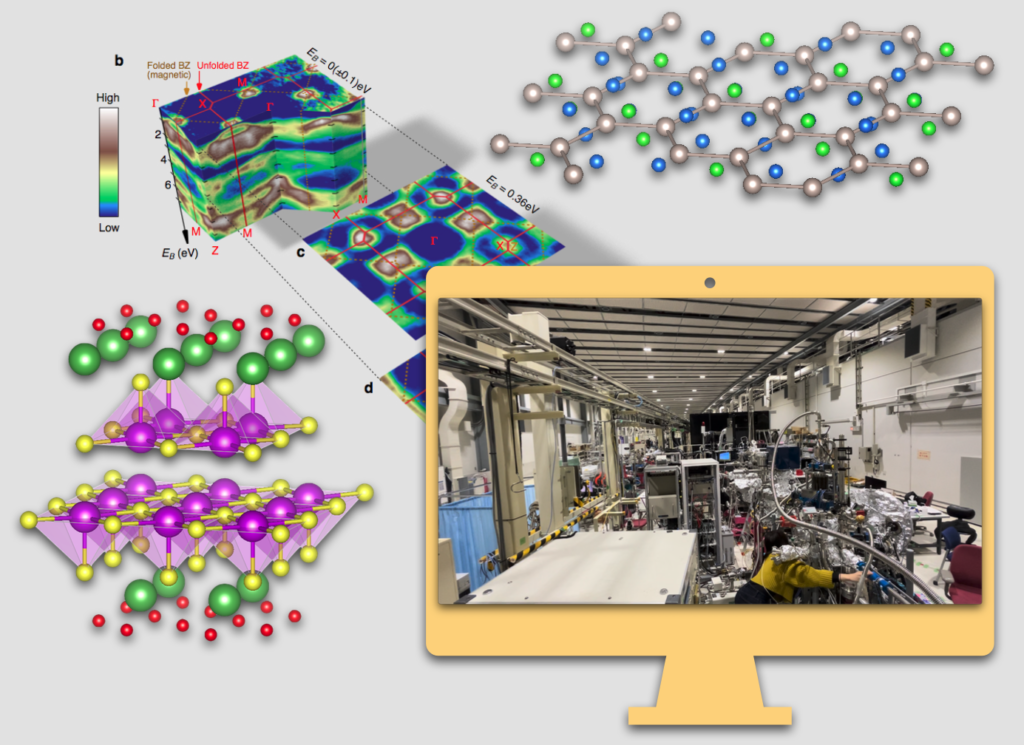

兵庫県には大型放射光施設SPring-8が設置されており、得られる高輝度X線を利用し、様々な波長域での異なる分光実験手法を駆使することで電子構造に関する包括的かつ唯一無二の詳細な知見を得ることが可能となっている。本研究においても、これまでに鉄やビスマスを含む化合物での超伝導発現の起源や、イリジウム酸化物が結晶構造のわずかな変化により磁性の起源を変化させていることを明らかにしている。

物質を構成する元素と結晶構造には無限の組み合わせが存在するため、新たな化合物の創成が止まることはない。その中で、我々の生活を豊かにしてくれる可能性を秘めた物質は必ず存在し、この研究を続けることで、そこに「光」を当てることを目指している。