文学部 人間科学科 特任教授 池上知子

格差・不平等問題の解消を阻む心理要因に関する研究

社会には、貧困や難病、障害や性指向などを理由として、理不尽な偏見や差別に苦しんでいる人が大勢います。私たちは、そのような人たちに救いの手を差し伸べたい、差し伸べるべきだと思う一方で、そうした弱者を支援する動きを阻む力が個人レベル、社会レベルで作用することを実感しています。たとえば、支援を行うことを「特別扱い」ではないか「逆差別」ではないかといった声が寄せられることに端的に表れています。いったい、なぜなのでしょうか。

おそらくそれは、現代社会を支配している能力主義ないし成果主義と呼ばれるメリクラティックな価値観と葛藤を起こすからだと考えられます。メリトクラシーが優勢な社会では、生産性や効率性を高め、社会に貢献する有能な人たちが、高い地位を与えられ、厚遇される構造になっています。能力がなく、社会に十分貢献できない人たちは、低い地位に甘んじ困窮を強いられます。ある社会心理学者は、人々の心底には、人間は皆平等というわけではなく、貴賤や優劣の別があり、それに応じて処遇されることには一定の合理性があるという考えが潜在していると述べています。確かに、実績や貢献度に応じて資源を配分することは社会的公正に適っており、それゆえ多くの人たちに受け入れられやすいことも事実です。

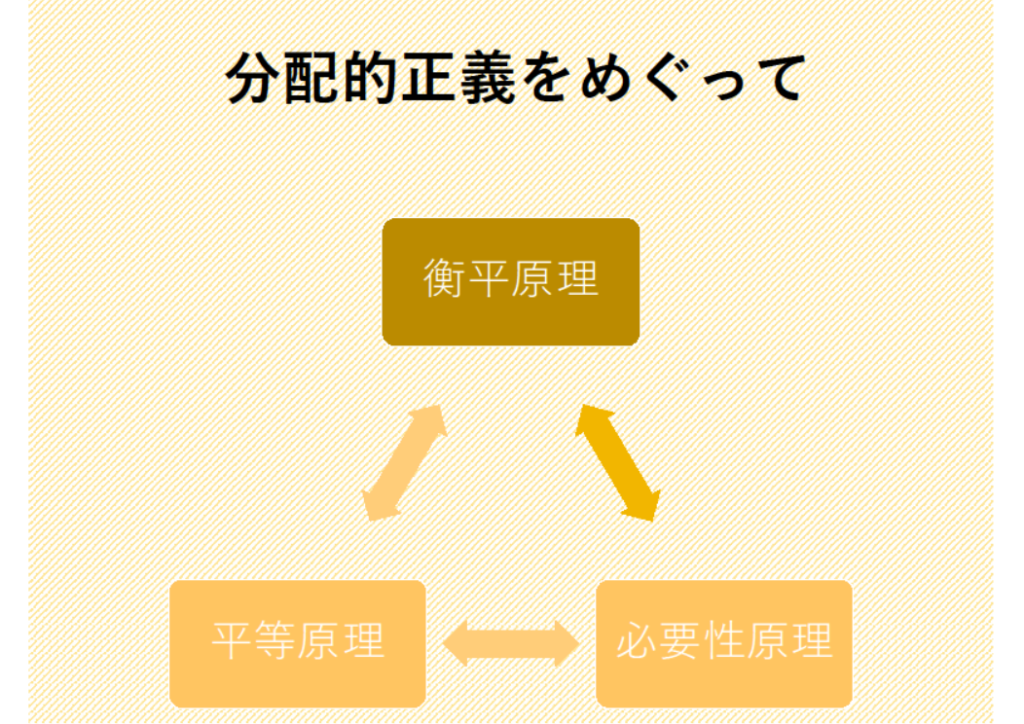

しかし、私が専門とする社会心理学では、資源の分配における公正さの基準には、3種類あると言われています。一つは衡平原理であり、これは上述した貢献度に応じて資源を分配するというものです。2つ目は、集団の調和を重んじるために、同じ集団に属する人たち全員に、平等(均等)に分配するというものです。3つ目は、障害や疾患などハンディキャップを負っている人たちのことを顧慮し必要度の高い人に優先的に配分するというものです。この必要性原理が社会的公正に適うものであることを意識づけるための方策を見出すことが本研究の目的です。そのために、まず3つの原理への志向性を規定する個人特性(所属階層、収入、教育水準、イデオロギーなど)を文献調査や質問紙調査によって明らかにし、必要性原理への志向を促す情報提供のあり方、教育的介入の方法について検討したいと考えています。その成果をもとに誰一人取り残さない社会の実現に一歩でも近づきたいと願っています。