理工学部 生物学科 教授 本多大輔

魚類のDHAの供給源の微生物を探索することから、海洋の生態系をあらためて解き明かす

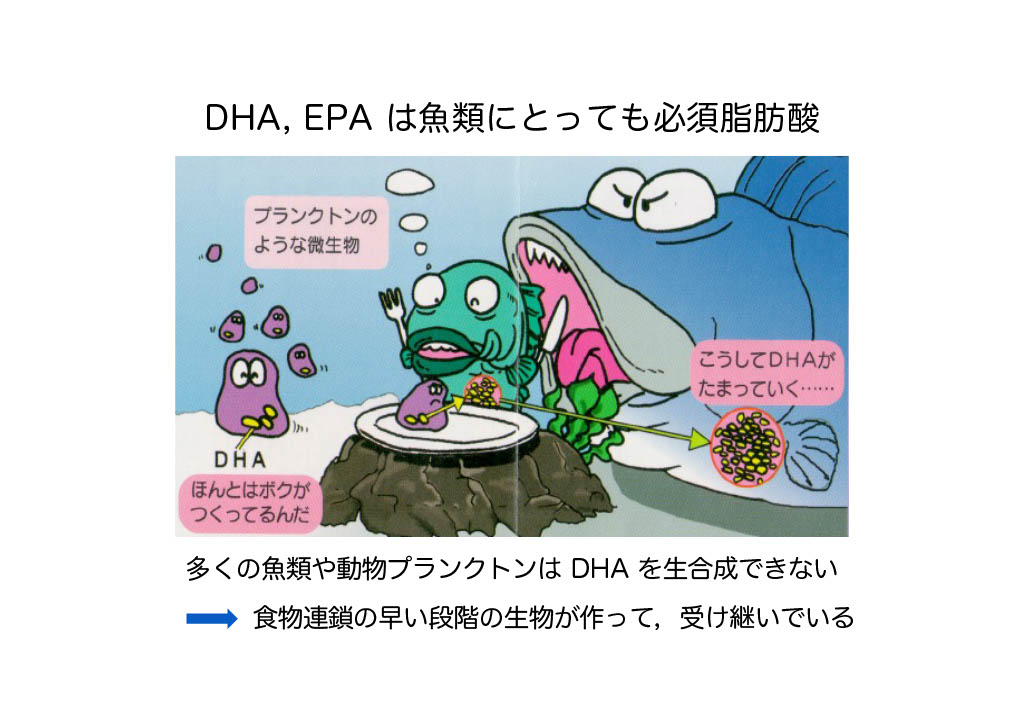

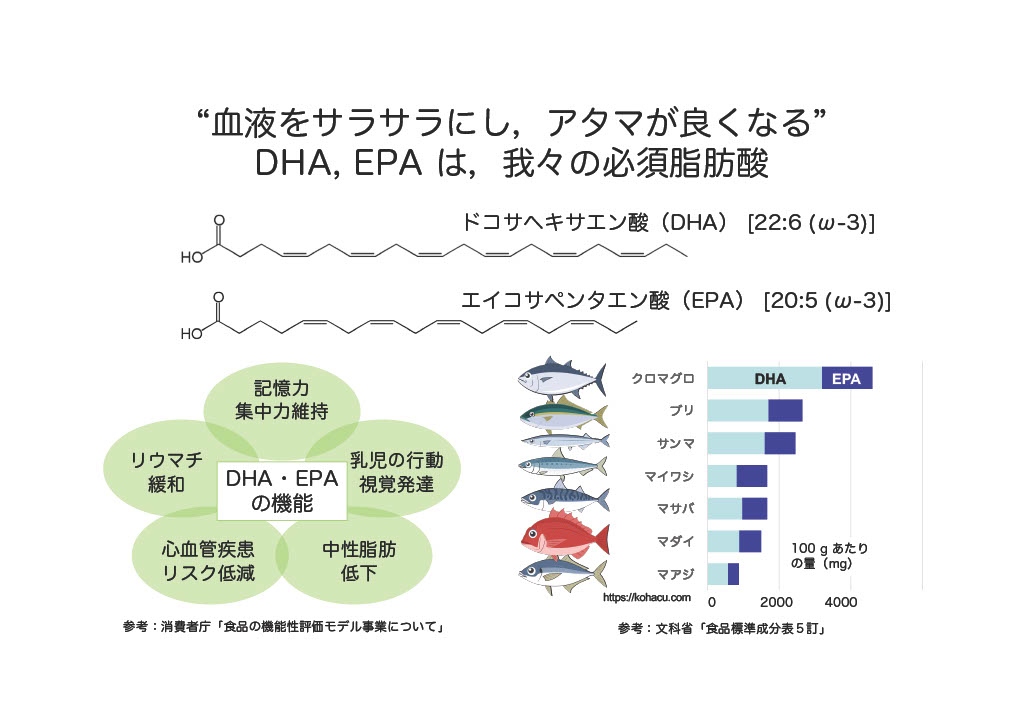

我々の目や脳に豊富に含まれる多価不飽和脂肪酸の1つドコサヘキサエン酸(DHA)は、血中の中性脂肪を低下させる特定保険用食品(トクホ)として知られ、記憶力や乳児の視覚発達にも関係すると言われています。しかしながら、我々はDHAを体内で生合成できないため、豊富に含む魚類などを通して獲得しなければならない必須脂肪酸となっています。では魚類は?というと、実は我々と同じで生合成できないことがわかっており、DHAの主たる供給源については微生物だろうという程度の理解にとどまっていました。

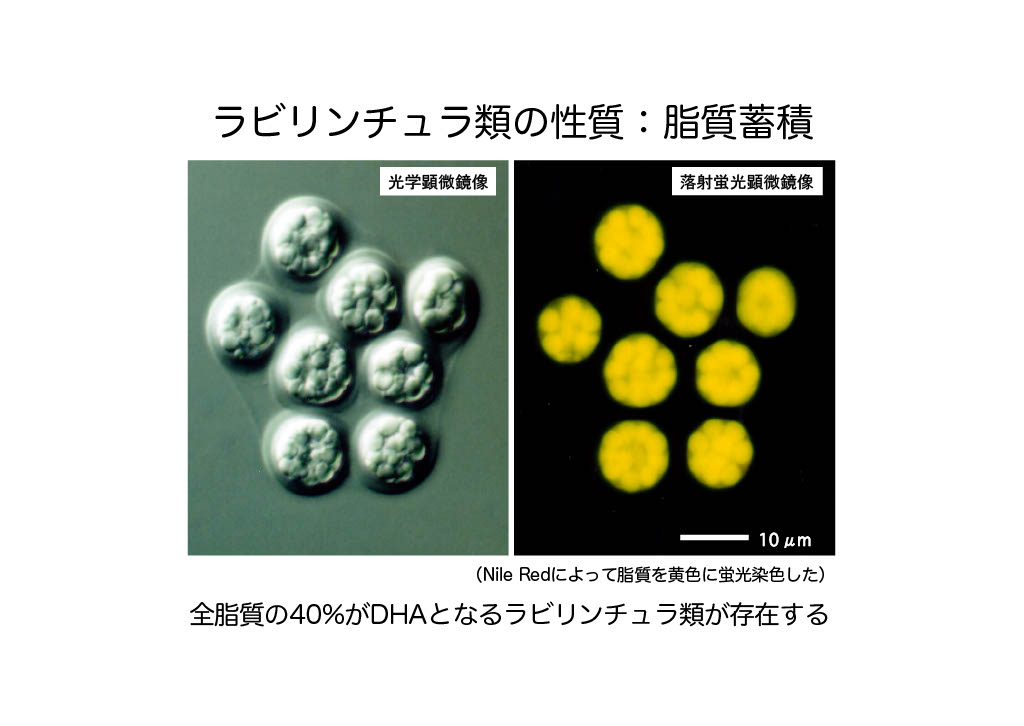

その中でも単細胞の原生生物ラビリンチュラ類は、DHAの生合成経路を持っており、細胞内に豊富に蓄積するため注目されてきました。さらに最近になって、私どもの研究室では、ラビリンチュラ類の中でもアプラノキトリウム類が、珪藻類を捕食することを発見しました。珪藻類は海洋の一次生産量の40%を占めると言われ、その量は熱帯雨林に相当するものですので、珪藻類を積極的に捕食して、DHAを生産できることは、未知であった魚類へとつながる大きな生態ネットワークの流れをとらえることに繋がるものとして期待されます。そして、三陸沖の親潮と黒潮がぶつかる潮目の海域で、ラビリンチュラ類の現存量調査を継続しており、DHAの供給源としての役割の大きさを把握できるようになってきました。海の豊かさを守ることの、最も大事な出発点となる、海洋の生態系をより正確に把握することに寄与するものと考えています。

また、ラビリンチュラ類を用いる機能的でサステナブルな医薬や魚類の餌の開発や、蓄積する脂質を用いた燃料開発なども視野に入っています(特許5942197、特許5894794、特開2017-51187など)。

▼参考HP