【スポ健リレーコラム】[第45回]

世代を超えての「徳・体・知」 雪山の数日間、いったい何が彼らを大きく成長させるのか?

~甲南創立以来の伝統講座「スキー実習」~

甲南大学は2024年で創立73年を迎えた。今となっては当たり前のように毎年開講されているスキー実習だが、実は、1951年に大学が設立された当初から行われていた伝統講座である。1995年の阪神淡路大震災、2020年の新型コロナウィルス感染症によるパンデミックの年を除いて、全71回、甲南の教育理念は受け継がれてきた。スキーといえば、1950年に日本で初めて公認リフトが妙高高原にかけられ、当時若者たちに人気のあった加山雄三がスキーで颯爽と滑る「アルプスの若大将」という映画が1966年に公開され空前のスキーブームとなった。まさに時代の最先端を先取りする甲南ならではのハイカラさがここにある。

2024年度も約90名の学生が3泊4日のスキー実習に参加した。実習に参加するまでに、大学で理論の講義を受講する。「スキーの歴史」「スキー技術の力学的理論」「スキーの安全対策」など。教育学部などスキーが必修科目であれば受講するのも当然なのだが、それ以外の一般学生がこの規模で受講する大学は、全国でも稀有である。

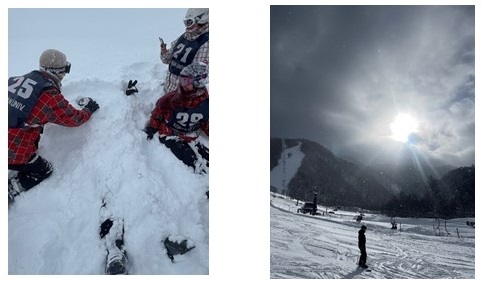

毎年、受講生のほとんどは初心者か初級者であり、小学校や中学校の修学旅行で数日間経験した程度。不安な気持ちでスタートする者も少なくない。それでも最終日には、ほぼ全員が中斜面程度であれば、安全に滑って降りることができるようになる。そして、最終日のミーティングでは学生たちの思いがあふれて涙がこぼれ、感動の渦となる。

雪山の数日間で、いったい何が彼らを成長させるのか?スキー実習の魅力は何なのか?

まず、初日から全身で感じるのは、白銀の世界との一体化だ。空気を大きく吸ってみる。肺いっぱいに冷たい空気が入り込んでくる。ふとウエアの上に落ちてくる雪の結晶に目をやってみる。まもなく形は崩れていくものの、美しい多角形に一瞬我を忘れる。冷たい風が頬をかすめ、呼吸をするたびに白い息が消えてはなくなる。普段は、鈍感になっている五感が研ぎ澄まされていく。自分の生命を感じる瞬間でもある。そんな世界を感じつつ、自分と対話しながら技術の向上を図るプロセスは、何にもとらわれない「今」に意識を向け、一旦世の中の喧騒から離れることができる、まさにマインドフルネスそのものだ。初対面だった友人たちと、同じ方向をむいて同じ時を過ごし、ひとつひとつステップアップしながら感情を共有していくうちに、かけがえのない仲間となる。

近年、若者のコミュニケーション不足を大人社会は指摘している。それを全て若者の責任にしてよいのかどうか。今、大人である私たちは、昔、中高生や大学生だったころ、その頃の大人たちに沢山の機会と経験を与えてらっていたような気がする。中学校の部活動ひとつとっても、顧問の先生方の情熱を受けてきた記憶はずっと忘れない。大人は頼もしく何でも理解している像として、先生のようになりたいと思ったものだ。だからこそ、今度は大人となった我々が、これからの子ども達に返していかなければならない。やはり、心を動かす経験は、人と人をつなげる大切な財産だから。

脈々と続くこのスキー実習は、甲南の異なる世代と世代をつないでいる。実際にお祖父さんもお父さんも甲南の実習を受けてきたというご家庭もある。世代を超えての「徳・体・知」。まさに平生先生の教育が今なお生きている、変わらない授業の一つである。

(スポーツ・健康科学教育研究センター/全学共通教育センター 曽我部 晋哉)