【スポ健リレーコラム】[第47回]

科学技術の進化がスポーツに与えた影響 〜ランプから人工照明へ〜

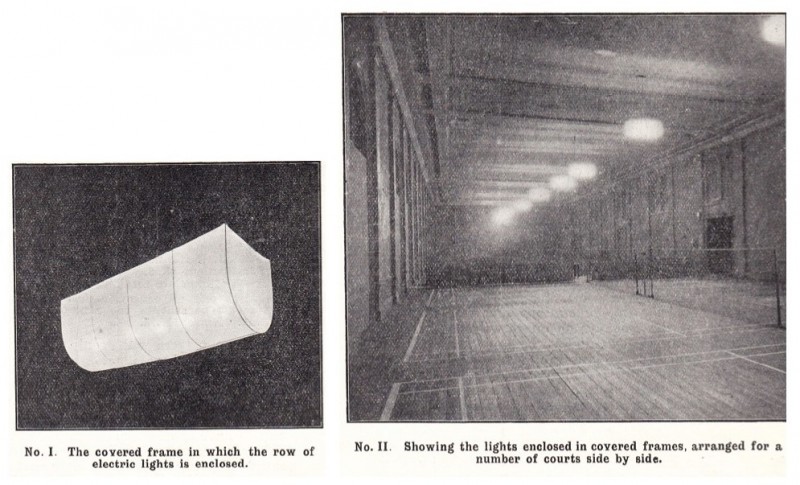

科学技術の発展や用具の開発が、スポーツのあり方に変化をもたらしてきたことは容易に想像できるでしょう。その一例として、屋内施設(ホール)への人工照明の導入を紹介します。写真は、1929年のBadminton Gazette*に掲載された、人工照明を導入したホールです。さらに1939年の同誌では、照明設置に関する説明が書かれています。その一部を以下に引用します。

「バドミントンコートの照明を設置する際に、3つの点について考慮しなければなりません。ネット上によい照明をおくこと、コートのベースラインに十分な明かりが当たるようにすること、選手の視線がほとんどいかないところに照明を置くことです。(中略)電気を使用する場合も、同様の考え方です。7〜8インチの照明の枠のワイヤーで丸くなった底をつくり、上から下までは15インチの深さ、幅も15インチで、その中に7〜8インチの人間の肋骨があるようにワイヤーを通します。これは金物屋で簡単につくることができ、値段も6〜7シリングでそれほど高額ではありません。照明にはカバーが必要で、白いモスリンという布または日本の絹生地で、どちらかというと日本の絹の方がよいです。」(Badminton Gazette, Apr. 1939, p.147、筆者訳)

当時、人工照明はまだ珍しい存在でしたが、こうした記事や写真から普及が進みつつあったことがうかがえます。また、照明カバーに「日本の絹生地」が推奨されているのも興味深いですね。

多くのスポーツは、照明の登場で活動時間を大きく広げることになりました。有閑階級が「時間を消費するため」に行うのであれば、日中にプレイできれば十分であったかもしれませんが、人工照明の登場で自然光では眩しい時にカーテンを閉じて心地よくプレイしたり、夜に開催される試合を観戦したり、日中働く人々が仕事後にプレイしたり、新たな楽しみの機会を得るようになりました。バドミントンがいつから照明のあるホールでプレイされたのか正確にはわかりませんが、白くて小さなシャトルを使うゲームであるバドミントンというスポーツを楽しむために、多くの人が知恵をしぼってきたことは間違いないでしょう。

*Badminton Gazette は、1893年に世界で最初に設立されたバドミントン協会(The Badminton Association)が発行した公式機関誌です。

引用・参考

鵤木千加子、『バドミントンの歴史』(大修館書店)、2022年

Badminton Gazette, Mar. 1929, p.104

Badminton Gazette, Apr. 1939, p.147

(スポーツ・健康科学教育研究センター/全学共通教育センター 鵤木 千加子)