【スポ健リレーコラム】[第48回]

チャップリンとスポーツ

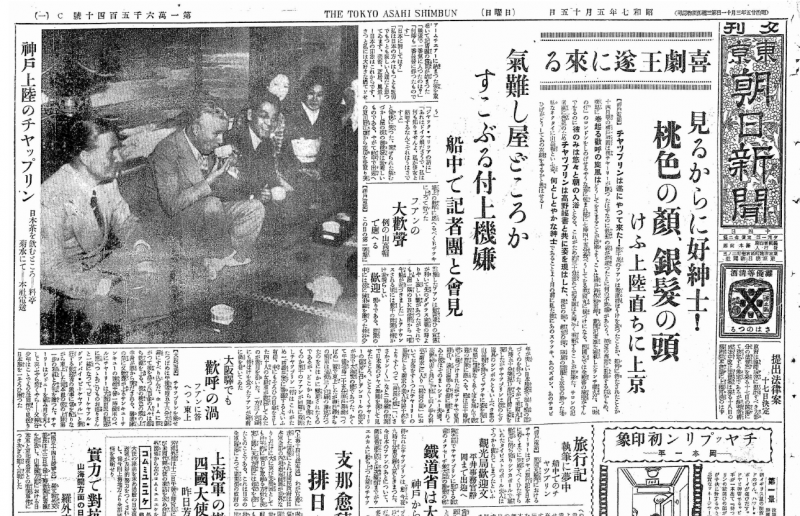

「喜劇王」チャールズ・チャップリン。大の日本びいきで知られる彼は、ここ神戸の街を何度か訪れています。最初の訪日は、世界一周旅行をしていた最中の1932年のことで、5月14日に神戸港に上陸して市内を見物したときの様子は、写真付きで新聞に掲載されています。

料亭「菊水」で日本茶を飲む写真が掲載されている。(『東京朝日新聞』1932年5月15日夕刊、1頁。)

この日、当時すでに世界的スターだったチャップリンが、東京へ向かう特急電車に三ノ宮駅から乗るという噂を聞きつけ、数千人の人々が三ノ宮駅に集まってきたそうです。実際には、チャップリンは手前の神戸駅で乗車して混乱を避けています。また、翌日に起きた「五・一五事件」で、実はチャップリンも襲撃対象となっていたことは知られつつあります。

最初の訪日でチャップリンは神戸を大変気に入ったようで、その後も1936年3月と5月に2回訪れています。

ところで、チャップリン映画には、スポーツをテーマにした作品や、有名なスポーツのシーンがいくつかあります。

ボクシングを題材にした『チャップリンの拳闘』(1915年公開)や、ドタバタシーンのなかで見事なスケーティングが披露される『チャップリンのスケート』(1916年公開)、他にもダンスや海水浴、自動車競走など、初期の短編作品からスポーツを用いたシーンはしばしば見られてきました。彼の類まれな運動能力による身体表現は、多くの人を楽しませてきました。

これらスポーツのシーンは、後年の有名な長編作品でも採用されていきました。『街の灯』(1931年公開)のストーリー展開にはボクシングが大きく関わっており、また、『モダン・タイムス』(1936年公開)でチャップリンが目隠しをしたままスケートに興じるシーンは非常に有名です。

チャップリン映画にとって、スポーツは相性の良い題材だと思われます。なぜなら、どちらも、言語に頼ることなく身体表現(のみ)で世界中の人々が楽しむ/人々を楽しませることができるからです。

サイレントにこだわるチャップリンの映画は、彼自身のマイムを通じて、笑いと感動を世界中に届けてきました。

他方で、スポーツも本来的には身体性に依拠した文化にほかなりません。そのため、言葉がわからなくても、ルールや技法さえ知っていれば、そこで起こっている出来事を理解することができます。こうして私たちはヨーロッパのサッカーやアメリカのNFL、日本の相撲を、顔も見知らぬ言葉も通じない世界各地の人々と同じように、見て楽しむことができているのです。身体文化は、言語の壁を超えて世界中の人々楽しませる可能性を秘めています。

『街の灯(City Lights)』(1931年公開)より。

あわせて、チャップリン映画におけるスポーツのシーンからは、当時のスポーツや身体実践の細かな部分も伺い知ることができそうです。例えば、先に述べた『チャップリンの拳闘』は、トレーニング器具や身につけている運動着などを観察でき、ジムのトレーナーやタイトル・マッチの見物人、八百長話を持ち掛けてくる怪しげな男など、そこに関わる人々の様子が面白おかしく表現されています。

言葉や文字資料だけではわからない当時のスポーツの「雰囲気」も、チャップリン映画は伝えてくれているようです。

参考:大野裕之『チャップリンが見たファシズム:喜劇王の世界旅行 1931-1932』中央公論新社、2024年。

(スポーツ・健康科学教育研究センター/全学共通教育センター 星野 映)