2025年度スポーツ健康教育研究会「言葉を超えた共通文化“スポーツ”の魅力に迫る ~真のグローバル教育とは~」を開催しました。

令和7年11月15日(土)15時より、「2025年度スポーツ健康教育研究会」を開催いたしました。本研究会を主催するスポーツ・健康科学教育研究センターは、2004年の設立以来、“スポーツと健康”をキーワードに社会的課題の解決に向けた調査・研究を推進し、その成果を広く社会へ還元することを使命として活動しています。本年度は、国境や文化、宗教の壁を越えて人々を結びつける“共通文化”としてのスポーツを取り上げ、その教育的・社会的価値を多角的に議論しました。

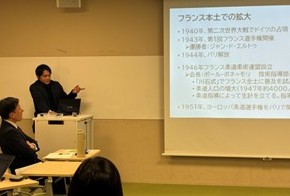

第1講「スポーツ伝播ルートの再考察 ―第二次大戦後のフランス人柔道家による普及活動から―」講師:星野 映 講師

第1講では、日本発祥の代表的スポーツである柔道に焦点を当て、柔道が世界へ広がった歴史的ルートについて再考察が行われました。従来語られてこなかった視点として、第二次世界大戦後、日本の文化である柔道がフランスを中心とした欧州の柔道家によって体系化・発展され、その流れが世界普及の大きな原動力となった点が指摘されました。

講演では、フランス柔道界が戦後の混乱期にどのように柔道を受容し、人材育成や国際的ネットワークを構築したのか、一次資料に基づく新たな歴史的知見が紹介されました。また、柔道が文化を超えて受け入れられた背景を踏まえ、今後のグローバル化社会における日本のスポーツ文化の役割について示唆が示されました。

第2講「東南アジア・ベトナム(Viet Nam)のサッカー ―W杯出場を目指すこの国の課題と未来―」 講師:桂 豊 教授

第2講では、ベトナムでの在外研究(2025年3月〜8月)を踏まえ、急速に発展する同国サッカーの現状と課題について報告が行われました。サッカーがイギリスを起源として世界に広がった歴史を踏まえつつ、柔道とは逆方向に、日本が“教える側”として関わっている点が特徴として挙げられました。

特に日本が大切にしてきた「collective(組織性・協働性)」という価値観が、ベトナム代表チームの競技力向上にどのように活かされているのかが紹介され、スポーツを通じた教育・文化交流の可能性が提示されました。また、W杯出場を目指す同国における育成年代の課題、人材育成、指導者教育の現状、そして日本が果たしうる国際貢献について議論が深まりました。

2つの講演を通じて、スポーツが言語や文化の壁を越え、人々を結びつける“共通文化”として機能していることが改めて明らかになりました。歴史を紐解き新たな価値を見いだす柔道の事例と、現在進行形で発展するベトナムサッカーの事例は、どちらもスポーツが持つ教育的力、社会貢献力、そして国際的な相互理解を促進する役割を強く示しています。

本研究会の議論が、真のグローバル教育の実現に向けた新たな視点や実践につながることを期待いたします。

(報告:スポーツ・健康教育研究センター所長 曽我部 晋哉)