理工学部

LABORATORY

研究室紹介

光触媒材料研究室

有機電子材料研究室

界面物理化学研究室

地球科学研究室

電池材料研究室

分子機能学研究室

計算材料科学研究室

半導体材料研究室

SEMINAR

ゼミ・研究紹介

SEMINAR THEME

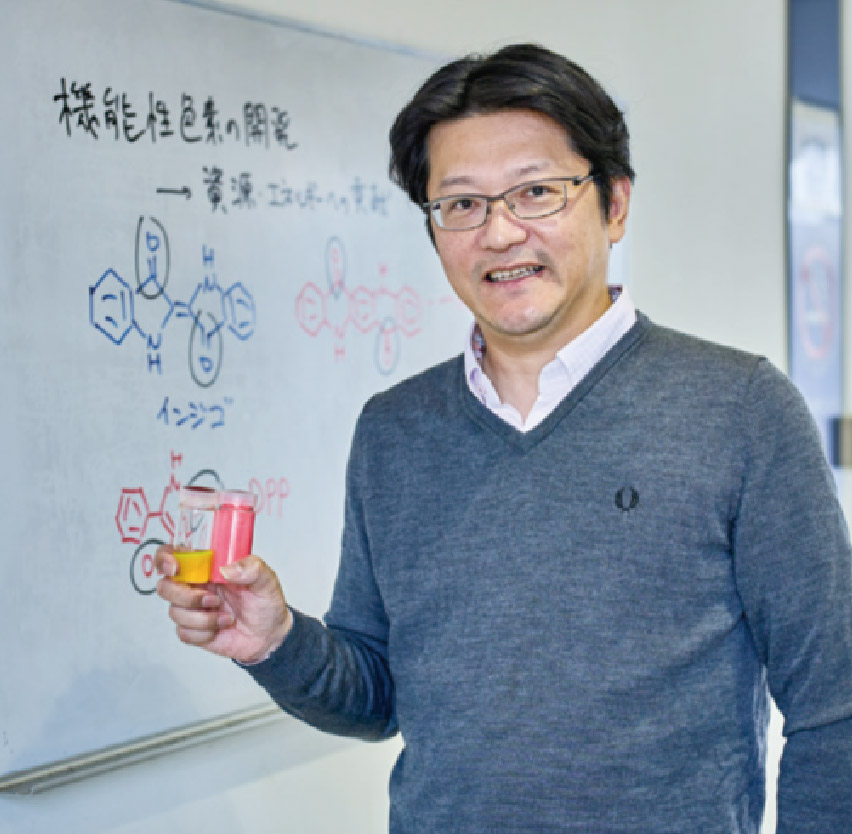

有機化合物で電子素子を開発し

太陽電池を「印刷」で作る

太陽電池を「印刷」で作る

有機電子材料研究室

私たちの身の回りのトランジスタや太陽電池などの電子素子を、プラスチックのような有機化合物で作る研究を進めています。有機物の電子素子は軽量で柔らかく、印刷することで太陽電池ができる素材を生み出せる可能性があります。資源的にも潤沢な有機物を活用することで、地球の環境問題にも貢献できると考えています。

SEMINAR THEME

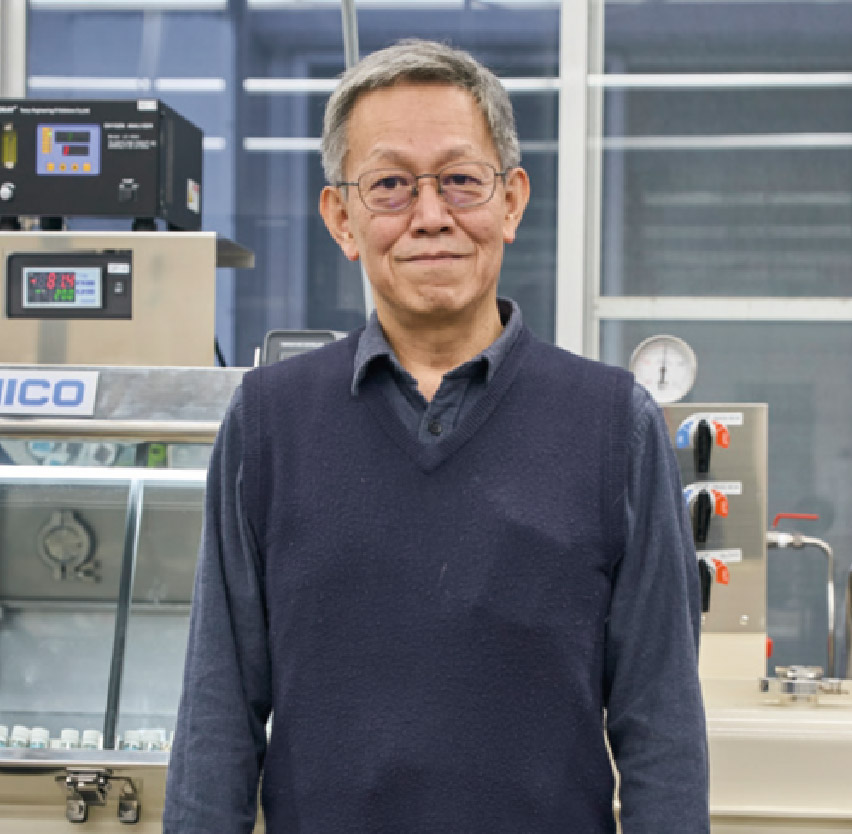

数億年の時をさかのぼり地球に起きた変化を調べて

未来の予測に役立てる

未来の予測に役立てる

地球科学研究室

私は地層や化石を調べることで、当時の環境を推定する研究を行っています。数百万年から数億年と非常に長い期間の環境変化を知ることで、地球の長期的な予測に役立つ可能性があります。地層や化石の研究で得た知識を子どもたちの理科教育に生かし、サイエンスの面白さを知ってもらうことも私の大切な研究テーマです。

SEMINAR THEME

国家プロジェクトにも参加して取り組む

全固体電池に関する研究開発でSDGsにも貢献!

全固体電池に関する研究開発でSDGsにも貢献!

電池材料研究室

電池メーカーはもちろん、自動車メーカーからも期待が寄せられている全固体電池は、次世代の蓄電池。高い安全性と耐久性、小型化・高出力化が求められる研究は、脱炭素社会の実現にも貢献する分野です。固体でありながら高いイオン伝導性を持つ個体電解質の特異性に注目して以来30年。この特異な物質を新たに発見・発明する楽しさは今も尽きません。

RESEARCH

FACILITIES

研究設備

FACILITIES

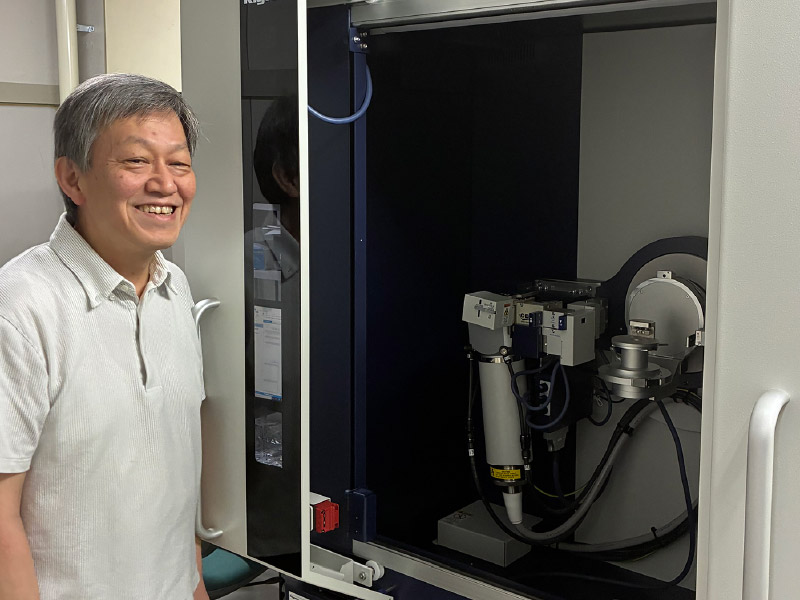

X線回折装置(XRD)

物質にX線をあてて反射のパターンを調べることで、原子がどのように並んでいるか(結晶構造)を調べる装置です。鉱物や電池材料の研究などに使われます。

NMR装置(核磁気共鳴装置)

物質に磁場と電波をあてて、原子のまわりの環境や分子のつながり方を調べる装置です。薬や材料の構造を詳しく知るために使われます。

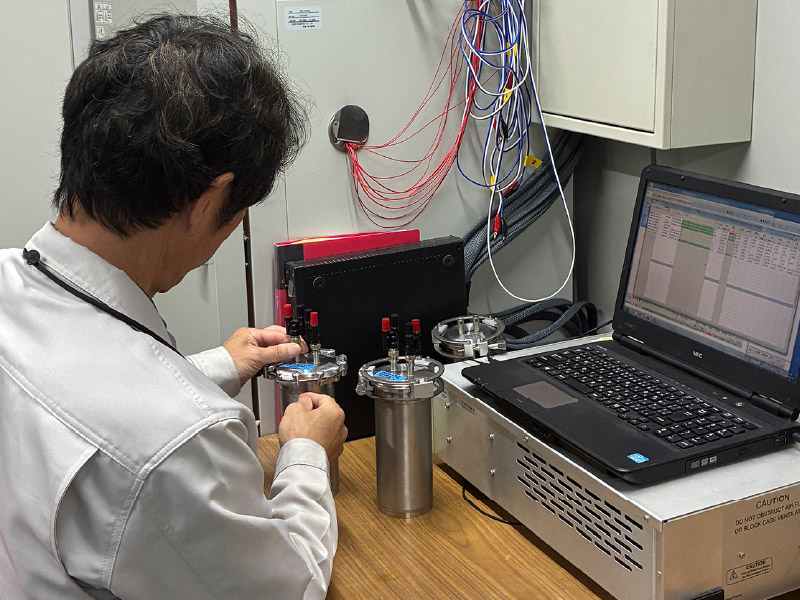

充放電特性測定装置

リチウムイオン電池などの電池を実際に動かし、電気をためたり出したりする能力や寿命を測る装置です。電池材料の評価に使います。

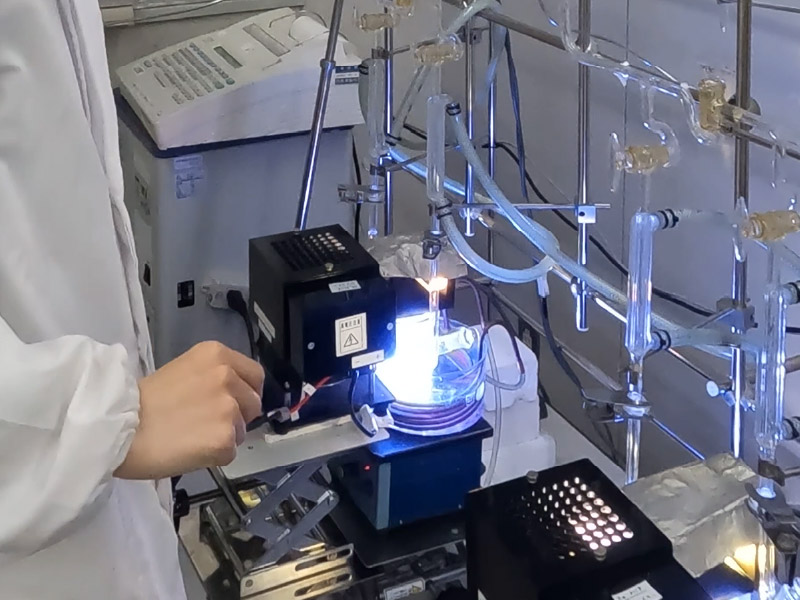

光触媒反応装置(閉鎖循環系)

光を使って水を分解して水素を生成する反応を調べるための装置です。発生したガスを逃さず測定できる仕組みが特長です。

並列計算機

分子や材料の構造や性質をコンピュータ上でシミュレーションするための高性能な装置です。実験では見えない原子レベルのふるまいを予測できます。

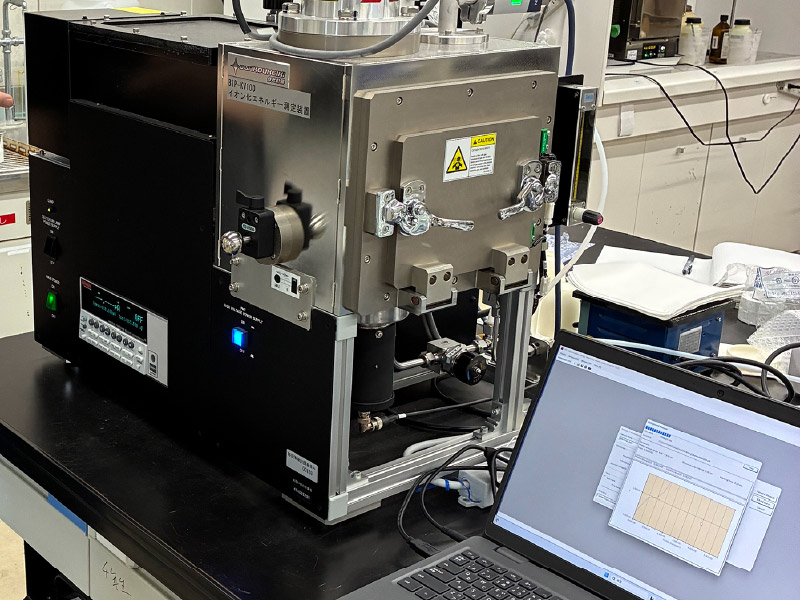

イオン化ポテンシャル測定装置

光をあてて物質から飛び出す電子のエネルギーを測る装置です。材料の表面の電子状態を知ることができ、半導体などの研究に役立ちます。