LABORATORY

研究室紹介

幾何学、トポロジー

高速な計算の仕組みと並列処理

AI(人工知能)、データサイエンス、データ工学

音声科学、音響信号処理

バーチャルリアリティ、可視化

組合せ最適化、応用数学

AI(人工知能)、データサイエンス

ソフトウェア工学、ソフトウェア解析

AIロボット、インフラ点検ロボット、空間知能化

対話ロボット、XR、自動走行車

ヒューマンインタフェース

クラウド・エッジコンピューティング

脳科学、睡眠健康科学、認知神経心理学

3次元画像工学、メディアデザイン

カオス、複雑系、認証、セキュリティ

AI(人工知能)、自然言語処理、計算言語学

インタラクション、人工知能、ロボティクス

数値解析、偏微分方程式の構造保存数値解法

暗号理論

SEMINAR

ゼミ・研究紹介

SEMINAR THEME

数学×工学で実現する

安全・安心なデータの活用

安全・安心なデータの活用

情報セキュリティ・暗号理論研究室

「https」から始まるURLや、南京錠のようなアイコンを見たことはありませんか。これは、「暗号化された通信」であることを示しており、情報セキュリティの一分野である暗号理論を土台として、悪意ある第三者に通信内容が読み取られないようになっているのです。データを暗号で保護したまま処理する秘密計算や、秘密計算技術を応用した認証アルゴリズムについて研究し、プログラミングを活用した工学的なアプローチで実証することで、最終的には社会に実装することをめざしています。

SEMINAR THEME

将来を見据え、真に役立つ

人とロボットとの対話技術を開発

人とロボットとの対話技術を開発

ヒューマンロボット

インタラクション研究室

人工知能・ロボット技術が急激に発展する中、実社会ではもちろん、バーチャル空間においても、自分で考えて対話・行動するロボットの活躍が期待されています。しかし、それらロボットは、必ずしも人にとって安心・安全・快適な振る舞いを行うとは限りません。研究室では、駅やショッピングモール、自宅や自動走行車内などさまざまなシチュエーションにおいて、真に人のためになるロボットとのインタラクション(対話)技術の開発や、ロボットが生み出す新たなサービスについて探究しています。

SEMINAR THEME

AI・データサイエンスで多様なメディアを分析

知的情報システム研究室

人のことばをコンピュータで処理する「自然言語処理」や、データからコンピュータが学習する「機械学習」の技術を基に、AIやデータサイエンスに関する研究を行っています。たとえばニュース記事をAIで分析することで、景気の動向を予測することができます。この分野は進歩が早く、新しい技術や機能を自分で調べながら動くシステムとして形にしていく面白さがあります。学んだ知識を総動員して、自分の興味を突き詰めていきましょう。

SEMINAR THEME

自分たちで考えた方法で

「もの」を「動かす」喜びを

「もの」を「動かす」喜びを

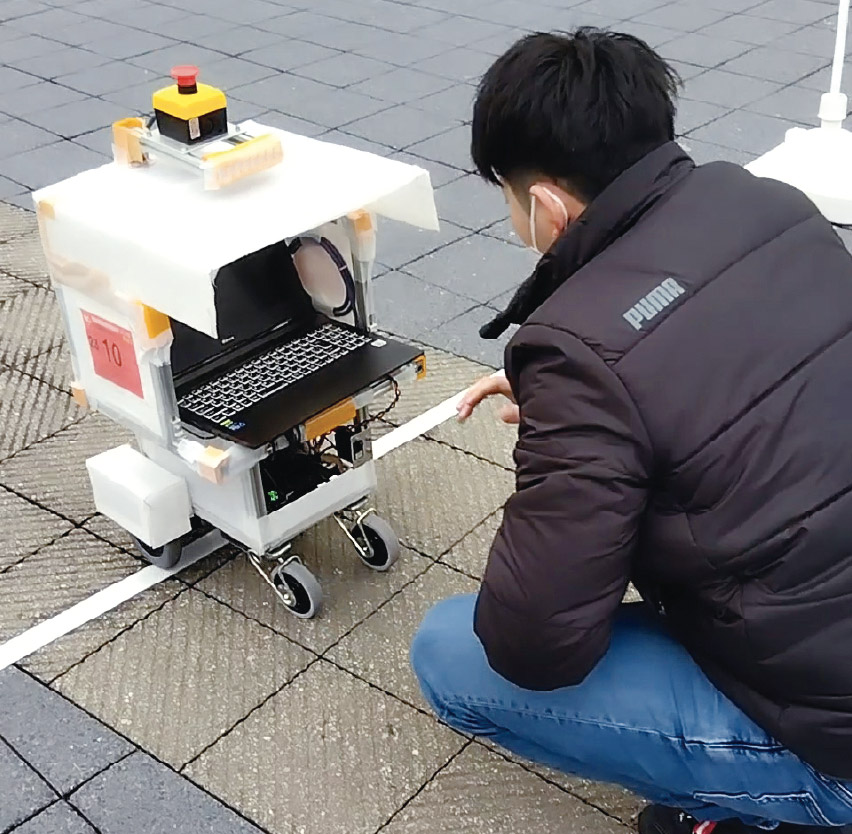

ロボティクス研究室

働く人を手助けするサービスロボットや、ロボットを用いたサービスの開発を行っています。専門の職員からの要望を取り入れた機能をもち、これまで難しいといわれていた場所でも動くロボットが実現すると、サービスを受けられる人が増えることで働くことを支援でき、さまざまな人々にサービスを効果的に提供できるようになります。今と未来の問題を解決することを意識しながら、自分たちが考えた方法で「もの」を「動かす」難しさと喜びを、一緒に楽しんでいきましょう。

RESEARCH

FACILITIES

研究設備

FACILITIES

コンピュータ実習室

知能情報学部のある13号館の実習室では、1・2年次のプログラミング演習や講義の実習に加え、プロジェクト演習やコース演習の場としても活用されます。グループワークによる課題解決やVR作品制作など、多様な学習と実践の機会が得られる環境です。

漫才ロボット

知能情報学部にはさまざまなロボットがあり、中でも漫才ロボットはWebニュースをもとに即興で漫才を演じる研究として知られ、メディアでもよく紹介されています。これらは課外プロジェクトでも活用されています。

メタハンド

知能情報学部では、人とロボットとのインタラクションに関する研究も行われています。中でも、人間の手のような感触を再現するメタハンドは、遠隔地や仮想空間の相手との空間を超えた触れ合いを可能にするデバイスで、メディアにもたびたび紹介されています。