理工学部

LABORATORY

研究室紹介

光物性工学

光・量子エレクトロニクス

半導体工学

スピンエレクトロニクス

量子物性理論

量子マテリアル

原子核物理

理論天文学

天体物理学

X線・ガンマ線天文

宇宙粒子物理学

SEMINAR

ゼミ・研究紹介

SEMINAR THEME

理論天文学と観測天文学、両方の研究者と

多角的に宇宙に挑めるのは甲南だからこそ!

多角的に宇宙に挑めるのは甲南だからこそ!

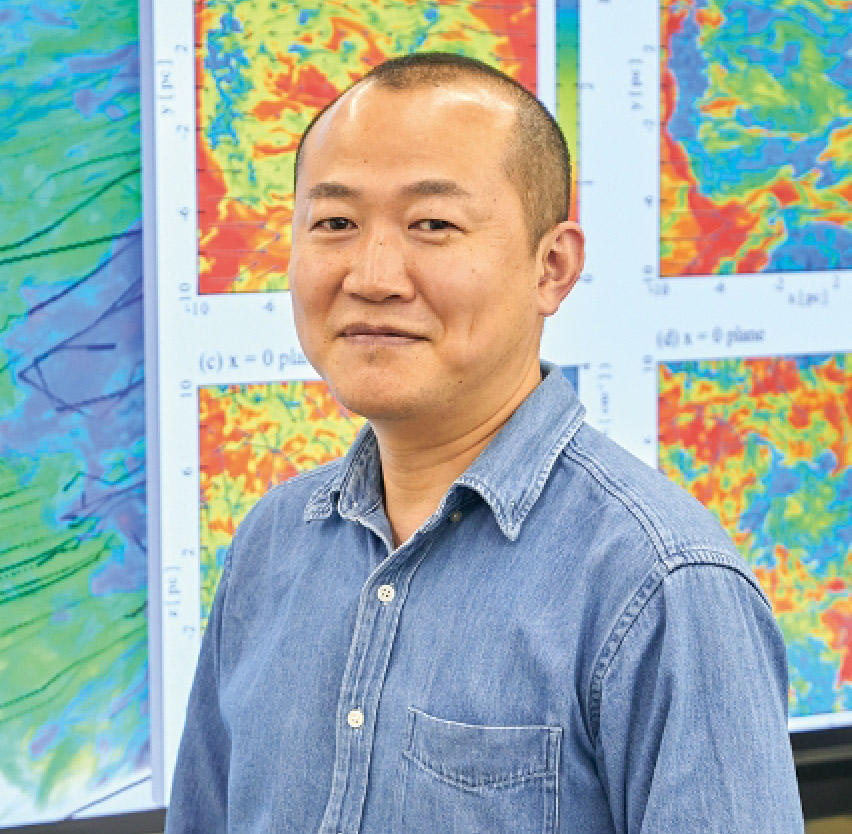

理論天文学研究室

小学生のころに宇宙に興味をもち、宇宙研究ができる大学から大学院へ。数百光年先で百万年以上の時間をかけて起きている宇宙の進化を理解したくて、今もなお研究を続けています。思ったとおりの結果になるとそこで研究終了!なので、そうならない方が、その理由を検証するという新しい研究につながるので面白いですね。理論天文学の研究環境は、どこの大学からもスーパーコンピュータ「富岳」や国立天文台の研究所にアクセスできるので、それほど大きな差異はありません。ただこの学部には、観測天文学の研究者と学生もいるので、理論と観測の両方を見据えた研究ができます。理論で導き出した現象を実際に観測したり、観測データを計算して理論的に実証したり。横断的な研究がしやすい環境が、ここならではの魅力だと思っています。

RESEARCH

FACILITIES

研究設備

FACILITIES

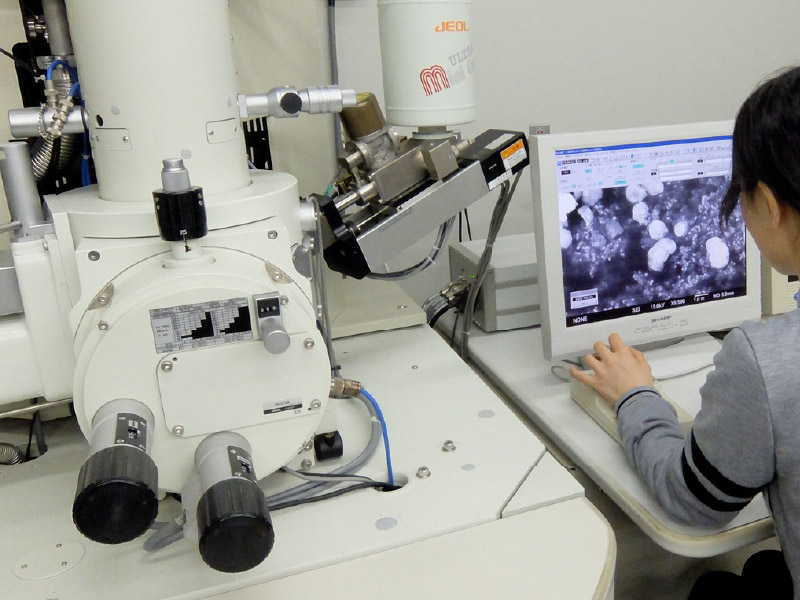

走査型電子顕微鏡室

ナノ構造物質の大きさ、形状、組成を電子線を用いて5〜10万倍に拡大して観察することができる実験室です。

X線回折実験室

作製した実験試料の結晶構造を、X線の回折現象を利用して調べることができる実験室です。

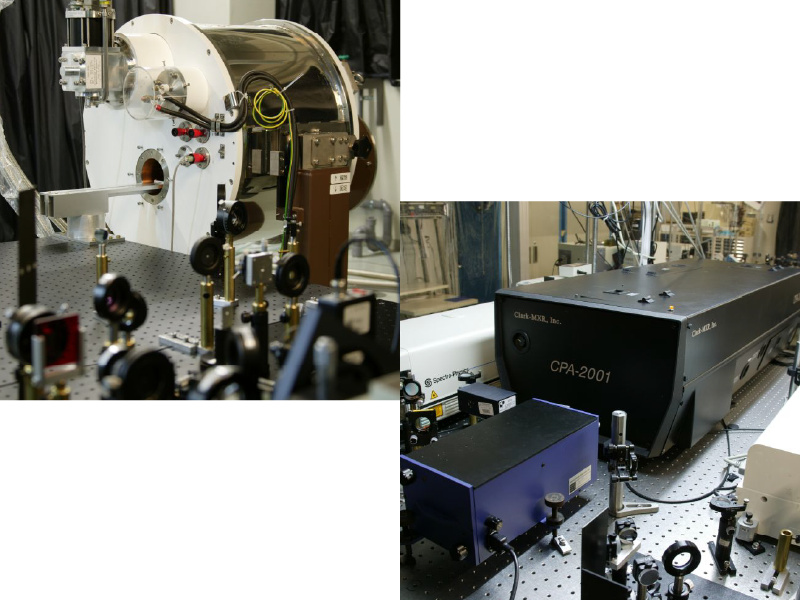

ナノ構造 半導体プロセス室

パルスレーザーを用いて半導体ナノ結晶を作製する実験室です。パルスレーザーの強い非平衡性を生かして次世代半導体を作ることに挑戦しています。

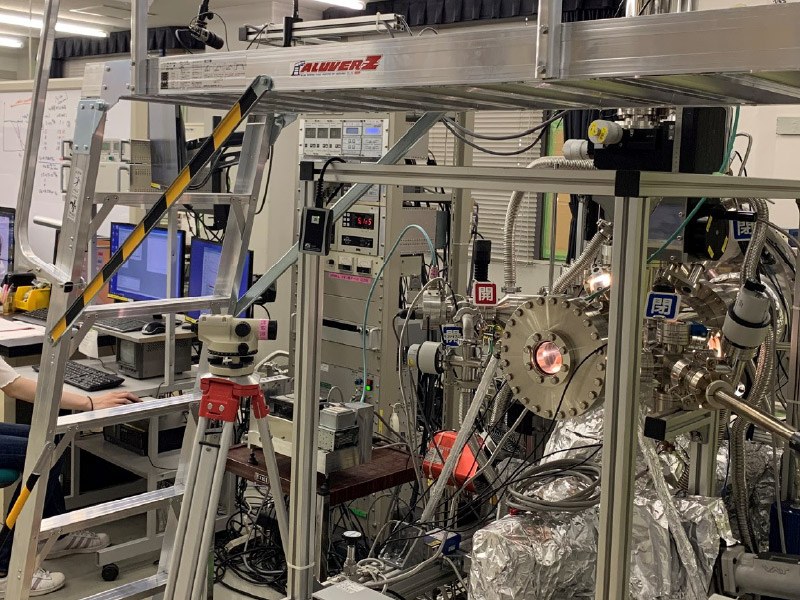

強磁場・極短時間 分光実験室

強磁場下でナノ構造半導体中の電子スピンの振る舞いを極短時間(ピコ秒・フェムト秒)パルスレーザーを用いて調べることができる実験室です。

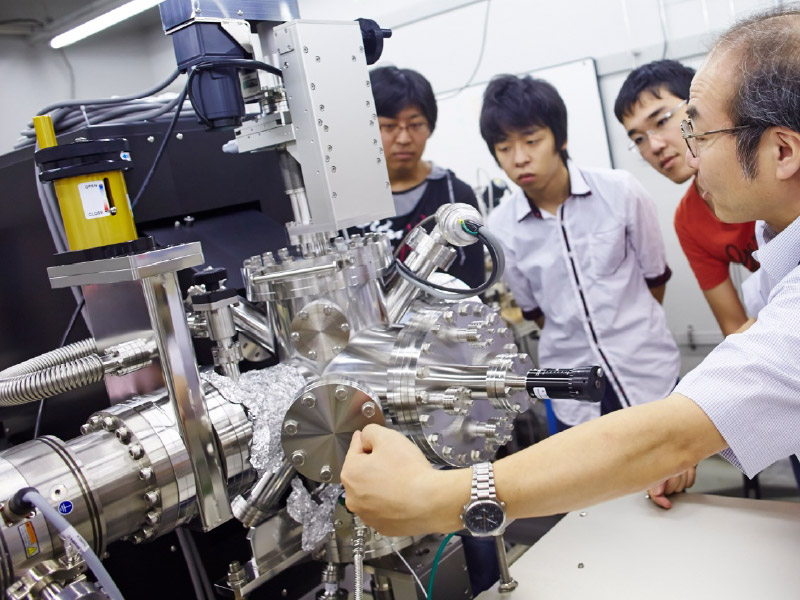

高分解能 光電子分光実験室

「光電効果」を利用して、超伝導体などの電子構造を調べることができる実験室です。実験から、超伝導などの起源に迫ります。

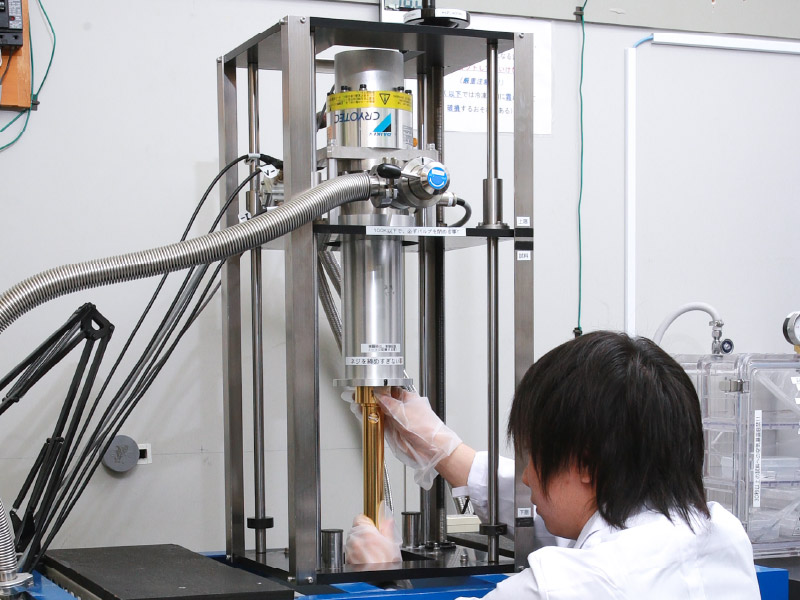

超低温物性実験室

実験試料を-260°C以下にまで冷却できる環境で、電気伝導や磁性などの特性を調べることができる実験室です。

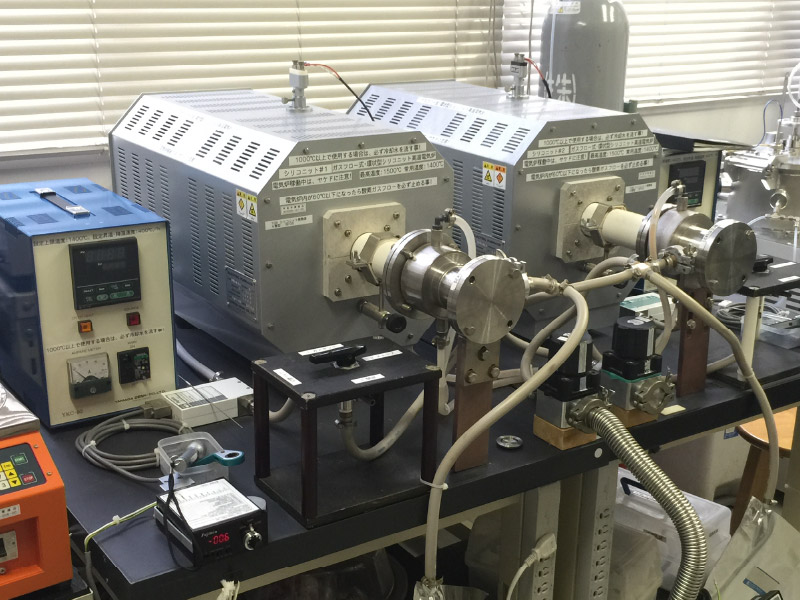

次世代エレクトロニクス材料

試料作製室

酸化物の特徴を活かした新しいエレクトロニクス材料の試作を行っています。他にも、有機物半導体ナノ微粒子の作製室などもあります。

超高エネルギー宇宙線観測用

電波望遠鏡

アンテナや望遠鏡、粒子検出番を組み合わせて新しい宇宙観測の方法を開発中です。宇宙で起こっている高エネルギー現象の解明を目指します。

数値シミュレーション用 計算機室

コンピューターによる数値実験(シミュレーション)を手段として、宇宙で最初にできた星の誕生やその死についての研究を行います。