- 理工学部

- 教員免許更新講習

- TEACHER LICENSE RENEWAL COURSE

講習の特徴〜教育現場のニーズに応える内容と設備〜

理工系の学部で卒業までに獲得できる研究能力には、大学入学後の教育だけでなく、高校段階での理科の基礎的な実験をどの程度経験しているかが大きく影響しています。しかし、実際には高校での実験や観察は必ずしも十分には行われておりません。そこで甲南大学理工学部では、入学後間もない段階で高等学校の物理・化学・生物・地学の主要な実験を研究者の指導の下に改めて体験するプログラムを、平成20年度より実施しています。

これらの実験プログラムでは、多くの種類の機器・設備等を、学生一人一人が実験できるように他大学にはない規模で導入しています。本教員免許更新講習でも、これらの機器を活用して一人一人が取り組める少人数の実験を行います。

文部科学省の様式による4段階の評価では、最高の4の評価の割合が71%と、全国平均を大きく上回っています。

5つの講習〜理科の全分野、小学校から高校までの講習〜

※必ず、各講習の対象校種をご確認下さい。

| 講習時間 | 18時間 |

|---|---|

| 期間 | 2021年8月7日(土)・8日(日)・9日(月) |

| 定員 | 18名 |

| 受講料 | 18,500円(バス代を含みます。) |

| 対象 | 小学校教諭・中学校および高等学校の理科・地理等を担当する教諭 |

地域の自然景観の成り立ちを知ることは,そこに住む人々にとっては特別の価値があります。本講習では、1日目に自然景観がどのようにして作られているのかを、地質調査や電磁流速計を用いた河川の流速調査を行うなどして考察し、2日目は流水の作用や土石流のメカニズムを講義とモデル実験で理解していただき、3日目は3Dプリンタを用いて作成した地形模型を用いて自然景観の成り立ちを理解する教材の作成を紹介します。

| 8月7日 | 午前-午後 | バスで武庫川の上流・中流・下流を回って、電磁流速計で流速測定を行うとともに河川や土石流堆積物などを調べます。 |

|---|---|---|

| 8月8日 | 午前 | 河川の流水の作用について新知見に基づく講義をした後、前日の流速測定の結果を解析して河川水の流れの驚くべき実態を明らかにします。 |

| 午後 | 河川上流域での浸食・運搬・堆積の主役である土石流について紹介し、理科や防災教育で簡単に演示できる土石流のモデル実験を行います。 | |

| 8月9日 | 午前 | 3Dプロッター、3Dプリンターで地形の立体模型を作成し、生徒が観察したりいろいろな実習に使える石膏地形模型を複製します。 |

| 午後 | 午前中に作成した石膏地形模型に、衛星写真・地形図・地質図を投影したり彩色しながら、地域の自然景観の成り立ちを理解する教材を作成します。 |

| 講習時間 | 6時間 |

|---|---|

| 期間 | 2021年8月3日(火) |

| 定員 | 24名 |

| 受講料 | 6,500円 |

| 対象 | 高等学校教諭(理科) |

高等学校の授業で実際に活用できる「電磁誘導」、「電子の比電荷」、「重力落下」、「遠心力」の4つのテーマの実験を、一人1台ずつの装置を用いて実施できる環境を整えています。物理学科の教員およびTAのサポートの下に、各受講者にはこの4つのテーマの中から2つの実験を行っていただき、それらを通して物理学の考え方や方法を再確認するとともに、実験指導のスキルの向上を目指します。

| 8月3日 | 午前 | 本講習会の狙いと科学史の一端(講義)、実験(テーマ1) |

|---|---|---|

| 午後 | 実験(テーマ2)、筆記試験、意見交換会 |

秋宗 秀俊(理工学部教授) 原子核物理学

市田 正夫(理工学部教授) 量子エレクトロニクス・量子光学

梅津 郁朗(理工学部教授) 半導体材料物性

小堀 裕己(理工学部教授) スピントロニクス、強相関物性

山﨑 篤志(理工学部教授) 電子分光、強相関物性

山本 常夏(理工学部教授) 宇宙線物理学

| 講習時間 | 6時間 |

|---|---|

| 期間 | 2021年8月2日(月) |

| 定員 | 16名 |

| 受講料 | 6,500円 |

| 対象 | 高等学校教諭(化学) |

高校の化学担当教員を対象に、チオアセトアミドを用いた系統的分離法による陽イオン定性分析を行います。この溶液系の反応には、中和反応、沈殿反応、錯形成反応、酸化還元反応など高校で学習する内容が多く含まれており、講習後に各高校での教育に活用できると期待されます。

| 8月2日 | 午前 | 基礎講義、実験準備 |

|---|---|---|

| 午後 | 実験、データ整理、筆記試験 |

茶山 健二(理工学部教授) 分析化学

村上 良(理工学部准教授) 界面・コロイドの物理化学

池田 茂(理工学部教授) 無機材料化学

| 講習時間 | 12時間 |

|---|---|

| 期間 | 2021年8月9日(月)・10日(火) |

| 定員 | 50人 |

| 受講料 | 10,000円 |

| 対象 | 高等学校生物担当理科教諭 |

高校「生物」および「生物基礎」の特に高度な内容について、最新の知見を元に紹介する。なお、東京書籍の「改訂 生物」を持参いただく必要があります。また、高校の生物の授業をされたことがある方を前提に講習しますので、ご注意ください。

| 8月9日 | 午前 | 講習全体の説明,講義1,講義2 |

|---|---|---|

| 午後 | 講義3,講義4、講義5 | |

| 8月10日 | 午前 | 講義6,講義7 |

| 午後 | 講義8,講義9,筆記試験 |

今井 博之(理工学部教授) 植物生化学

本多 大輔(理工学部教授) 系統分類学

渡辺 洋平(理工学部教授) 生化学

向 正則(理工学部教授) 分子遺伝学

久原 篤(理工学部教授) 分子神経遺伝学、生体調節学

武田 鋼二郎(理工学部准教授) 酵母遺伝学、分子細胞生物学

後藤 彩子(理工学部准教授) 細胞生物学、昆虫学

上田 晴子(理工学部准教授) 植物細胞生物学

| 講習時間 | 6時間 |

|---|---|

| 期間 | 2021年8月11日(水) |

| 定員 | 10名 |

| 受講料 | 6,500円 |

| 対象 | 高等学校生物担当理科教諭 |

動物、植物、原生生物などの細胞について、実際に透過型および走査型電子顕微鏡を操作して観察し、その構造と機能についての理解を深める。また、細胞小器官などの形態を系統の異なる生物間で比較して、その多様性と連続性から、真核生物の進化について考察する。

| 8月11日 | 午前 | 本講習会の狙いと解説,電子顕微鏡の観察 |

|---|---|---|

| 午後 | 電子顕微鏡の観察(続き),細胞構造に関する解説,筆記試験 |

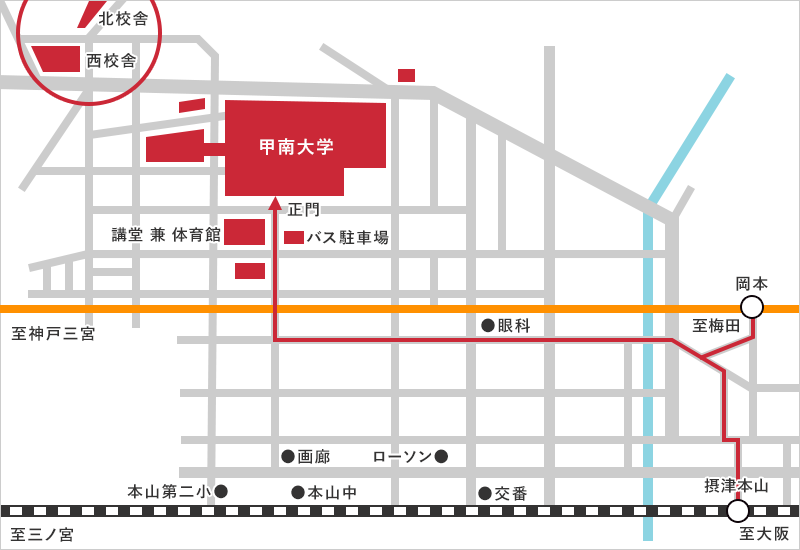

アクセスマップ

交通の便の良いところにあり、また学内に駐車スペースがありませんので、公共交通機関をご利用ください。最寄り駅は阪急神戸線岡本駅、JR神戸線摂津本山駅で、徒歩17分ほどのところにあります。

受講申込

講習受講希望者は甲南大学教職教育センターのホームページをご覧下さい。