- 理工学部

- 地学研究室

- EARTH SCIENCE RESEARCH

自然科学分野では地質学・古生物学が専門で、中生代を中心とした二枚貝化石を用いた古環境の推定などの研究をしています。教育分野では地学教育・理科教育学が専門で、化石の教材化の研究などをしています。

- STUDY01

- 中生代の二枚貝化石

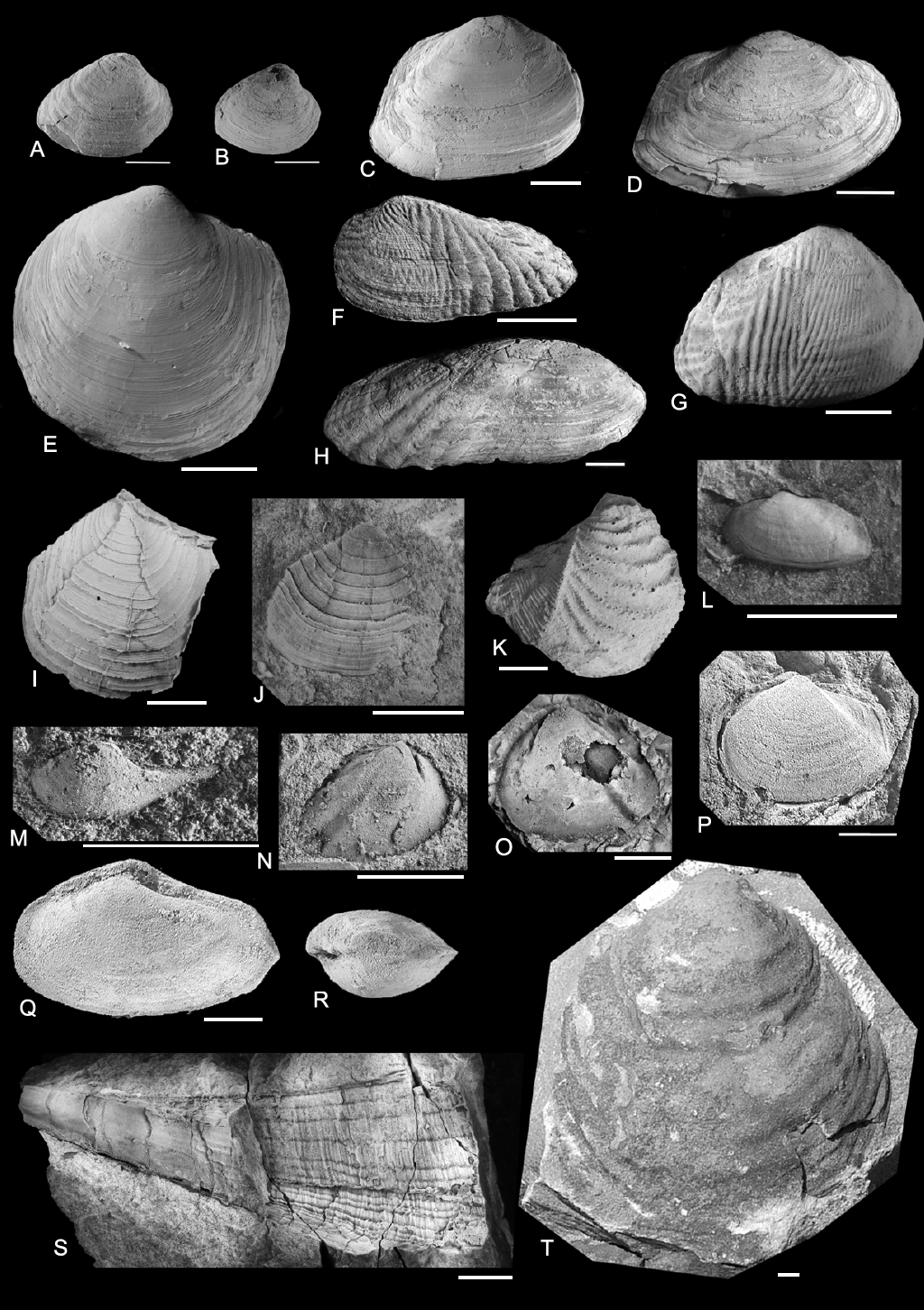

富山県、岐阜県、石川県、福井県に分布する手取層群産の非海生・海生二枚貝化石種の分類を再検討し、新属3属を含む48属、新種3種を含む81種を認めました(Koarai and Matsukawa, 2016)。その殆どの種は、日本と日本周辺地域から知られる地域固有種と判断しました。そして、それら各種の生層序分布は、3回の海進と海退により断たれたと解釈しました。また、二枚貝化石種は、その生存期間から示準性がないことを示しました。さらに、同時代の東アジア産の海生二枚貝化石種と比較し、手取層群産の海生二枚貝種は当時の海流の影響を受けていたことを示しました。また、手取層群も含めた東アジアの中生代の淡水性二枚貝化石は、殻の装飾を持たない方向へ進化した可能性があることを示しました。(引用:Kazuto KOARAI, Masaki MATSUKAWA, (2016), Late Mesozoic bivalves of the Tetori Group, Japan. Bulletin of Tokyo Gakugei University Division of Natural Sciences, 68, 91-190.)

Matsukawa and Koarai(2017)より

- STUDY02

- 地学の教材開発・実践

地学分野で考察の対象とする事象の多くは、長大な時間・空間スケールを持つことが多く、授業での直接観察が不可能なものが少なくありません。また、絶滅動物の生態など、再現不可能な事象も扱います。したがって、地学の授業では、観察・実験で得たデータを分析し、考察し、結論を導く、自然科学の手法を取り入れた授業展開が困難な場合があります。そこで、私は、学習者が観察・実験を通してデータを取り、分析・考察し結論を導出する地学の教材開発に取り組んでいます(例えば,小荒井千人, (2000), 機能形態学的手法に基づく二枚貝化石の生態復元に関する教材開発.地学教育, 53, 209-217. ;小荒井千人・馬場勝良, (2010),選択的に採集された貝化石による古環境推定の評価-神奈川県境川遊水地公園内で採集した第四系貝化石を例として-.地学教育,63, 149-162. )。