理工学部

興味や適性を感じる分野を深く学ぶ。

学びのPOINT

高校までの化学の知識から大学の学びに

シームレスにつなげるための「基礎科目」

7つの基礎科目(化学基礎A・B、分析化学基礎、物理化学基礎、無機化学基礎、有機化学基礎、材料化学基礎)を通して、化学全般の理解に必要な基礎概念を学びます。

強固な学問的土台を

形成するための「基幹科目」

2年次~3年次に、無機化学、有機化学、分析化学、物理化学といった化学の主要分野と、物質化学において必要性の高い高分子化学、材料化学、錯体化学、量子化学を学び、化学・応用化学分野の知識を身につけます。

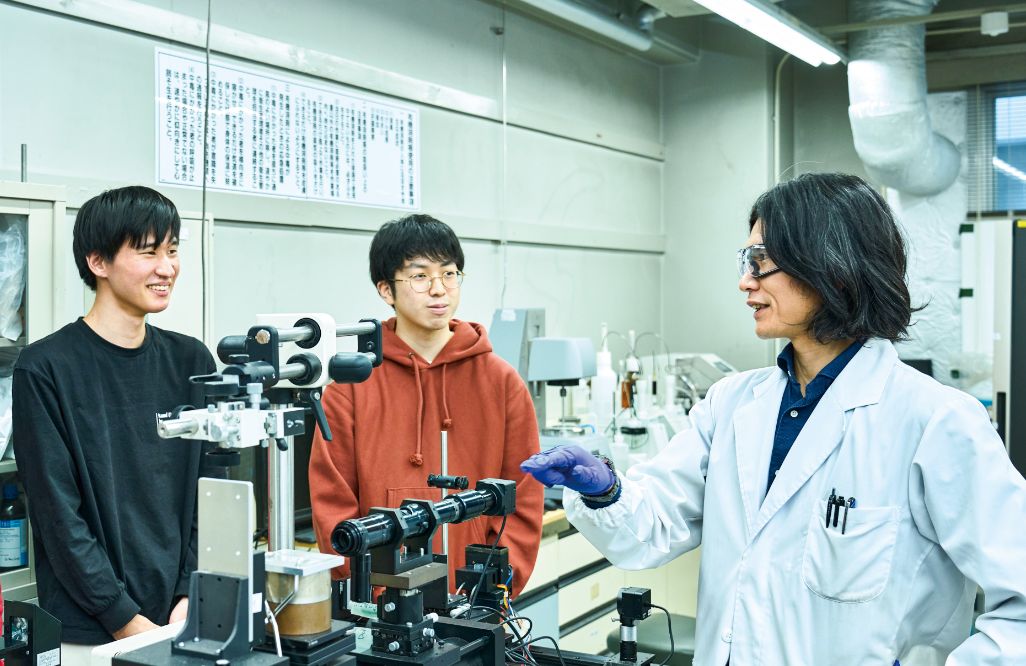

きめ細かな少人数教育の実践

1年次から4年次までの学習で、丁寧な少人数教育を展開しています。講義における不明点の解消だけでなく、教員との対話を通じて自身の価値観を広げます。

甲南大学がめざす進化POINT

理学と工学の基礎力を磨き

物質の創造と探究を

無機化学、有機化学、物理化学、分析化学、材料化学の各分野の基礎を学んだうえで、さまざまな方向から「物質」を探究します。化学にかかわるあらゆる理工系分野で活躍するための、確かな基礎力を身につけることが可能です。

次世代化学材料を創る

未来志向の物質化学研究を強化

複合機能材料やスマート素材、デバイス応用に向けた高機能化合物など、次世代化学材料の研究を強化。さまざまな分野から自分の興味にあったものを選んで探究し、その道のプロフェッショナルをめざせるカリキュラムを設定しています。

授業ピックアップ

物質化学入門

物質化学科における学びの入り口として、学科のカリキュラムについての考え方やそれを踏まえた学修の方法・方針を理解するとともに物質化学分野の専門研究の内容や研究現場の実際を学びます。大学での過ごし方やその先の進路選択など将来についてのイメージを育み、学科の学生同士や大学院生、教員とのコミュニケーションを深めます。

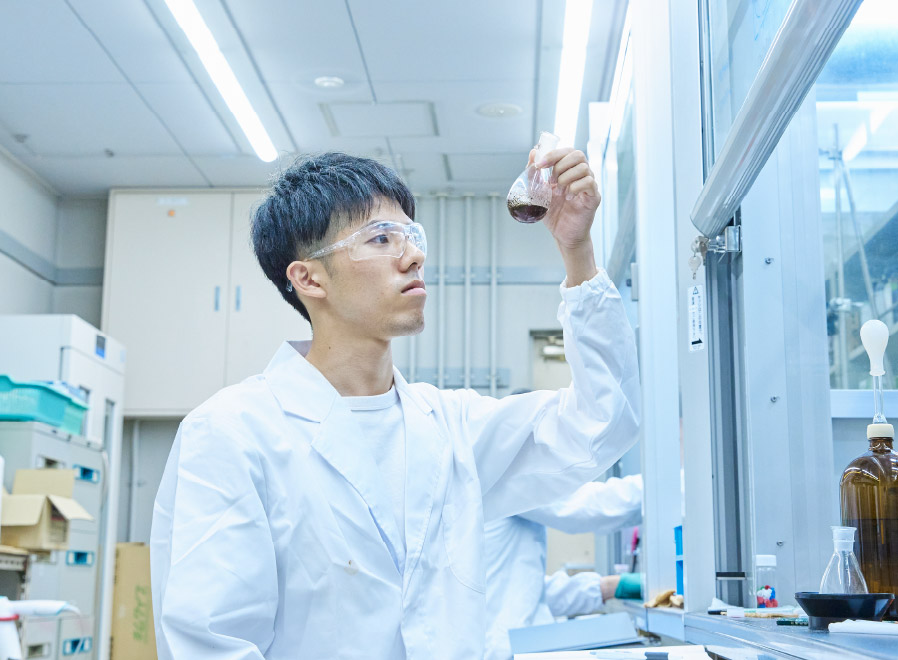

基礎化学実験

各種金属イオンを検出するための「定性分析法」や、酸塩基反応、錯体生成反応などの重要な化学反応の分析に使われる「容量分析法」をはじめとする実験手法を学ぶ授業です。実験を通じて「沈殿生成反応」や「溶液内化学平衡」を理解するとともに、基本的な化学操作と技術を習得し、定量分析を体験します。各実験後には実験レポートの作成をとおして、科学的な論文作成の基礎を学びます。

物質化学実験A・B

物質の構造、性質などを測り、実験結果の解釈や、物理量を定量的にディスカッションする方法も学びます。また、有機化合物の合成・精製のための基本操作や劇物の取り扱い、各種分光機器測定の原理を学び、データ解析も体験します。化学実験のやり方を本格的に学ぶことで、化学研究の本質に触れていきます。

物質化学卒業研究

これまでの集大成として、各教員の研究室で実験を行います。3年次まではテキストに沿った「決まった」実験ですが、卒業研究では各教員が行っている最先端の研究課題を行うため、最新の情報が書かれた英語等の学術論文などの文献の調査を行いつつ実験を進めます。未踏の領域を切り開く楽しさを体感できます。

卒業生の声

開発部

私の担当する業務は、インダストリアルクレイという素材の開発です。あらゆる自動車のデザイン検討において使用されるこの素材ですが、求められる性能や好みはお客様によって千差万別。ご要望を正確に理解し、必要とされる性質をもった素材を提供できているのは、甲南大学で身につけた「対話力」があるから。グループワークやディスカッションを通して、自分の意見を発信し、他者の意見を受け入れるシーンがたくさんありました。大学での経験は、社会でそのまま役立っています。